1. Einleitung

Die Konzepte der Wissens- und Informationsgesellschaft entstammen dem analytischen Instrumentarium der Sozialwissenschaften und dienten dort ursprünglich der Prognose eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels. Wissens- und Informationsgesellschaft waren (und sind) Bezeichnungen für eine neue Phase in der Entwicklung fortgeschrittener industrieller Gesellschaften, bei der die zuvor auf Eigentum und Arbeit basierenden Verhältnisse durch eine neue Gesellschaftsformation abgelöst werden. Im Rahmen soziologischer und wirtschaftswissenschaftlicher Analysen verweisen sie als Makrokategorien auf die wachsende Bedeutung von Wissen und wissensbasierten Tätigkeiten, von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie informationsverarbeitenden Berufen. Beide Konzepte haben seit ihrem Aufkommen in den 1960er- beziehungsweise im Falle der Informationsgesellschaft seit den 70er-Jahren in Wissenschaft, Politik und Medien eine breite Rezeption erfahren.[1] Ähnlich wie die Netzwerkgesellschaft sind sie zu gängigen Elementen der Selbstbeschreibung gegenwärtiger Gesellschaften geworden.[2]

Im Zuge dieser weit verzweigten Debatten werden die Kategorien der Wissens- und Informationsgesellschaft oft deckungsgleich gebraucht. Allerdings wird „Information" vornehmlich mit mediengestützten Kommunikationsprozessen assoziiert, während sich „Wissen" auf die kommunizierten und systematisierten Inhalte – also auf das, was gewusst wird und auf das, was als wahr gilt – bezieht. Dementsprechend befasst sich die Diagnose einer aufkommenden Informationsgesellschaft in erster Linie mit den veränderten technischen Möglichkeiten der Informationsverarbeitung und namentlich mit der Digitalisierung von Kommunikation. Die Wissensgesellschaft verweist dagegen eher auf den umfassenden Prozess der Wissensbasierung von Wirtschaft, Politik und Kultur. Studien zur Informationsgesellschaft konzentrieren sich in der Regel darauf, die Konsequenzen veränderter Informations- und Kommunikationstechnologien zu erörtern, während die Rede von der Wissensgesellschaft weiter gefasst ist und sich auf den Einfluss von Wissen und Bildung in allen Gesellschaftsbereichen bezieht. Darüber hinaus wird die Informationsgesellschaft vielfach als globales Phänomen und als weltumspannender Prozess der Verdichtung von Zeit und Raum beschrieben. In der Regel werden beide Konzepte aber synonym verwendet und daher auch im Folgenden zusammen behandelt.

In der deutschen Geschichtswissenschaft und namentlich in der Zeitgeschichte hat mit dem wachsenden Interesse an Verwissenschaftlichung und Expertentum seit den späten 1990er-Jahren auch die Kategorie der Wissensgesellschaft verstärkt Verwendung gefunden.[3] Das gilt zumal im Rahmen der bemerkenswerten Konjunktur wissenschafts- und wissensgeschichtlicher Problemstellungen in den letzten Jahren. Anknüpfend an das kulturgeschichtlich inspirierte Interesse für die sich wandelnde Deutung von Wirklichkeit befassen sich Historikerinnen und Historiker zunehmend mit der Frage, welche Wissensordnungen für bestimmte Zeiten kennzeichnend waren. Wissen und der damit verbundene Wahrheitsanspruch werden in diesem Zusammenhang als das Ergebnis sozialer Praktiken verstanden, die an einen bestimmten historischen Kontext gebunden sind.[4] Der Begriff meint dabei nicht notwendigerweise nur wissenschaftlich generiertes Wissen, sondern kann ebenso andere Wissensformen – wie perzeptives, soziales, alltägliches, technisches, politisches oder philosophisches Wissen – umfassen.[5] Während Historikerinnen und Historiker sich lange Zeit vornehmlich mit dem Status wissenschaftlichen Wissens befasst haben, greifen sie neuerdings auf einen solchen breiten Wissensbegriff zurück und orientieren sich damit an anderen Disziplinen wie der Ethnologie, der Wissenssoziologie und den „Science and Technology Studies".

Den Deutungsmustern der Informations- und Wissensgesellschaft kommt aus Sicht der Zeitgeschichte eine doppelte Funktion zu. Es handelt sich dabei im Hinblick auf die Selbstbeschreibung hochindustrieller Gesellschaften einerseits um zentrale Quellenbegriffe: Beide Konzepte haben seit den 1960er-Jahren dazu gedient, sich in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit über einen umfassenden – gegenwärtigen oder künftigen – technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Wandel zu verständigen. Andererseits fungieren beide Begriffe als analytische Instrumente, mittels derer die Erzeugung und Diffusion von Wissen in vergangenen – mittelalterlichen ebenso wie modernen – Gesellschaften historisch beleuchtet wird. Denn insofern alle Gesellschaften auf einem spezifischen Wissensbestand beruhen, lassen sich auch alle Gesellschaften als Wissensgesellschaften begreifen. Um diesem Doppelcharakter der Informations- und Wissensgesellschaft gerecht werden und die aktuellen historiografischen Debatten besser kontextualisieren zu können, befasst sich der folgende Beitrag zunächst mit dem Aufkommen beider Konzepte in den Sozialwissenschaften der 1960er- und 70er-Jahre. Der abschließende zweite Abschnitt behandelt dann ihren Gebrauch als analytische Instrumentarien in der Geschichtswissenschaft.

2. Wissens- und Informationsgesellschaft: Zur Geschichte beider Konzepte

Während Wissen in unterschiedlichen Epochen und unterschiedlich formierten Gesellschaften eine zentrale Ressource darstellte, entstammen die Konzepte der Wissens- und Informationsgesellschaft dem sozialwissenschaftlichen Vokabular der 1960er- und 70er-Jahre. Anders als bei den angstbesetzten Debatten zu den Folgen der Automation von Produktionsprozessen in den 1950er-Jahren war die Vision einer künftigen Wissensgesellschaft zunächst durch einen weitreichenden Fortschrittsoptimismus geprägt. Gestärkt durch den anhaltenden wirtschaftlichen Boom der Nachkriegsjahre sowie kybernetische Modelle und den Glauben an die Planbarkeit wirtschaftlicher Entwicklungen sprach aus einem Großteil der sozialwissenschaftlichen Diagnosen dieser Jahre die Zuversicht, dass der erreichte Wohlstand sich ausweiten und die Wissenschaft zum Aufbau einer wohlgeordneten Gesellschaft entscheidend beitragen würde. Unter dem Vorzeichen dieser Wachstumsorientierung waren es zunächst vor allem US-amerikanische Sozialwissenschaftler wie Peter F. Drucker, Robert E. Lane oder Daniel Bell, die eine zunehmende Bedeutung von Technik und wissenschaftlichem Wissen als Ressourcen gesellschaftlicher Veränderungen vorhersagten. Sie orientierten sich in ihren Studien unter anderem an Daten zur Wissensproduktion in den Vereinigten Staaten, die der Ökonom Fritz Machlup zu Beginn der 1960er-Jahre veröffentlicht hatte.[6] Machlup führte in seiner Analyse den Begriff der „Wissensindustrie" ein und unterschied zwischen der materiellen Herstellung von Gütern und der nichtmateriellen Produktion von Information und Wissen. Dabei konstatierte er, dass die Ausgaben für Bildung, Forschung und wissensproduzierende Tätigkeiten deutlich zunahmen und Wissen ökonomisch an Bedeutung gewann. Diese Schätzungen griffen eine Reihe von amerikanischen Sozialwissenschaftlern auf und machten sie zum Ausgangspunkt ihrer Prognosen. Ihre Schriften wurden in Westdeutschland breit rezipiert und prägten den dortigen Diskurs der späten 1960er- und der 70er-Jahre.

Dabei hatte der amerikanische Ökonom Peter F. Drucker noch 1942 angesichts der industrialisierten Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg überlegt, wie eine „funktionierende Industriegesellschaft" künftig aussehen könnte. Er ging davon aus, dass in der westlichen Welt zwischen den industriellen Produktionsverhältnissen und der bestehenden sozialen Ordnung ein Spannungsverhältnis herrschte, und forderte, die politische und soziale Ordnung der „völlig neuen physikalischen Wirklichkeit, die sich der westliche Mensch als Lebensraum geschaffen hat", anzupassen.[7] Es ist charakteristisch für die Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung im 20. Jahrhundert, dass Drucker seine Prognosen noch nicht einmal 30 Jahre später auf ein neues Fundament stellte, indem er nun Wissen als zentrale Ressource identifizierte. Wissen, erklärte er 1969, sei mittlerweile „zur eigentlichen Grundlage der modernen Wirtschaft und Gesellschaft und zum eigentlichen Prinzip des gesellschaftlichen Wirkens" geworden.[8] Er ging davon aus, dass neue Technologien, die auf wissenschaftlichen Errungenschaften basierten, ökonomisch künftig bedeutsamer werden würden. Materialien wie Plastik, Technologien wie die computergestützte Datenverarbeitung und verwissenschaftliche Organisationsformen wie der Taylorismus galten ihm als Indizien einer solchen Entwicklung. Zudem prognostizierte Drucker das Aufkommen einer Wissensgesellschaft, die auf der grundlegenden Anhebung des durchschnittlichen Bildungsniveaus basierte: Infolge der Bildungsexpansion in den USA wurde Wissen demnach zu einem zentralen Produktionsfaktor, und der „knowledge worker", der Wissensarbeiter, wurde zur wichtigsten Figur der amerikanischen Arbeiterschaft. Drucker ging zudem davon aus, dass sich künftig die Erwerbsbiografien ändern und abwechslungsreichere Laufbahnen möglich werden würden, indem die Aneignung manueller Fertigkeiten gegenüber Bildungsabschlüssen und dem lebenslangen Erwerb von Wissen an Bedeutung verliere.

Während sich Peter F. Druckers Vision der Wissensgesellschaft damit vor allem auf ökonomische Veränderungen bezog, hoben andere Analytiker stärker die politischen Konsequenzen von Verwissenschaftlichungstendenzen hervor. Ihre Prognosen verdeutlichen, wie umfassend den Zeitgenossen der sich vollziehende gesellschaftliche Wandel erschien. So stellte der amerikanische Politologe Robert E. Lane 1966 die einflussreiche These auf, dass sich mit der veränderten Struktur und wachsenden Bedeutung von Wissenschaft in der „knowledgable society" politische Prozesse veränderten.[9] Lane ging davon aus, dass sich die Kriterien für politische Entscheidungen verschoben und eine Professionalisierung der Politik einsetzte, indem die dortigen Entscheidungsträger sich an wissenschaftlichen Rationalitäten orientierten. Wissenschaftliche Expert/innen gewannen demnach an Einfluss, während politische Ideologien an Bedeutung verloren.

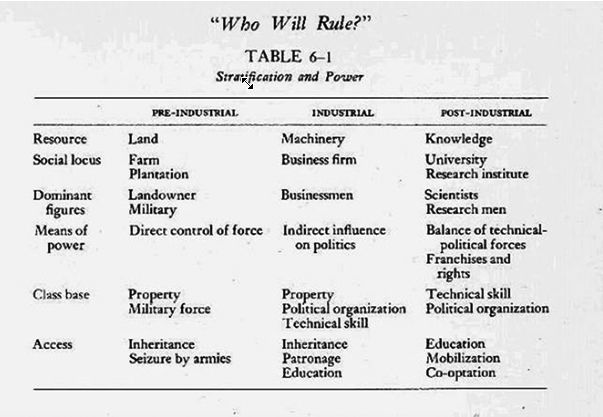

Noch umfassender – und einflussreicher – war das Szenario, das der Soziologe Daniel Bell 1973 in Erwartung einer „nachindustriellen Gesellschaft" entwarf.[10] Schon der Untertitel verweist auf das Anliegen, das Bell mit seiner Veröffentlichung verband: „The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting" war weniger eine Beschreibung bestehender als eine Vorhersage bevorstehender Entwicklungen. Ausgehend vom Beispiel der USA prognostizierte Bell, dass sich die Industriegesellschaften „in den nächsten dreißig bis fünfzig Jahren" in ihrer wirtschaftlichen Basis und in ihrer Sozialstruktur grundlegend wandeln würden. Dabei waren es vor allem zwei Aspekte, die die postindustrielle Gesellschaft ausmachten: Wirtschaftlich gewann erstens die Dienstleistungswirtschaft gegenüber der güterproduzierenden Industrie an Gewicht. Und zweitens kam theoretischem Wissen sowohl als ökonomischem Faktor wie auch als Grundlage politischer Entscheidungen eine zentrale Bedeutung zu. Insofern begriff Bell die nachindustrielle als eine Wissensgesellschaft („knowledge society"): Demnach waren Innovationen mehr und mehr von technischen Errungenschaften getragen, und Gesellschaften legten – wie ein wachsender Wissenschaftsapparat, steigende Forschungsausgaben und eine veränderte Berufsstruktur zeigten – mehr Gewicht auf Wissenschaft und Technik.

Bell versuchte vor allem, die Auswirkungen einer solchen Entwicklung auf die soziale Schichtung zu beschreiben. Er ging davon aus, dass der Bildungsstand der Arbeitenden deren Stellung innerhalb der Gesellschaft zunehmend bestimmte und die Angehörigen sogenannter Wissensklassen an Einfluss gewinnen würden. Seine Analyse war dabei ebenso von dem Glauben an die prognostischen Möglichkeiten der Wissenschaft bestimmt wie von der Zuversicht, dass sich technische Prozesse steuern ließen. Selbst ein Bestseller, trug sein Buch maßgeblich zur Karriere des Konzepts der Wissensgesellschaft in den USA und Europa bei. Dieser Erfolg dürfte auch auf das Erscheinungsdatum der Studie zurückzuführen sein: Mit den Vorhersagen des Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums von 1972 und mit der Ölkrise 1973 mehrten sich in den 1970er-Jahren die Anzeichen dafür, dass Energie und Rohstoffe als ökonomische Ressourcen beträchtliche Risiken bargen. Umso plausibler erschien die These eines grundlegenden gesellschaftlichen Wandels und umso bedeutsamer erschien eine Analyse, die gegenüber der klassisch güterproduzierenden Industrie Wissenschaft und Technik als Motoren der Innovation ausmachte.

Allerdings beschränkte sich die Prognose eines neuen „Zeitalters des Wissens" mit seinen ungeahnten Möglichkeiten nicht auf die USA und die kapitalistischen Staaten. Vielmehr betraf das Wirksamwerden eines wissenschaftlich-technischen Fortschritts kapitalistische und sozialistische Industriegesellschaften gleichermaßen, und insbesondere die Frage, wie sich Arbeit und Produktion wandelten, wurde zu beiden Seiten des Eisernen Vorhangs diskutiert. Das verdeutlicht beispielsweise die interdisziplinäre Forschergruppe um den Philosophen Radovan Richta, die Mitte der 1960er-Jahre in der Tschechoslowakei erörterte, wie sich die „technisch-wissenschaftliche Revolution" auf die Produktionsverhältnisse und die neue sozialistische Gesellschaft auswirkte.[11] In ihrer 1968 publizierten Studie setzten sich die Autoren mit der Frage auseinander, welche Möglichkeiten in der „unerhört dynamischen Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnis" lagen und plädierten für eine qualitativ neue Verbindung von Technik, Wissenschaft und Sozialismus. Sie gingen davon aus, dass die aktuelle technische Entwicklung einen sozialistischen Lebensstil sowie letztlich eine umfassende Demokratisierung ermögliche. Die Selbstentfaltung und -bestimmung des Einzelnen sollte auf der Basis der technisch-wissenschaftlichen Revolution permanent erweitert werden. Angesichts solcher Forderungen ist es wenig überraschend, dass der Richta-Report nach dem Prager Frühling in den sozialistischen Ländern unterdrückt wurde. Auch in den kapitalistischen Ländern wurde er wenig wahrgenommen. Dennoch beschäftigte die Verwissenschaftlichung von Ökonomie, Politik und Sozialstruktur Wissenschaftler in sozialistischen ebenso wie in kapitalistischen Gesellschaften. Sie setzten sich in diesem Rahmen nicht nur mit der Herausbildung einer neuen Gesellschaftsformation auseinander, sondern befassten sich (zumindest implizit) auch mit ihrer eigenen Position als Datenmacher und Deutungseliten.

Das war auch bei der Auseinandersetzung mit der elektronischen bzw. digitalen Informationsverarbeitung der Fall, die unter dem Stichwort der Informationsgesellschaft im deutschen Raum zu Beginn der 1980er-Jahre einsetzte.[12] Der Begriff der Informationsgesellschaft war an sich nicht neu. Vielmehr spricht es für die globale Verlagerung wirtschaftlicher Einflusssphären, dass Informationsindustrie und -gesellschaft in Japan bereits in den späten 1960er-Jahren in den Berichten von Expertenkommissionen und wissenschaftlichen Studien auftauchten, um den Entwicklungsstand und die Ziele der japanischen Industrie abzustecken.[13] Es ging dabei in erster Linie um die Computerisierung der Produktion sowie die insgesamt wachsende Bedeutung informationell gesteuerter gegenüber materiell gestützten Abläufen. Ähnlich verlief die Auseinandersetzung in den USA, die sich in den 1970er-Jahren zunächst auf die Informationsindustrie als einen eigenen Wirtschaftssektor konzentrierte.[14] Für die transatlantische Ausrichtung der deutschen Sozialwissenschaften wiederum war es charakteristisch, dass ein US-amerikanischer Politologe zu den Ersten gehörte, die im wissenschaftlichen Kontext über den Übergang von der Industrie- zu einer Informationsgesellschaft nachdachten.[15] Für den in Deutschland und den USA arbeitenden Politologen Karl W. Deutsch bestand die Informationsgesellschaft „in der sehr großen Zunahme der Informationsmengen, die in Wirtschaft, Technik, Kultur und im täglichen Leben verarbeitet werden müssen und die für das Funktionieren dieser Lebensbereiche zum großen Teil unentbehrlich werden".[16] Es war kennzeichnend für den weiteren Verlauf der Debatten, dass sich diese frühen Thesen zur Informationsgesellschaft in weiten Teilen mit denen zur Wissensgesellschaft deckten, sich aber stärker auf die neuen Massenmedien und die Computerisierung konzentrierten. Darüber hinaus wurden Vernetzung und Selbstorganisation mit dem Aufkommen des Internets zu Schlüsselwörtern für die reflexive Deutung der eigenen Gesellschaft. Damit einher ging bzw. geht eine veränderte Wahrnehmung von Raum und Zeit, indem in der global vernetzten Gesellschaft räumliche Distanzen bedeutungslos erscheinen und die Geschwindigkeit der Kommunikation als rasant beschleunigt wahrgenommen wird.

Insgesamt hat sich gegenüber den 1960er- und 70er-Jahren der zeitliche Horizont der Analysen verschoben. Dienten Wissens- und Informationsgesellschaft anfänglich dazu, eine künftige Entwicklung vorherzusagen, beschreiben sie nun immer häufiger die bestehende soziale Ordnung. Dass beide Konzepte seit den 1990er-Jahren in Politik und Öffentlichkeit derart breit rezipiert wurden, dürfte allerdings damit zusammenhängen, dass sie den Beiklang des Visionären bis heute nicht verloren haben. Darüber hinaus dürfte mit dem erfahrenen gesellschaftlichen Wandel die Rede von der Wissens- und Informationsgesellschaft besonders plausibel geworden sein, indem die umfassende Digitalisierung tatsächlich für alle sozialen Schichten eine einschneidende Veränderung bedeutete. Dazu passt, dass sich die aktuellen medialen wie wissenschaftlichen Debatten gegenüber den 1960er- und 70er-Jahren stärker auf die Frage beziehen, welche veränderten Konsum- und Kommunikationsgewohnheiten die neuen Medien mit sich bringen.

Was insgesamt von einer künftigen Informations- und Wissensgesellschaft erwartet wird, schwankt allerdings stark. So hoffen die einen auf eine offenere Gesellschaftsform, die den individuellen Zugang zu Bildung erleichtert und damit zur Nivellierung sozialer Ungleichheit beiträgt, während andere vor sozialer Verarmung, Reizüberflutung und dem Verlust gesicherter Wissensbestände warnen. Auch knüpft sich an aktuelle Diagnosen zur Informationsgesellschaft wiederholt die Hoffnung auf alternative (kommunitäre) Arbeitsweisen und grundsätzliche andere Eigentumsformen angesichts der für alle zugänglichen und schwer monopolisierbaren „Ware Information". Für die einen bergen die neuen Informationstechnologien damit die Chance auf Demokratisierung, Enthierarchisierung und politische Vernetzung, während andere vor dem gläsernen Menschen und den wachsenden staatlichen Möglichkeiten zur Überwachung des oder der Einzelnen warnen.[17] Insofern hat die Rede von der Wissens- und Informationsgesellschaft in Teilen jene Fortschrittsgläubigkeit verloren, die ihr anfänglich eigen war.

3. Die historische Forschung zur Wissens- und Informationsgesellschaft

Die Debatten zur Wissens- und Informationsgesellschaft veranschaulichen, wie stark sich gerade demokratisch verfasste Gesellschaften in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ihrem Selbstbild an wissenschaftlichen Expertisen orientierten. Die Verkünder einer neuen Gesellschaftsordnung wandten sich nicht nur an eine wissenschaftliche Öffentlichkeit, sondern sie positionierten sich an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, indem sie mit ihren Prognosen politische Empfehlungen verbanden. In ihre Analyse nahmen sie ebenso außerwissenschaftliche Impulse auf, wie sie ihrerseits versuchten, die gesellschaftliche Entwicklung zu beeinflussen. Wissenschafts- und Informationsgesellschaft waren in diesem Zusammenhang keineswegs nur analytische Instrumentarien. Sie wurden vielmehr zu normativen Konzepten, die politische Planungen und wirtschaftliche Investitionen ausrichteten. Die diesbezüglichen Debatten zeugten damit ebenso von einer Verwissenschaftlichung der Politik wie von einer Vergesellschaftung der Wissenschaft. Denn während die Sozialwissenschaften für Wirtschaft und Politik ein neues Schlüsselwort lieferten, erhielten sie umgekehrt aus beiden Feldern Forschungsaufträge, um sich mit den von ihnen selbst prognostizierten Entwicklungen zu befassen.[18]

Die enge Kopplung von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die damit für die Karriere beider Deutungsmuster grundlegend war, wurde von den Sozialwissenschaften lange nicht problematisiert. Dementsprechend erscheinen Wissenschaft und Technik in den frühen Analysen zur Wissens- und Informationsgesellschaft oft als außer-soziale Größen, die sich unabhängig von der übrigen Gesellschaft entwickelten. Doch haben mittlerweile die vielfältigen Bezüge und Rückbezüge zwischen wissenschaftlicher Forschung und anderen gesellschaftlichen Entwicklungen Eingang in die Analysen gefunden; und Labor oder Studierzimmer werden als Teil der übrigen Gesellschaft und nicht als isolierte Orte der Wissensproduktion aufgefasst. Darüber hinaus versuchen neuere Studien, sich von einem wissenschaftszentrierten Wissensbegriff zu lösen und nicht-wissenschaftliche Wissensformen ebenso wie unsicheres Wissen in die Analyse mit einzubeziehen. Sie bringen die moderne Wissensgesellschaft nicht nur mit einer Zunahme wissenschaftlichen Wissens in Verbindung, sondern ebenso mit wachsendem Nichtwissen angesichts konkurrierender wissenschaftlicher Deutungen und der sich im späten 20. Jahrhundert vervielfältigenden Informationsquellen.

In der aktuellen historischen Forschung haben diese Ansätze vor allem in dem Plädoyer ihren Niederschlag gefunden, sich vermehrt mit Praktiken der Wissenserzeugung, -aneignung und des Wissenstransfers zu befassen. Nachdem die Wissenschaftsgeschichte sich lange Zeit auf disziplingeschichtliche Fragen beschränkt hatte, gesellen sich zu den wissenschaftsgeschichtlichen nun wissenshistorische Ansätze hinzu, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen wissenschaftlichen Verfahren und anderen Handlungsfeldern befassen. So sind in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche Studien entstanden, die sich mit der von Lutz Raphael als „Verwissenschaftlichung des Sozialen" bezeichneten wachsenden Bedeutung wissenschaftlichen Wissens in den sich seit dem späten 19. Jahrhundert ausdifferenzierenden Sozialstaaten befassen. Die wissenschaftliche Erfassung aller sozialen Bereiche und die Verwendung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in Politik, Verwaltung und Alltagswelt sind für Raphael eng mit dem Aufkommen von Experten verbunden, die über ein Spezialwissen verfügen, „das als relevant für die Gestaltung sozialer Sicherungssysteme anerkannt worden ist".[19]

Anknüpfend an diese Überlegungen und in Teilen inspiriert von Foucaults Konzept der Gouvernementalität befassen sich neuere wissensgeschichtliche Studien mit dem Wissen des Staates und damit der Wissensbasierung administrativer Prozesse sowie militärischer und politischer Formationen seit dem späten 19. Jahrhundert. Sie lenken den Blick auf die mit dem Aufkommen der amtlichen Statistik verbundenen Repräsentationen des Sozialen sowie auf das wachsende „Vertrauen in Zahlen",[20] und sie verknüpfen Veränderungen in der Organisation von Polizei, Militär, Verwaltung und Alltag mit der Analyse des jeweiligen medizinischen, psychologischen und biologischen Wissens, das sie informierte.[21] Auch ist mit Blick auf Verwissenschaftlichungsprozesse die Rolle der Natur- und Geisteswissenschaften im nationalsozialistischen Regime ausgiebig analysiert worden – sowohl mit Blick auf die institutionalisierte Großforschung in der NS-Diktatur wie hinsichtlich der Ordnungsvorstellungen und wissensbasierten Kategorien, die Eugenik, Rassismus und Antisemitismus zugrunde lagen und von ihnen geprägt wurden.[22]

Gegenüber der sehr umfangreichen Literatur, die sich mit der Zeit vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs befasst, ist die historische Forschung zur Verwissenschaftlichung von Politik, Wirtschaft und Alltag in den beiden deutschen Gesellschaften nach 1945 deutlich lückenhafter. Allerdings widmen sich einige substanzielle Arbeiten den Konzepten, Arbeitsweisen und Anwendungsgebieten der Sozialwissenschaften in der Bundesrepublik und behandeln deren Einfluss auf das gesellschaftliche Selbstbild ebenso wie auf die Organisation und Wahrnehmung von Politik, Kirche und Wirtschaft.[23] Für die DDR wiederum ist vor allem der Einfluss wissenschaftlich-technischen Wissens auf das Planungsdenken der SED-Elite breiter erforscht worden,[24] ebenso wie von einer „sozialistischen Moderne" die Rede ist, für die eine Verwissenschaftlichung von Politik und Alltag kennzeichnend war.[25] In beiden deutschen Gesellschaften bildeten dabei gerade die 1960er-Jahre eine Hochphase des Glaubens an die Prognostizier- und Planbarkeit wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Prozesse. Deutlich weniger untersucht wurde bis dato jedoch, inwiefern sich diese Entwicklung in den späten 1970er- und 80er-Jahren fortsetzte.

Dennoch lässt sich festhalten, dass die jüngere Forschung den Blick für die Bedeutung geschärft hat, die wissenschaftlich generiertem Wissen im 19. und 20. Jahrhundert in vielen Lebensbereichen zukam. Doch während die „Durchwissenschaftlichung von Lebensführung, gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen und staatlichem Ordnungshandeln" in der Neuesten Geschichte als eminent modernes Phänomen beschrieben wird,[26] heben Vertreter der frühneuzeitlichen und mittelalterlichen Geschichtsschreibung hervor, dass frühere Gesellschaften gleichfalls wissensbasiert und in ihrer Entwicklung von wissenschaftlich-technischen Neuerungen geprägt waren.[27] Sie verfolgen die Anfänge der Wissensgesellschaft bis in das Hochmittelalter oder den Übergang zur Frühen Neuzeit zurück.

Im Hinblick auf die Ausbildung von Expertenkulturen und die Wissensbasierung früherer Epochen erscheint ein solcher Einwand nur allzu berechtigt. Er ruft in Erinnerung, dass generell schwerlich von der Wissensgesellschaft die Rede sein kann, sondern stets nur von kulturell wie historisch unterschiedlichen, sich permanent verändernden Wissensgesellschaften. Gleichwohl lässt sich an den Debatten zur Informations- und Wissensgesellschaft, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entspannen, ablesen, wie in dieser Zeit die grundlegende Bedeutung von Wissenschaft und Technik für Wirtschaft, Politik und Sozialstruktur zunehmend in das gesellschaftliche Selbstbild integriert wurde. Als Elemente einer reflexiven gesellschaftlichen Selbstetikettierung waren Wissens- und Informationsgesellschaft damit durchaus moderne Phänomene.

Anmerkungen

- ↑ Die aktuelle wissenschaftliche Debatte ist maßgeblich durch die Beiträge des Soziologen Nico Stehr geprägt. siehe dazu u.a. Gernot Böhme/Nico Stehr (Hrsg.), The Knowledge Society. The Growing Impact of Scientific Knowledge on Social Relations, Dordrecht 1986; Nico Stehr, Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften, Frankfurt a. M. 1994; ders., Die Zerbrechlichkeit moderner Gesellschaften, Weilerswist 2000. Eine kritische Reflexion des Konzepts siehe bei Uwe H. Bittlingmayer, Wissensgesellschaft als Wille und Vorstellung, Konstanz 2005; Dirk Tänzler/Hubert Knoblauch/Hans-Georg Soeffner (Hrsg.), Zur Kritik der Wissensgesellschaft, Konstanz 2006.

- ↑ Manuel Castells spricht mit Blick auf die sozialen Folgen der neuen Informationstechnologien von einer Netzwerkgesellschaft: Manuel Castells, Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, Opladen 2001.

- ↑ Jakob Vogel, Von der Wissenschafts- zur Wissensgeschichte. Für eine Historisierung der Wissensgesellschaft, in: Geschichte und Gesellschaft 30 (2004), S. 639-660; Margit Szöllösi-Janze, Wissensgesellschaft – ein neues Konzept zur Erschließung der deutsch-deutschen Zeitgeschichte, in: Hans Günther Hockerts (Hrsg.), Koordinaten deutscher Geschichte in der Epoche des Ost-West-Konflikts, München 2004, S. 277-305; Wolfgang Kaschuba (Hrsg.), Wissensgeschichte als Gesellschaftsgeschichte, Geschichte und Gesellschaft 34 (2008). Die Analyse von Verwissenschaftlichungsprozessen orientiert sich in Deutschland maßgeblich an den Beiträgen von Lutz Raphael, vgl. Lutz Raphael, Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptionelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), S. 165-193.

- ↑ Die neuere Wissenschaftsforschung hat sich besonders intensiv mit den Praktiken der Wissensgewinnung befasst. Bruno Latour/Steve Woolgar, Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts, Princeton 1986; Karin Knorr-Cetina, Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft, Frankfurt a. M. 22002 (1. Aufl. 1981); Hans-Jörg Rheinberger, Kulturen des Experiments, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 30 (2007), S. 135-144. Für eine Einführung in diese Debatten vgl. auch Hans-Jörg Rheinberger, Historische Epistemologie zur Einführung, Hamburg 2007, S. 119-130.

- ↑ Zu den verschiedenen Wissensarten vgl. Georges Gurvitch, Wissenssoziologie, in: Gottfried Eisermann u.a. (Hrsg), Die Lehre von der Gesellschaft. Ein Lehrbuch der Soziologie, Stuttgart 1958, S. 408-451, v.a. S. 432-444.

- ↑ Fritz Machlup, The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton 1962.

- ↑ Peter F. Drucker, Die Zukunft der Industrie-Gesellschaft, Düsseldorf 1967, S. 9. Siehe auch die ältere englische Ausgabe: ders., The Future of Industrial Man, New York 1942.

- ↑ Peter F. Drucker, Die Zukunft bewältigen. Aufgaben und Chancen im Zeitalter der Ungewissheit, Düsseldorf 1969, S. 455 f. Die englische Ausgabe ist kaum älter: ders., The Age of Discontinuity. Guidelines to our Changing Society, London 1969.

- ↑ Robert E. Lane, The Decline of Politics and Ideology in a Knowledgeable Society, in: American Sociological Review 31 (1966), S. 649-662.

- ↑ Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York 1973.

- ↑ Radovan Richta u.a. (Hrsg.), Richta-Report. Politische Ökonomie des 20. Jahrhunderts. Die Auswirkungen der technisch-wissenschaftlichen Revolution auf die Produktionsverhältnisse, Frankfurt a. M. 1971.

- ↑ Karl W. Deutsch, Von der Industrie- zur Informationsgesellschaft, Berlin 1980 (IIVG-Reprints); Philipp Sonntag (Hrsg.), Die Zukunft der Informationsgesellschaft, Frankfurt a. M. 1983.

- ↑ Tessa Morris-Suzuki, Beyond Computopia. Information, Automation and Democracy in Japan, London 1988, S. 7 f.

- ↑ Armand Mattelart, Kleine Geschichte der Informationsgesellschaft, Berlin 2003, S. 59-61.

- ↑ Eigentlich Professor für Internationale Politik in Harvard, war Karl W. Deutsch (1912-1992) von 1977 bis 1987 Direktor am damaligen Internationalen Institut für Vergleichende Gesellschaftsforschung des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB). Er befasste sich dort gemeinsam mit Peter Otto und Philipp Sonntag mit dem Übergang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft.

- ↑ Deutsch, Informationsgesellschaft, S. 1.

- ↑ Vgl. zu dieser Debatte Stehr, Zerbrechlichkeit, S. 74-77, 100-117.

- ↑ Zu den vielfältigen Bezügen zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit siehe u.a. Mitchell G. Ash, Wissenschaft und Politik als Ressourcen füreinander. Programmatische Überlegungen am Beispiel Deutschland, in: Jürgen Büschenfeld/Heike Franz/Frank-Michael Kaufmann (Hrsg.), Wissenschaftsgeschichte heute, Bielefeld 2001, S. 117-134; Peter Weingart, Die Stunde der Wahrheit? Zum Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und Medien in der Wissensgesellschaft, Weilerswist 2001; ders./Martin Carrier/Wolfgang Krohn (Hrsg.), Nachrichten aus der Wissensgesellschaft. Analysen zur Veränderung der Wissenschaft, Weilerswist 2007; Stefan Fisch/Wilfried Rudloff (Hrsg.), Experten und Politik: wissenschaftliche Politikberatung in geschichtlicher Perspektive, Berlin 2004.

- ↑ Raphael, Verwissenschaftlichung. Zu einem Vergleich der Position von Experten in der Weimarer Republik, DDR und Bundesrepublik siehe ders., Experten im Sozialstaat, in: Hans Günther Hockerts (Hrsg.), Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit. NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich, München 1998, S. 231-258, hier S. 232.

- ↑ Peter Collin/Thomas Horstmann (Hrsg.), Das Wissen des Staates: Geschichte, Theorie und Praxis, Baden-Baden 2004; Adam J. Tooze, Statistics and the German State, 1900-1945: the Making of Modern Economic Knowledge, Cambridge 2001; Daniel Schmidt, Statistik und Staatlichkeit, Wiesbaden 2005; Theodore M. Porter, Trust in Numbers. The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton 21995; Alan Desrosières, The Politics of Large Numbers: a History of Statistical Reasoning, Cambridge 1998; ders., L’argument statistique, Paris 2008; Theodore M. Porter/Dorothy Ross (Hrsg.), The Modern Social Sciences, Cambridge 2003.

- ↑ Die diesbezügliche Literatur ist zu umfangreich, als dass sie sinnvollerweise in einer Fußnote aufgezählt werden könnte. Genannt seien hier lediglich Philipp Sarasin u.a. (Hrsg), Bakteriologie und Moderne. Studien zur Biopolitik des Unsichtbaren, 1870-1920, Frankfurt a. M. 2007; ders./Jakob Tanner (Hrsg.), Physiologie und industrielle Gesellschaft: Studien zur Verwissenschaftlichung des Körpers im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1998; Martin Lengwiler, Risikopolitik im Sozialstaat: die schweizerische Unfallversicherung 1870-1970, Köln 2006; ders., Zwischen Politik und Kaserne: die Geschichte der Militärpsychiatrie in Deutschland und der Schweiz, 1870-1914, Zürich 2000; Paul Julian Weindling, Health, Race and German Politics Between National Unification and Nazism, Cambridge 1989; ders., Epidemics and Genocide in Eastern Europe 1890-1945, Oxford 2000.

- ↑ Ebd. sowie einführend Christian Geulen, Geschichte des Rassismus, München 2007. Zu dem institutionellen Aspekt siehe – stellvertretend für ein ganzes Forschungsfeld – Susanne Heim, The Kaiser Wilhelm Society under National Socialism, Cambridge 2009; sowie die zahlreichen Studien aus dem Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“.

- ↑ Paul Nolte, Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert, München 2000; Christoph Weischer, Das Unternehmen „Empirische Sozialforschung“. Strukturen, Praktiken und Leitbilder der Sozialforschung in der Bundesrepublik Deutschland, München 2004; Alexander Nützenadel, Stunde der Ökonomen. Wissenschaft, Politik und Expertenkultur in der Bundesrepublik 1949-1974, Göttingen 2005; Benjamin Ziemann, Katholische Kirche und Sozialwissenschaften 1945-1975, Göttingen 2007; Anja Kruke, Demoskopie in der Bundesrepublik Deutschland. Meinungsforschung, Parteien und Medien 1949-1990, Düsseldorf 2007; Jens Adamski, Ärzte des sozialen Lebens. Die Sozialforschungsstelle Dortmund 1946-1969, Essen 2009.

- ↑ Dolores L. Augustine, Red Prometheus. Engineering and Dictatorship in East Germany, 1945-1990, Cambridge, Mass 2007; Peter C. Caldwell, Dictatorship, State Planning, and Social Theory in the German Democratic Republic, Cambridge 2003. Siehe außerdem die Arbeiten von Greg Eghigian zur Rolle der Psychologie in der DDR-Gesellschaft: Greg Eghigian, The Psychologization of the Socialist Self: East German Forensic Psychology and its Deviants, 1945-1975, in: German History 22 (2004), S. 181-205.

- ↑ Siehe z.B. die Beiträge in Katherine Pence/Paul Betts (Hrsg.), Socialist Modern. East German Everyday Culture and Politics, Ann Arbor 2008.

- ↑ Szöllösi-Janze, Wissensgesellschaft, S. 281.

↑ Peter Burke, A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot, Cambridge 2000; Johannes Fried, Die Aktualität des Mittelalters. Gegen die Überheblichkeit unserer Wissenschaftsgesellschaft, Stuttgart 2002; Richard van Dülmen/Sina Rauschenbach (Hrsg.), Macht des Wissens. Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft, Köln u.a. 2004; Marian Füssel, Auf dem Weg zur Wissensgesellschaft. Neue Forschungen zur Kultur des Wissens in der Frühen Neuzeit, in: Zeitschrift für Historische Forschung 34 (2007), S. 273-289.

Gernot Böhme, Nico Stehr (Hrsg.), The Knowledge Society. The Growing Impact of Scientifc Knowledge on Social Relations, Reidel, Dordrecht 1986, ISBN 90-277-2305-2.

Peter Burke, A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot, Polity, Cambridge 2000, ISBN 0-7456-2484-7.

Wolfgang Kaschuba (Hrsg.), Wissensgeschichte als Gesellschaftsgeschichte, Geschichte und Gesellschaft, 34 (2008).

Armand Mattelart, Kleine Geschichte der Informationsgesellschaft, Avinus, Berlin 2003, ISBN 3-930064-10-3.

Nico Stehr, Die Zerbrechlichkeit moderner Gesellschaften. Die Stagnation der Macht und die Chancen des Individuums, Velbrück, Weilerswist 2000, ISBN 3-934730-18-3.

Dirk Tänzler, Hubert Knoblauch, Hans-Georg Soeffner (Hrsg.), Zur Kritik der Wissensgesellschaft, UVK, Konstanz 2006, ISBN 3-89669-674-2.

Jakob Vogel, Von der Wissenschafts- zur Wissensgeschichte. Für eine Historisierung der „Wissensgesellschaft", in: Geschichte und Gesellschaft. 30 (2004), S. 639–660.

Peter Weingart, Martin Carrier, Wolfgang Krohn, Nachrichten aus der Wissensgesellschaft. Analysen zur Veränderung der Wissenschaft, Velbrück, Weilerswist 2007, ISBN 3-938808-25-X.

Richard van Dülmen, Sina Rauschenbach (Hrsg.), Macht des Wissens. Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft, Böhlau, Köln 2004, ISBN 3-412-13303-5.

Copyright © 2010 - Lizenz:

![]() Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz „Creative Commons CC

BY-NC-ND 4.0“. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form

unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene

Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte

Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

.

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz „Creative Commons CC

BY-NC-ND 4.0“. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form

unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene

Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte

Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

.