Jeder Versuch, ein historisches Phänomen mit präzisen Begriffen zu beschreiben, hat seine eigene Geschichte. Besonders wenn man sich mit Genozid beschäftigt, ist es nicht möglich, eine Debatte um Definitionen zu vermeiden. Viele der oft scharfen Kontroversen um die Frage „Was ist Genozid?” sind das Resultat konzeptioneller und terminologischer Verwirrungen, die um sehr unterschiedliche, häufig national geprägte Forschungstraditionen entstanden sind.

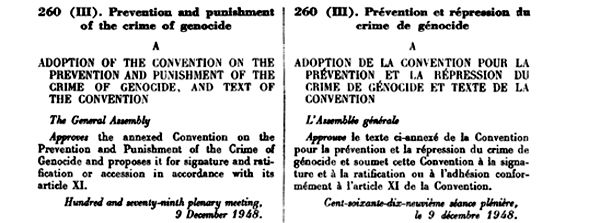

International und fächerübergreifend besteht kein Konsens zwischen Historiker/innen, Soziolog/innen, Politolog/innen und Expert/innen für das internationale Recht bzw. für das Völkerrecht, wie Genozid genau definiert werden sollte. Dies ist auch die Folge einiger vager Formulierungen in der berühmten UN-„Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes” von 1948, die immer noch den Ausgangspunkt für alle weiteren Überlegungen darstellt. Zwar hatten die Morde an den Armeniern im Ersten Weltkrieg in der westlichen Welt zu Diskussionen über die Grenzen der staatlichen Souveränität geführt, doch gerieten diese Debatten seit der Mitte der 1920er-Jahre wieder weitgehend in Vergessenheit. Erst der Völkermord des nationalsozialistischen Regimes an den europäischen Juden setzte einen Prozess des Umdenkens in Gang, der dazu führte, dass die UNO 1948 die Genozidkonvention beschloss. Seitdem sind die Unterzeichnerstaaten im Falle von Genozid zur Intervention verpflichtet, d.h. die Konvention hebt die Souveränität des Nationalstaates im internationalen Recht auf: Ein Staat darf seine Bürger bzw. Bevölkerungsgruppen, die auf seinem Territorium leben, nicht einfach ermorden. Allerdings hat die Konvention im definitorischen Bereich unübersehbare Schwächen. Diese sind darauf zurückzuführen, dass die Konvention das Resultat eines politischen Kompromisses war, der es nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges möglichst vielen Staaten mit ganz unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen ermöglichen sollte, die Konvention zu unterzeichnen bzw. zu ratifizieren.

Zwar hat die vergleichende Genozidforschung ausgehend von den USA seit den späten 1990er-Jahren einen erheblichen Aufschwung genommen, doch ist bisher kein einheitliches interdisziplinäres Forschungsfeld entstanden, das scharf umrissen werden könnte. Die Debatten zwischen den Völkerrechtlern und den Experten für das internationale Recht streben an, juristisch praktikable und politisch durchsetzbare Lösungen zu finden, um Massenmord in der Zukunft zu verhindern, wenn notwendig durch militärische Interventionen zu beenden und die Täter abzuurteilen. Vor allem die Kriege im ehemaligen Jugoslawien, das Massaker von Srebrenica und die folgenden Bombenangriffe der NATO haben nicht nur in Europa eine breite Debatte ausgelöst. Hinzu kamen die Etablierung von Ad-hoc-Tribunalen, die auch im Falle von Ruanda eine wichtige Rolle spielten, und die Notwendigkeit, für den Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine neue Rechtsprechung zu etablieren. An diesen größtenteils juristischen Debatten, bei denen stets auch konträre politische Interessen berücksichtigt werden müssen, haben sich Historiker/innen bisher kaum beteiligt.

Trotz einer inzwischen großen Zahl von Publikationen zu historischen Fällen von Genozid und zur Genese des Genozid-Konzeptes hat die Genozidforschung auch im Bereich der Zeitgeschichte bisher kein einheitliches Forschungsfeld erschlossen. Dies hängt auch damit zusammen, dass viele Historiker/innen die primär juristisch geprägte Terminologie für wenig operabel halten, um sie für die konkrete Analyse einzelner historischer Fälle verwenden zu können. Auch hat es sich in der Vergangenheit für die historische Forschung eher als hinderlich erwiesen, dass der Begriff Genozid moralisch sehr stark aufgeladen, in der Öffentlichkeit in unterschiedlichen Kontexten präsent, zugleich aber nur wenig präzise definiert ist. Deshalb stehen bei Diskussionen häufig lange Erwägungen und kontroverse Debatten um Definitionen im Vordergrund, nicht so sehr die konkrete Analyse von Fällen oder die Schaffung von komparativ verwendbaren Parametern.

Um das Thema zu umreißen, wird im Folgenden zunächst die Vorgeschichte des völkerrechtlichen Problems dargestellt. In einem zweiten Schritt wird auf die UNO- bzw. UN-Genozid-Konvention und auf die sich aus ihr ergebenden Fragen für die historische Analyse eingegangen. Im dritten Teil werden weitere Perspektiven aufgezeigt, die sich für die zeitgeschichtliche Forschung aus der Beschäftigung mit den zahlreichen, bisher weitgehend ungelösten Problemen ergeben. Plädiert wird dafür, die historische fachwissenschaftliche Diskussion stärker als zuvor aus den Begrifflichkeiten des Völkerrechtes und den dortigen politischen Kontexten zu lösen, um eigenständige, primär an der historischen Methodik orientierte Fragestellungen zu entwickeln.

1. Die Vorgeschichte des Genozid-Konzeptes

Die Vorstellung, dass ein ganzes Volk mit Gewalt ausgelöscht werden könnte, war in Europa im 19. Jahrhundert weitgehend fremd. Zwar kamen vor allem im kolonialen Kontext extreme Grausamkeiten vor, und in Kriegszeiten war der Schutz von Zivilisten auch in Europa keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Die massiven Ausschreitungen gegen Zivilisten, die die militärischen Auseinandersetzungen in den 1870er-Jahren beispielsweise auf dem Balkan begleiteten, wurden zeitgenössisch meist als „Gräuel” bezeichnet. Bereits hier war eine ethnische Dimension erkennbar, die in ihrer Brutalität an moderne Formen von „ethnischen Säuberungen” erinnert. Für die Zeitgenossen bestanden keine Zweifel daran, dass es sich bei diesen Vorgängen um Begleiterscheinungen von Kriegen handelte, die beklagenswert waren und dem zivilisierenden Anspruch Europas zuwiderliefen.

Zwar hat es in der europäischen Geschichte seit der Frühen Neuzeit zahlreiche Versuche gegeben, die Gewalt im Krieg durch allgemein akzeptierte Regeln zu begrenzen, doch standen diese stets in einem Spannungsverhältnis zum staatlichen Souveränitätsanspruch, der sich seit dem Westfälischen Frieden von 1648 durchsetzte. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war das Kriegsrecht nicht international kodifiziert, sondern stellte ein reines Gewohnheitsrecht dar. Dennoch hielten die europäischen Staaten bei Konflikten untereinander meist gewisse Regeln ein, die auf einem ungeschriebenen, kulturell geprägten Ehrenkodex basierten. Hierzu gehörte etwa die besondere Behandlung von kriegsgefangenen Offizieren oder der Schutz von Zivilisten in besetzten Territorien. Verbrechen wie Piraterie oder Sklavenhandel waren zwar geächtet, doch achtete das internationale Recht die Souveränität des Staates: Bestraft wurden einzelne Täter – und nicht die Regierungen, die eventuell dahinter standen. In den Haager Konventionen (1899/1907, später Genfer Konventionen, 1949) wurde zum ersten Mal ein schriftliches, völkerrechtlich verbindliches Abkommen geschaffen, in dem die Rechte und Pflichten von Kombattanten und Nichtkombattanten detailliert geregelt wurden. Doch schränkte dieser Vertrag die Souveränität der Staaten nur unwesentlich ein: In der Theorie konnte eine Regierung nach wie vor sowohl im Krieg als auch im Frieden mit ihrer Bevölkerung machen, was sie wollte.

Erst im Ersten Weltkrieg begann sich diese Auffassung von staatlicher Souveränität bei den Mächten der Entente langsam zu ändern. Anlass waren vor allem die Nachrichten aus dem Osmanischen Reich, aus denen hervorging, dass die jungtürkische Regierung damit begonnen hatte, systematisch alle Armenier in ihrem Machtbereich zu ermorden. Am 24. Mai 1915 sandten die französische, die russische und die englische Regierung eine gemeinsame unmissverständliche Warnung an das Osmanische Reich: Die Alliierten würden alle Mitglieder der osmanischen Regierung und alle von ihr Beauftragten persönlich zur Verantwortung ziehen.[1] Die Alliierten suchten nicht nach einer neuen Kategorie, um diese Morde zu klassifizieren, sie ließen aber keinen Zweifel daran, dass es sich um ein besonders schweres Kriegsverbrechen handelte, das wegen seines schieren Umfanges internationale Dimensionen berührte.

Die Versuche, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sehr unterschiedliche Kriegsverbrechen international zu verurteilen, verliefen jedoch schnell im Sande. Bekanntlich setzten die Alliierten niemals die Auslieferung mutmaßlicher deutscher Kriegsverbrecher durch, und die Prozesse, die stattdessen vor deutschen Gerichten geführt wurden, stellten lediglich eine Justizfarce dar. Mit etwas mehr Energie versuchte die britische Regierung, gegen die ehemalige Führung der Jungtürken vorzugehen, die für die Morde an den Armeniern im Osmanischen Reich verantwortlich gemacht wurde. Der eigentlich geplante große internationale Prozess auf Malta kam jedoch aus mehreren Gründen nicht zustande:

Erstens zeigten die französischen Verbündeten der Briten kein großes Interesse daran, gegen die ehemalige osmanische Regierung vorzugehen, weil zu viele andere offene Fragen, vor allem die Durchsetzung des Versailler Vertrages gegenüber dem Deutschen Reich, geklärt werden mussten. Zweitens hatte die neue osmanische Regierung in der Hoffnung, auf diese Weise bessere Friedensbedingungen zu erhalten, im Sommer 1919 einige untergeordnete Beteiligte an dem Völkermord selbst abgeurteilt, doch war die ehemalige Führung der Jungtürken ins Ausland entkommen. Nachdem der neue Krieg mit Griechenland und der Befreiungskampf unter der Führung Mustafa Kemals begonnen hatten, waren diese Aktivitäten aber eingestellt und zugleich die internationale Kooperation in dieser Frage verweigert worden. Die Auslieferung mutmaßlicher Massenmörder wäre damit nur unter Einsatz militärischer Gewalt durch die Briten möglich gewesen, doch war die britische Regierung nicht bereit, wegen dieser Frage einen neuen Krieg im Nahen Osten zu beginnen. Drittens wurden Anfang der 1920er-Jahre die Hauptverantwortlichen für den Genozid von armenischen Untergrundgruppen ermordet. Zudem behinderten viertens die deutschen Behörden jede Kooperation, vermutlich weil sie verhindern wollten, dass die Bündnispolitik im Ersten Weltkrieg zum Gegenstand weiterer Diskussionen wurde.[2] Spätestens nach 1922 stand das Thema nicht mehr auf der internationalen Agenda.

Auch wenn dieser ursprünglich geplante internationale Prozess nicht zustande kam, hielten einige wenige Akteure die Erinnerung an den Völkermord an den Armeniern wach. Zu ihnen gehörte der polnische Jurist Raphael Lemkin, der auf der 5. internationalen Konferenz für die Vereinheitlichung des Kriminalrechtes unter der Schirmherrschaft des Völkerbundes in Madrid 1933 die Frage aufwarf, ob die Souveränität des Staates nicht an eine Grenze stoße, wenn eine Regierung beginne, in großem Stil ihre eigenen Bürger zu ermorden. Programmatisch forderte er, die Zerstörung derartiger Kollektive zu einem Verbrechen zu erklären, das international unter Strafe gestellt werden sollte.[3] Zu diesem Zeitpunkt handelte es sich um ein rein theoretisches Problem, dessen Debatte keine politischen Konsequenzen nach sich zog. Allerdings sind die entsprechenden Diskussionen, die im internationalen Völkerrecht der 1920er- und 30er-Jahre geführt wurden, bisher noch nicht mit der wünschenswerten Präzision historisch erforscht.

Auch im Vorfeld des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher des NS-Regimes 1945/46 stand die Frage im Raum, nach welchen Kriterien eigentlich der Völkermord an den europäischen Juden justiziabel gemacht werden sollte. In den USA bestanden deshalb im Vorfeld einige Vorbehalte gegen ein internationales Tribunal, das Mitglieder einer souveränen Regierung aburteilen sollte. Im Prozess selbst spielte der Massenmord an den Juden nur eine untergeordnete Rolle, stattdessen wurde vor allem über die „Vorbereitung eines Angriffskrieges” und über die „Verbrechen gegen den Frieden” geurteilt. Der Völkermord, dessen Details nach 1945 nur langsam bekannt wurden, wurde als Teil der unstrittigen Kriegsverbrechen der ehemaligen nationalsozialistischen Führung angesehen. Paradoxerweise fielen die härtesten Urteile dann aber dennoch wegen „crimes against humanity” (Verbrechen gegen die Menschheit), im Deutschen meist fälschlich als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit” übersetzt. Das Besondere dieses Prozesses und der Nürnberger Nachfolgeprozesse bestand darin, dass zum ersten Mal – wenn auch noch mit unzulänglichen Mitteln – versucht wurde, völkerrechtlich verbindliche Kriterien zu definieren, nach denen die absolute Souveränität des Staates über seine Untertanen begrenzt werden konnte. Ferner wurde in den Verhandlungen, die zur Gründung der Vereinten Nationen führten, intensiv darüber diskutiert, ein neuartiges juristisches Instrumentarium zu entwickeln, das weitere Völkermorde in der Zukunft verhindern sollte. Diese Bemühungen gipfelten in der Schaffung der sogenannten Genozidkonvention der UNO.

2. Das Problem der Definitionen und die UN-Genozid-Konvention

Als die Genozid-Konvention 1948 verabschiedet wurde, war für alle Mitglieder der Vereinten Nationen klar, dass der nationalsozialistische Völkermord einen völlig neuen Typus von Verbrechen darstellte, der von einem Staat begangen worden war und der mit ebenso neuartigen Methoden von der internationalen Gemeinschaft bestraft werden musste. Vor allem der bereits erwähnte Rechtsanwalt Raphael Lemkin, der das neue Wort „genocide” 1944 in seinem Buch „Axis Rule in Occupied Europe” geprägt hatte, setzte mit erheblichem persönlichen Einsatz durch, dass die sogenannte Genozidkonvention nach komplizierten Debatten in den neu gegründeten Vereinten Nationen zum Bestandteil des Völkerrechtes wurde.[4] Das von ihm geschaffene Kunstwort „genocide” besteht aus dem altgriechischen „genos” (Volk) und dem lateinischen Suffix „cide” (töten) und setzte sich sehr schnell in allen Sprachen durch. Offensichtlich bestand nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges international ein starkes Bedürfnis, die neuartigen Staatsverbrechen der nationalsozialistischen Führung auch terminologisch neu zu fassen.

Diese Genozidkonvention enthält in mehrerer Hinsicht keine präzisen Definitionen, und ihre Interpretation wirft heute erhebliche Probleme auf. Während der Verhandlungen mussten sehr unterschiedliche Interessen der jeweiligen Staaten berücksichtigt werden. Der Konvention zufolge können nationale, rassische, ethnische und religiöse Gruppen zum Opfer von Völkermord werden und bedürfen deshalb eines besonderen Schutzes. Kurz nach dem Holocaust, im Jahre 1948, schien die Aufnahme von „rassischen” und „ethnischen” Gruppen in die Konvention mehr als offensichtlich zu sein und keiner weiteren Erklärung zu bedürfen; heute dagegen ist die Definition einer „rassischen Gruppe” oder „Ethnie” sehr viel schwieriger, wenn nicht unmöglich. Viele heutige Autor/innen würden sogar den Gebrauch des Wortes „Rasse” scharf ablehnen, weil dies bedeuten würde, zumindest indirekt „rassische” Unterschiede zwischen Menschengruppen als Distinktionsmerkmal zu akzeptieren.

Sowohl die USA als auch die Sowjetunion verhinderten aus ganz unterschiedlichen Motiven die Aufnahme von politisch definierten Gruppen in die Konvention. Die sowjetischen Motive hierfür waren recht durchsichtig, denn ansonsten wären der stalinistische Terror der 1930er-Jahre und die Nationalitätenpolitik der Sowjets unter Genozidverdacht geraten. Die Gründe für die US-amerikanischen Vorbehalte waren weniger klar, aber offensichtlich sollte verhindert werden, dass Themen wie die ehemalige Sklaverei und die Dezimierung und Verdrängung der nordamerikanischen Ureinwohner in die Diskussion um das Völkerrecht hineingezogen würden.

Der Ausschluss politischer Gruppen aus der Konvention hat in der Folge harte Kritik nach sich gezogen, weil so beispielsweise der millionenfache systematische Mord an wirklichen oder vermeintlichen politischen Gegnern in der Sowjetunion und in anderen kommunistischen Staaten nicht als Genozid bezeichnet wird. Einige Autoren haben vorgeschlagen, deshalb den neuen Begriff des „Politizides” (politicide) einzuführen, der allerdings im Gegensatz zum Genozid keine völkerrechtliche Bedeutung hat. Andere Autoren vertreten jedoch die Meinung, dass der Ausschluss politischer Gruppen langfristig durchaus sinnvoll sei: Die Definition einer ethnischen oder religiösen Gruppe sei in vielen Fällen schon extrem schwierig, eine saubere Definition von politischen Gruppen schier unmöglich und würde im Kontext von internationalen Konflikten oder Kriegen nur endlose Propagandaschlachten provozieren.[5] Zudem hat Helen Fein hervorgehoben, dass auch die Khmer Rouge, die SS, der NKWD und andere Organisationen politische Gruppen gewesen seien, die keineswegs eines besonderen Schutzes durch das internationale Recht bedurft hätten – im Gegenteil.[6] Eine einzelne Person kann freiwillig Mitglied einer politischen Gruppe werden und auch wieder aus dieser austreten. Eine ethnische oder „rassische” Gruppe, die von potenziellen Tätern als solche wahrgenommen und bedroht wird, kann hingegen nicht verlassen werden. Derzeit ist die Diskussion um die Kategorie „Politizid” offen: Einige Autoren lehnen sie ab, andere halten eine problembewusste Verwendung, besonders für die stalinistischen Verbrechen, für durchaus sinnvoll.[7]

Für die Schöpfer der Genozidkonvention stand außer Frage, dass Genozid identisch war mit dem Massenmord an einer willkürlich definierten Gruppe von Menschen – paradigmatisch dafür war die Ermordung von sechs Millionen europäischer Juden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus. Aber es war nicht klar, wie viele Mitglieder einer solchen Gruppe getötet werden mussten, bevor die Genozidkonvention angewandt werden sollte. Das wichtigste Ziel der Konvention war nicht eine wissenschaftlich abgesicherte Definition, sondern die Verhinderung von weiteren Völkermorden, wenn nötig durch eine militärische Intervention, die vom Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen organisiert und geleitet werden sollte. Eine derartige Intervention wäre aber nur vor einem endgültigen Vollzug der Massenmorde sinnvoll und müsste im Idealfall dann stattfinden, wenn sich der Genozid ankündigen würde. Die norwegische Delegation schlug deshalb vor, dass nicht die vollendete vollständige Zerstörung einer Gruppe als Genozid bezeichnet werden solle, sondern dass bereits die teilweise Vernichtung („in part”) Genozid darstelle, weil sonst das Ziel der Prävention nicht erreichbar sei. Was „teilweise” („in part”) aber genau bedeutet, wurde niemals definiert, was letztlich – wie die folgenden Debatten zeigten – auch unmöglich ist. Wenn man beispielsweise den Massenmord von zehn Prozent an einer speziellen Gruppe als Genozidgrenze „in part” festsetzen würde, könnten potenzielle Völkermörder dies als Freibrief zum „völkerrechtskonformen” Töten auffassen und „nur” einen darunter liegenden Prozentsatz an Menschen umbringen. Das Resultat wäre nicht die Verhinderung von Genozid, sondern sogar eine Ermutigung zu Massakern in einem kleineren Rahmen.

Seit den 1980er-Jahren haben weitere Aspekte dazu beigetragen, die Konfusion um einige unklare Formulierungen in der Genozidkonvention zu vergrößern. Nach Artikel 2 (e) bedeutet der gewaltsame Transfer von Kindern von einer Gruppe in eine andere Genozid. Dieser Absatz wurde vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Rassenpolitik im besetzten Polen zwischen 1939 und 1944 in die Konvention eingefügt. In Teilen Polens war die Bevölkerung nach „rassischen” Kriterien von SS-Kommissionen und Rassenwissenschaftlern klassifiziert worden – mit enormen Folgen. Eine bis heute unbekannte Zahl von als „arisch” eingestuften Kindern war ihren Eltern weggenommen und in speziellen Waisenhäusern, später in besonderen Schulen untergebracht worden, die dem Lebensborn, der SS oder anderen Organisationen unterstanden. Diese Kinder erhielten eine vollständig neue Identität und wurden deutsche Muttersprachler; häufig waren ihre Eltern in Konzentrationslagern ermordet worden. Trotz erheblichen Forschungsaufwandes ist es bis heute nicht geglückt herauszufinden, wie viele Kinder von diesem Schicksal betroffen waren, weil alle relevanten Akten kurz vor Kriegsende vernichtet worden sind. Dieser Raub von Kindern war Bestandteil eines gigantischen technokratischen Projektes, die ethnisch gemischte Bevölkerung in den eroberten Ostgebieten nach rassistischen Kriterien neu zu ordnen, und stand in einem direkten Zusammenhang mit dem Holocaust, mit Plänen zur Bevölkerungsverschiebung und mit weiteren eugenischen Methoden.

Heute gibt es zwei Möglichkeiten, die Konvention in Hinsicht auf den Raub von Kindern und auf ähnliche Maßnahmen der Bevölkerungspolitik zu interpretieren. Die erste besteht darin, die Konvention wörtlich zu lesen. Dies hätte ausgesprochen weitreichende Konsequenzen, weil in diesem Falle der Raub von Kindern bereits als Genozid interpretiert werden müsste, auch wenn niemand ermordet wird und keine Intention besteht, eine Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Historisch gesehen kam der Raub von Kindern häufig vor: Man könnte den transatlantischen Sklavenhandel erwähnen oder die Politik des frühneuzeitlichen Osmanischen Reiches, christliche Kinder zu stehlen und sie als militärische Elite der Janitscharen zu erziehen. Gegen Ende des griechischen Bürgerkrieges in den 1940er-Jahren wurden ferner mehrere zehntausend Kinder gegen den Willen ihrer Eltern in kommunistische Staaten (vor allem nach Jugoslawien und Albanien) gebracht. Eine sehr scharfe Debatte, deren Ende sich noch nicht absehen lässt, wurde von einigen australischen Historikern initiiert (Dirk Moses, Colin Tatz und andere), die sich mit der sogenannten stolen generation von Kindern der Aborigines in Australien befasst.[8] Noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden sogenannte Mischlinge („farbige” Mutter, „weißer” Vater) häufig ihren Müttern von den staatlichen Autoritäten fortgenommen und in speziellen Heimen erzogen. Liest man die Genozidkonvention wörtlich, würde die logische Konsequenz darin bestehen, diese und andere Fälle als Genozid zu bezeichnen, auch wenn niemand getötet wurde. Es steht völlig außer Frage, dass es sich hier um kriminelle Akte handelte, die internationale Dimensionen erreichten. Wenn man diese Kinder aber als Opfer von Genozid sieht, wird es schwierig, konzeptionell zwischen ihnen und den Opfern eines Vernichtungslagers wie Treblinka zu unterscheiden. Viele europäische Historiker/innen würden sich wahrscheinlich weigern, derart weitgehende Schlüsse zu ziehen.

Die unterschiedlichen Arten, die Konvention heute zu interpretieren, sind auch das Resultat sehr unterschiedlicher nationaler Traditionen. Nach ihrer Verabschiedung im Jahre 1948 geriet die Genozidkonvention zunächst in Vergessenheit bzw. wurde propagandistisch in einigen wenigen politischen Auseinandersetzungen verwendet. Genozidvorwürfe wurden etwa gegen die USA im Vietnamkrieg oder gegen Pakistan aufgrund der Massaker in Bangladesh 1971 erhoben. Seit den 1980er-Jahren wurde in den USA das Genozidproblem vor allem in der Anthropologie und Ethnologie, nicht so sehr in der Geschichtswissenschaft oder dem Völkerrecht, quasi wiederentdeckt. Ethnolog/innen und Anthropolog/innen erstellten umfangreiche Listen von vermeintlichen Genoziden in der Hoffnung, durch empirische Vergleiche „genozidale Muster” erkennen zu können. Frank Chalk beispielsweise fand mehr als 30 Verdachtsfälle in der Geschichte, und Kurt Jonassohn oder Alexander Hinton – wie viele weitere Autoren – plädierten für eine sehr weitgehende Interpretation. Einige verorteten die ersten Genozide bereits in der Antike, beginnend mit der Zerstörung von Karthago durch die Römer. Genozid lag für diese Autoren schon vor, wenn einem Naturvolk durch Entwicklungsprojekte die ökonomische Existenzgrundlage entzogen wurde.[9]

Diese Autoren verzichteten fast vollständig auf eine theoretische Debatte und benutzten auch keine ausgearbeitete Definition, sodass sie praktisch jedes größere Massaker und viele Fälle von Massenmord als Genozid klassifizierten und Begriffe wie Massenmord, große Zerstörung und Genozid als Synonyme verwendeten. Später wurde dieser Ansatz scharf kritisiert: Er ist so allgemein, dass der besondere Charakter eines Staatsverbrechens vollständig verloren geht. Die bereits diskutierte Frage bleibt bestehen: Soll man, auch wegen der besonderen quantitativen und qualitativen Dimensionen, einen klaren begrifflichen Unterschied zwischen einem beliebigen Massaker und Auschwitz machen oder nicht? Zudem – so würde ich kritisieren – geht bei diesen weiten Definitionen ein Aspekt verloren, der für Genozid im 20. Jahrhundert konstitutiv war: die ethnische bzw. rassistische Komponente – ich werde auf diesen Punkt noch zurückkommen.

In Deutschland und in gewissem Maße auch in Frankreich wurde hingegen das Feld bis zum Ende der 1990er-Jahre von Historiker/innen dominiert, die sehr enge Definitionen benutzten, weil die Vernichtung der europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg als der ultimative Fall von „wirklichem” Genozid angesehen wurde. Besonders in Deutschland stieß jeder Versuch, international vergleichende Genozidforschung zu betreiben, auf den grundsätzlichen Verdacht, die Bedeutung der Shoah herunterspielen zu wollen. Diese Haltung war einerseits das Resultat des langen und sehr schwierigen Prozesses der sogenannten Vergangenheitsbewältigung, die die deutsche Öffentlichkeit für mehrere Jahrzehnte beschäftigt hat. Andererseits gab es auch offensive Versuche revisionistischer oder nationalistischer Historiker, die den Vergleich nutzen wollten, um den Holocaust zu relativieren – der sogenannte Historikerstreit in den 1980er-Jahren ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel.[10] Als Resultat dieser innerdeutschen Debatten konnte allerdings zunächst keine vergleichende Genozidforschung entstehen, zögernde erste Ansätze gab es erst seit den späten 1990er-Jahren. Ferner stellten sich in Deutschland die terminologischen Probleme nicht, die charakteristisch für den englischen Sprachraum sind. Genozid wurde bis vor wenigen Jahren im Deutschen praktisch immer mit Völkermord übersetzt, ein Begriff, der im Englischen eher mit „final solution” wiedergegeben wird[11] – und dieses Faktum hat bereits vergleichende Studien, wie die oben erwähnten in den USA verhindert.

3. Neuere Perspektiven der Forschung

Seit dem Ende der 1990er-Jahre haben mehrere internationale Entwicklungen ganz neue Debatten um die Definition von Genozid ausgelöst. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde in einigen der neu entstandenen Staaten Geschichte zu einer Art von Rohmaterial, dem zur Bildung neuer kollektiver Identitäten nicht nur bei Historiker/innen, sondern auch bei den neuen nationalen Eliten eine erhebliche Bedeutung zukam. Geschichte wurde zu einem zentralen Bestandteil für die Selbstidentifizierung der neuen Nationalstaaten, mit dem auch dem (vermeintlichen) russischen Imperialismus eine Absage erteilt werden sollte. Häufig spielte hierbei das kollektive Leiden in der Vergangenheit eine zentrale Rolle. Besonders in der Ukraine übt der Holodomor (Hungerkatastrophe) diese Funktion aus. Die meisten ukrainischen Historiker/innen gehen davon aus, dass die große Hungerkatastrophe von 1932/33, die mindestens drei Millionen, wahrscheinlich aber viel mehr Tote gefordert hat, als Genozid zu klassifizieren ist.[12] Kein westlicher Historiker bestreitet ernsthaft diese große Zahl von Opfern, allerdings wird hervorgehoben, dass bis heute kein Dokument gefunden worden sei, das die These einer genozidalen Intention der sowjetischen Führung belegt.

Stalin hatte seit 1929 einen Krieg sowohl gegen die Dörfer begonnen, die kaum von Parteiorganisationen kontrolliert werden konnten, als auch das starke ukrainische Nationalbewusstsein bekämpft, das sich sogar in der ukrainischen Parteispitze wiederfand. Ferner wurde die Kollektivierung auf dem Lande von dem Versuch begleitet, eine eigenständige Schwerindustrie um buchstäblich jeden Preis so schnell wie möglich aufzubauen. Stalin war die Zahl der Opfer gleichgültig, die die utopischen Vorgaben des ersten Fünfjahresplanes forderten, der übereilt zur Modernisierung des Landes in Kraft gesetzt worden war. Gegen die Genozidthese spricht auch, dass die Aspekte von Ethnie und „Rasse” während der Hungerjahre vollständig fehlten. Nicht nur die Ukraine, sondern auch mehrere asiatische Republiken der Sowjetunion wurden durch den Hunger schwer getroffen. Der Terror gegen die ukrainischen Bauern ging von Moskau aus, aber ukrainische Truppen riegelten das Land ab, um die Bauern an der Flucht zu hindern und Aufstände mit extremer Brutalität niederzuschlagen, und ukrainische Parteikader organisierten die lokalen und regionalen Maßnahmen. Der Holodomor war eines der schlimmsten stalinistischen Verbrechen, aber es ist zweifelhaft, ob die Genozid-Terminologie wirklich angemessen ist, um die Vorgänge zu erklären.

Seit dem Ende der 1990er-Jahre entstand nicht nur bei Historiker/innen, sondern auch in vielen weiteren Disziplinen aus den genannten Gründen eine wachsende Unzufriedenheit mit der Genozidkonvention der Vereinten Nationen. Offensichtlich war nicht jedes grauenhafte Massaker Teil eines Genozids, und die politischen Verbrechen im stalinistischen Russland oder in Maos China wurden durch das Konzept nicht erfasst. Für einige Autor/innen ist die Genozid-Terminologie zu eng, um brutale Formen von Gewalt und Massenmord zu erfassen, für andere geht sie viel zu weit. Als Resultat dieser definitorischen Auseinandersetzungen ist eine Inflation weiterer Begrifflichkeiten entstanden. Neben dem Begriff Genozid finden sich Termini wie „genozidales Massaker”, „Ethnozid”, „Politizid”, „Demozid”, „Feminizid”, „Ökozid”, „Ökonomizid”, „Linguizid” und weitere mehr. Diese neuen Begriffe – ob sie nun sinnvoll sind oder nicht – sind ein sicherer Indikator dafür, dass – linguistisch gesprochen – die Extension eines älteren Begriffes nicht mehr funktioniert. Ferner ist der Begriff Genozid in der Öffentlichkeit häufig für eine große Zahl unterschiedlicher Fälle verwendet worden, die kaum noch etwas mit extremen Fällen von Massenmord zu tun haben, manchmal nicht einmal mehr mit Massengewalt. Um nur einige wenige Beispiele zu geben: Genozidverdacht ist geäußert worden bei Drogenmissbrauch, Methadonprogrammen, Geburtenkontrolle, medizinischer Behandlung fundamentalistischer Katholiken, der Schließung von Synagogen in der Sowjetunion oder bei der Abtreibung von Kindern in den USA. In den Worten von Helen Fein: „If this is awful it must be genocide.”[13] Da der Begriff Genozid eine sehr starke moralische Verurteilung mit sich bringt, die auch eine erhebliche Wirkung in der Öffentlichkeit der westlichen Welt entfaltet, hat es deshalb häufig Anläufe gegeben, diesen Terminus politisch zu instrumentalisieren. Auf die Fachwelt haben diese Versuche bisher aber keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss gehabt.

Aufgrund dieser wachsenden begrifflichen Konfusion argumentieren einige Historiker/innen, dass nur eine strenge und enge Definition Sinn macht, denn Genozid sei ein relativ seltenes Staatsverbrechen, das erst im 20. Jahrhundert auftrete. Die folgenden Punkte sind zentral für eine klare Definition und könnten einen Basiskonsens zwischen Vertreter/innen verschiedener Disziplinen herstellen.

- Der wichtigste Punkt ist die Intention. In der Vergangenheit sind häufiger Völker ausgestorben oder ausgerottet worden, wie beispielsweise die indigenen Ureinwohner in der Karibik. Aber die frühneuzeitlichen Spanier hatten niemals vor, alle Kariben zu ermorden. Trotz brutaler Behandlung, Grausamkeit und Sklaverei finden sich auch zahlreiche Fälle, in denen die Indianer als wertvolle Verbündete der Spanier auftraten. Die meisten Indianer starben an Krankheiten wie Pocken oder Masern, die eigentlichen Killer waren Mikroben, die zuvor in der Karibik unbekannt gewesen waren. Entscheidend für die Definition von Genozid ist nicht die Zahl der Opfer, die theoretisch sogar relativ klein gewesen sein konnte, und auch nicht die Brutalität der Massaker, sondern die Intention der Täter. Mit den berühmten Worten von Hannah Arendt im Schlusswort zu „Eichmann in Jerusalem” sollte die Ausgangsfrage lauten: „Hat die jeweilige Regierung oder das Regime beabsichtigt, eine große und selbst definierte Gruppe von Menschen ohne Ausnahme und ohne die Möglichkeit einer Kapitulation vollständig auszurotten, weil sie nicht das Gesicht der Erde mit ihnen teilen wollte?”[14] Genozid ohne genozidale Intention sollte per Definition ausgeschlossen werden.

- Das Ziel der Täter besteht darin, eine selbst definierte religiöse, ethnische oder nationale Gruppe ohne Ausnahme auszulöschen. Bei dieser Definition sind die Begriffe von Genozid und Endlösung bzw. final solution identisch. Fälle wie Hiroshima oder der Bombenangriff auf Dresden, die gelegentlich als Genozid klassifiziert worden sind, werden damit automatisch mit guten Gründen ausgeschlossen. Man kann selbstverständlich die Frage stellen, ob diese Angriffe militärisch notwendig waren, oder ob es möglich ist, sie moralisch vor dem jeweiligen zeitgenössischen Kenntnisstand zu rechtfertigen. Allerdings waren sie Bestandteil eines totalen Krieges. Zu keinem Zeitpunkt dachten die Amerikaner oder Engländer daran, alle Japaner oder Deutschen auszurotten. Das Gegenteil ist der Fall: Hätten Deutschland oder Japan eher kapituliert, hätten diese Angriffe niemals stattgefunden.

- Genozid ist ein Verbrechen, das von einem Staat begangen wird. Theoretisch ist es zwar vorstellbar, dass machtvolle kriminelle Gruppen oder mafiaähnlich organisierte Organisationen Massenmord im großen Stil anzetteln. Allerdings haben bis heute nur Staaten die notwendigen Mittel und die Macht, um genozidale Massaker anzuzetteln. Die Zahl der eigentlichen Täter, die eine „Endlösung” planen und in die Tat umsetzen, kann zwar klein sein, und auch in Vernichtungslagern oder Todeszentren waren häufig nur einige hundert Männer notwendig, um die Morde durchzuführen. Aber nur ein Staat verfügt über die notwendige Infrastruktur, um die komplizierten Tötungsprozesse zu organisieren. Hinter den (paramilitärischen) Truppen ist eine große Bürokratie notwendig, um die Opfer zu klassifizieren und zu selektieren, hinzu kommen die notwendigen Transportkapazitäten, die aufwendig organisiert werden müssen.

- Eine Abgrenzung zwischen den Begriffen „Genozid” und „ethnische Säuberungen” ist sinnvoll. Ethnische Definitionen von Menschengruppen und Vorstellungen, diese vertreiben zu müssen, sind eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für Völkermord. Der Begriff ethnische Säuberungen oder ethnic cleansing ist erst im Jahre 1992 als Folge der Kriege im ehemaligen Jugoslawien zum Bestandteil der westlichen Sprachen geworden. Vertreibungen unerwünschter Bevölkerungsgruppen hat es in der Geschichte immer gegeben, aber erst die Vorstellungen, dass Bevölkerungen nach ethnischen Kriterien klassifiziert werden könnten oder müssten, hatte im multi-ethnischen Europa seit Beginn des 20. Jahrhunderts desaströse Konsequenzen. Diese Säuberungen konnten allerdings ganz unterschiedliche Formen annehmen: beginnend bei relativ friedlichen bürokratischen Methoden bis hin zu unbegrenztem Massenmord.

- Einerseits führt Rassismus selbst in extremen Formen keineswegs automatisch zur Entwicklung mörderischer Ideologien oder zu genozidalen Phantasien, andererseits scheint aber Rassismus eine notwendige Vorbedingung für Entwicklungen hin zum Völkermord zu sein. Die Motive aller genozidalen Regime wurzelten stets tief in modernen rassistischen Vorstellungen, die durch sozialdarwinistische Stereotypen vom Aufstieg und Niedergang ganzer Völker ergänzt wurden. Völkermord ist die letzte Option des verhinderten ethnischen Säuberers, der seine ideologisch motivierte Idee, eine Menschengruppe unbedingt loswerden zu müssen, auf andere Weise nicht umsetzen kann.

Im Rahmen dieses Artikels ist es nicht möglich, alle Pro- und Contra-Argumente für jeden Fall, in dem Genozidverdacht geäußert worden ist, im Einzelnen zu diskutieren. Dies ist in der Literatur häufig geschehen, und eine große Zahl von Kontroversen besteht fort. Verwendet man eine enge Definition von Genozid, trifft der Begriff auf die folgenden historischen Fälle zu: die jungtürkischen Morde an den Armeniern im Ersten Weltkrieg 1915-1916 bzw. 1921, die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegenüber den Juden seit 1941, die Vernichtung der sogenannten Zigeuner und die nur ansatzweise in die Tat umgesetzte Vernichtung einiger der slawischen Nationen. Hinzu kommt der Fall Ruanda aus dem Jahre 1994. Neben diesen Fällen von zweifelsfreiem Genozid gibt es mehrere Grenzfälle, die – abhängig von der gewählten Definition – Völkermord waren. Hierzu gehört der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Herero in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika im Jahre 1904, die Massensäuberungen und bewusst herbeigeführten Hungerkatastrophen in der Stalinzeit und im China Maos sowie die killing fields der Khmer Rouge in Kambodscha in den 1970er-Jahren.[15] Zweifellos fanden und finden derzeit sowohl in Darfur im Sudan als auch im Kongo Massaker und Massenmorde statt, die unbedingt gestoppt werden müssen. Aber das Material ist derzeit noch zu spärlich, um zu abschließenden, historisch gesicherten Bewertungen über Motive und Intentionen zu kommen.

Derzeit befindet sich die Genozid-Forschung im Fluss. Feststellbar ist, dass weiterhin die eher kontinental geprägte, sehr enge und die eher angelsächsisch geprägte, sehr weite Definition mehr oder weniger unverbunden nebeneinander bestehen. Ferner gibt es starke Bemühungen, die Klassifizierung einiger bestimmter Fälle als Genozid festzuschreiben. Dies gilt beispielsweise für die Kolonialkriege in Deutsch-Südwestafrika.[16] In einigen anderen Fällen sind aktuelle tagespolitische Interessen kaum von wissenschaftlichen Kontroversen zu trennen, wie die Debatten um den Genozid an den Armeniern oder um den Holodomor zeigen.

Darüber hinaus vertreten einige Autor/innen die Meinung, dass die Diskussionen um die Genozid-Terminologie an eine natürliche Grenze gelangt und wenig hilfreich sind, um bestimmte Formen von Massengewalt zu verstehen. Kritisiert worden ist beispielsweise, dass der Ausgangspunkt des Völkerrechtes mit seinen politisch geprägten Kompromissen begrifflich letztlich unzureichend ist, um eine vergleichende historische Perspektive herzustellen. Hitzige und moralisch hochgradig aufgeladene Diskussionen um die Frage, ob ein bestimmter Fall Genozid gewesen sei, haben verschiedentlich die historische Forschung eher behindert als vorangetrieben. In einem vielversprechenden Ansatz umgeht Jacques Sémelin deshalb bewusst die Definitionsprobleme und untersucht stattdessen das Phänomen des Massakers selbst sowie die Komplexität von unfassbaren Situationen der Gewalteskalation, die sich monokausalen theoretischen Erklärungen entziehen.[17] Dieser sowohl vergleichende als auch interdisziplinäre Ansatz verspricht auch in Zukunft neue und innovative Ergebnisse hervorzubringen.

Vielversprechend für die Forschungen zur Neueren Geschichte und zur Zeitgeschichte sind ferner Ansätze, die sich – ebenfalls unter Vermeidung der Genozid-Diskussion – mit dem Phänomen der ethnischen Gewalt im 19. und 20. Jahrhundert befassen. Indizien deuten darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen Prozessen der Demokratisierung und Staatsbildung sowie der Entstehung ethnischer Gewalt bestehen könnte.[18] Wie sich dieser Zusammenhang aber international vergleichend darstellt, wo sich Berührungspunkte zur Nationalismusforschung ergeben könnten und in welcher Weise sich einzelne Forschungsergebnisse generalisieren lassen, ist derzeit noch offen. Ferner ist gelegentlich kritisiert worden, dass Genozidforschung bisher fast ausschließlich Täterforschung gewesen sei, während die Opferperspektive zu kurz komme. Auch dieser Umstand ergab sich aus der Tatsache, dass in der Vergangenheit nicht so sehr die historische, sondern eher die juristische Perspektive den Ausgangspunkt bildete, die eben primär an den Tätern bzw. an deren Aburteilung interessiert war.

Seit den 1990er-Jahren ist zumindest in der westlichen Welt die politische Bereitschaft gestiegen, gegen Genozid und Massenmorde vorzugehen. Die Ad-hoc-Tribunale, die für die juristische Bewältigung des Genozids in Ruanda und für die Massenmorde während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien gegründet wurden, stellen einen ersten Schritt dar, diese Form von Gewalt einzudämmen. Jean Kambanda, der wegen des Völkermordes in Ruanda zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, ist das erste Staatsoberhaupt, das persönlich von der Staatengemeinschaft zur Verantwortung gezogen wurde.

Abschließend soll ein populäres Missverständnis ausgeräumt werden. Die Frage, ob ein bestimmter Fall als Genozid bezeichnet wird oder ob diese Benennung aus historischer Perspektive nicht sinnvoll ist, beinhaltet keine moralische Normenhierarchie. Der Terminus Genozid wird zwar in der Öffentlichkeit als das schlimmste aller denkbaren Verbrechen angesehen, es bedeutet aber weder eine Herabstufung der Opfer noch eine Verharmlosung der Täter, wenn sich herausstellt, dass die Anwendung der Genozid-Terminologie in einem bestimmten Fall nicht sinnvoll ist. Staatlicher Massenmord ist – unabhängig von der Begrifflichkeit und den Motiven – immer ein Verbrechen gegen die Menschheit (crimes against humanity).

Anmerkungen

- ↑ Vgl. Taner Akcam, Armenien und der Völkermord. Die Istanbuler Prozesse und die türkische Nationalbewegung, Hamburg 2004, S. 78; Yves Ternon, Der verbrecherische Staat. Völkermord im 20. Jahrhundert, Hamburg 1996, S. 23.

- ↑ Zum gesamten Komplex: vgl. Akcam, Armenien und der Völkermord, S. 104-108; Rolf Hosfeld, Operation Nemesis. Die Türkei, Deutschland und der Völkermord an den Armeniern, Köln 2005; Tessa Hofmann (Hrsg.), Der Völkermord an den Armeniern vor Gericht. Der Prozeß Talaat Pascha, Göttingen 3. Auflage 1980.

- ↑ Vgl. George J. Andreopoulos, Introduction. The Calculus of Genocide, in: ders. (Hrsg.), Genocide. Conceptual and Historical Dimensions, Philadelphia 1994 S. 1-28, hier S. 1; Martin Gilbert, Twentieth-Century Genocides, in: Jay Winter (Hrsg.), America and the Armenian Genocide of 1915, Cambridge 2003, S. 9-36, hier S. 22.

- ↑ Vgl. Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, Washington 1944; zur Genese der Konvention besonders: William A. Schabas, Genozid im Völkerrecht, Hamburg 2003.

- ↑ Vgl. Boris Barth, Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte, Theorien, Kontroversen, München 2006, S. 25ff.

- ↑ Vgl. Helen Fein, Definition and Discontent. Labelling, Detecting, and Explaining Genocide in the Twentieth Century, in: Stig Förster/Gerhard Hirschfeld (Hrsg.), Genozid in der modernen Geschichte, Münster 1999, S. 11-21, hier S. 13f.

- ↑ Vgl. Barbara Harff, Recognizing Genocides and Politicides, in: Helen Fein (Hrsg.), Genocide Watch, Yale 1992, S. 27-41.

- ↑ Colin Tatz, With Intent to Destroy. Reflecting on Genocide, London 2003, S. 69; A. Dirk Moses, Genocide and Settler Society. Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History, New York 2005; ders., Conceptual Blockages and Definitional Dilemmas in the ‘Racial Century’. Genocides of Indigenous Peoples and the Holocaust, in: Patterns of Prejudice 36 (2002), S. 7-36.

- ↑ Vgl. zu diesem Ansatz: Frank Chalk, Redefining Genocide, in: Andreopoulos (Hrsg.), Genocide, S. 47-63; Kurt Jonassohn/Frank Chalk, A Typology of Genocide and some Implications for the Human Rights Agenda, in: Isidor Wallimann/Michael N. Dobkowski (Hrsg.), Genocide and the Modern Age. Etiology and Case Studies of Mass Death, New York 1987, S. 3-20; Alexander Laban Hinton (Hrsg.), Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide, Berkeley 2002.

- ↑ Vgl. zum Historikerstreit: „Historikerstreit“. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München 1987.

- ↑ Vgl. Benjamin A. Valentino, Final Solutions. Mass Killing and Genocide in the 20th Century, Ithaca 2004.

- ↑ Zum Holodomor und zu den stalinistischen Verbrechen vgl. die Aufsätze in dem Themenheft der Zeitschrift Osteuropa 54 (2004); ferner: Rudolph J. Rummel, Lethal Politics. Soviet Genocide and Mass Murder since 1917, New Brunswick 1996; James E. Mace, Communism and the Dilemmas of National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine, 1918-1933, Cambridge, Mass. 1983; Jörg Baberowski, Der Rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus, München 2003; Norman Naimark, Stalin und der Genozid, Frankfurt/M. 2010.

- ↑ Vgl. Helen Fein, Genocide, Terror, Life Integrity, and War Crimes. The Case for Discrimination, in: Andreopoulos (Hrsg.), Genocide, S. 95-107, hier S. 95.

- ↑ Vgl. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München 1991, S. 328f.

- ↑ Zu den stalinistischen Verbrechen vgl. Anm. 12.

- ↑ Vgl. Jürgen Zimmerer, Deutsche Herrschaft über Afrikaner. Staatlicher Machtanspruch und Wirklichkeit im kolonialen Namibia, Münster 2001; ders. (Hrsg.), Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Der Kolonialkrieg (1904-1908) in Namibia und seine Folgen, Berlin 2003.

- ↑ Vgl. Jacques Sémelin, Säubern und Vernichten. Die politische Dimension von Massakern und Völkermorden, Hamburg 2007.

↑ Vgl. etwa Jack Snyder, From Voting to Violence. Democratization and Nationalist Conflict, New York 2000; Michael Mann, The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing, Cambridge 2005.

Jan-Holger Kirsch, Tatjana Tönsmeyer, Michael Wildt (Hrsg.), Debatte: NS-Forschung und Genozidforschung, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History. Bd. 5, Nr. 3, 2008 (online).

Copyright © 2011 - Lizenz:

Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V. und Autor:in, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist zum Download und zur Vervielfältigung für nicht-kommerzielle Zwecke freigegeben. Es darf jedoch nur erneut veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der o.g. Rechteinhaber vorliegt. Dies betrifft auch die Übersetzungsrechte. Bitte kontaktieren Sie: redaktion@docupedia.de.