Publikationsserver des Leibniz-Zentrums für

Zeithistorische Forschung Potsdam

e.V.

Archiv-Version

Social engineering

Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 04.10.2017 https://docupedia.de//zg/Etzemueller_social_engineering_v2_de_2017

DOI: https://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.2.1112.v2

Seit geraumer Zeit macht ein neuer Begriff für Menschenführung von sich reden: Nudging. Es handelt sich um eine Technik, die als „libertärer Paternalismus” bezeichnet wird. Libertär, weil „Entscheidungsarchitekturen” entworfen werden sollen, die die Wahlfreiheit der Menschen wahren; Paternalismus, weil es legitim erscheint, Menschen so zu beeinflussen, dass sie selbst ihre Lebensumstände verbessern. Statt ihr Leben durch Verbote und Gebote zu regeln, sollen die Menschen einsehen, was zu ihrem Besten ist. Die freie Wahl, sich für das „Richtige” zu entscheiden, wird durch Experten vorbereitet, die empirisch erarbeiten, was ein „vernünftiges”, dem Individuum und „Gemeinwohl” dienendes Verhalten ist. Menschen sollen durch Informationen und mit Hilfe kleiner Tricks dazu gebracht werden, Entscheidungen zu vermeiden, „die sie nicht treffen würden, wenn sie richtig […] informiert wären”.[1] Zu diesen Hilfsmitteln zählen „Defaults”, die auf Trägheit setzen (z.B. die Voreinstellung des Druckers auf beidseitigen Druck, um Papier zu sparen), der Hinweis auf das soziale Umfeld („97 Prozent [der Berufsgruppe des Adressaten] zahlen pünktlich ihre Steuern”), die Vereinfachung von Informationen oder grafische Elemente (Fußspuren auf dem Weg leiten zur Mülltrennungsanlage). Entscheidend ist, dass Nudges ohne weiteres ignoriert werden können. Das Obst in der Kantine auf Augenhöhe, die Süßwaren an abseitiger Stelle, das ist ein legitimer Nudge. Süßwaren aus dem Sortiment zu nehmen, ist dagegen eine illegitime Manipulation, weil man nicht mehr wählen kann.

Nudges gelten in der einschlägigen Literatur als „per Definition immer transparent”, weil sie offen zu beeinflussen und nicht versteckt zu manipulieren versuchen. Deshalb auch solle der Begriff im Unterschied zum Marketing – so betonen die Ökonominnen Lucia Reisch und Julia Sandrini – „der (nicht-kommerziellen) Förderung von Wohlfahrtszielen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene vorbehalten sein”.[2] Dem Verdacht, beim Nudging könnte es sich tatsächlich um eine besonders geschmeidige Form der Machtausübung handeln, die sich einfach Friktionen und Kosten erspart, welche durch Verbote hervorgerufen werden, wird mit dem Verweis auf die Orientierung am „Gemeinwohl” begegnet. Wer sich durch Nudges beeinflussen lässt, handelt nicht allein im eigenen, sondern angeblich zugleich im Interesse aller. Eigenwillige oder egoistische Entscheidungen eines Individuums werden akzeptiert – können jedoch per se nie „richtig” sein und sollten deshalb korrigiert werden.[3] Es scheint sich um eine humanistische Sozialtechnologie zu handeln, die den Menschen und dessen Bedürfnisse zum Maßstab nimmt und sich an Zielen ausrichtet, denen vermutlich weite Teile der Bevölkerung grundsätzlich zustimmen können: Gesundheit, Umweltschutz, Steuergerechtigkeit usw.

Social engineering: Nudging plus „Gemeinschaft”

Diese Technologie ist freilich wesentlich älter. Sie findet sich in dem, was ich social engineering nennen möchte, ohne dass dieser Begriff historisch zunächst ein Monopol beanspruchen konnte. Vielmehr war früher von „Sozialtechnik” (1881) die Rede, von „Social Control” (1890), „Soziomechanik” (1905), „Human Efficieny” (1911), „Vitaltechnik” (1926), „Social Planning” (1932), „Political Science Engineering” (1937), „Anthropological Engineering” (1942), „Psycho-Politik” (1947), „Ergonomics” (1949), „Sozialer Kybernetik” (1965) oder „Soziotechnologischer Systemgestaltung” (1973).[4] Mittlerweile dürfte social engineering (zuerst 1891) die vergleichsweise größte Popularität gewonnen haben, auch wenn der Begriff zumeist unbestimmt verwendet wurde und wird. So lässt er sich als „zielgruppengerechte Ansprache” übersetzen oder für die Bezeichnung einer idealen Beziehung zwischen Kapital und Arbeit nutzen.[5]

Manchmal dient Karl Popper als Referenz, der zwischen einem „piecemeal social engineering” und einem „utopian social engineering” unterschied. Letzteres sei gefährlich, weil es einen dogmatisch zu befolgenden Plan zur Erlangung eines ideologisch fixierten Ziels entwerfe und sich zu radikalisieren drohe. Ersteres sei rational, weil es mit Hilfe von Planung reflektiere und schrittweise gesellschaftliche Missstände abstellen wolle, immer bereit, sich veränderten Gegebenheiten anzupassen.[6] Diese Unterscheidung hat ihren Niederschlag in wenig sinnvollen Versuchen gefunden, ahistorisch ein „sauberes” gegen ein „dunkles” social engineering abgrenzen zu wollen.[7] Ersteres finde in Demokratien Anwendung, letzteres in totalitären Systemen. Nur wenige Autor/innen haben sich konzeptionell um den Begriff bemüht, besonders die schwedische Historikerin Yvonne Hirdman ist hier zu nennen.[8] In die Geschichtswissenschaft scheint er zur Zeit verstärkt Eingang zu finden, doch droht ihm womöglich bereits jetzt das Schicksal von Leidensgenossen wie „Diskurs”, „Denkstil” oder „Eigensinn”: Er wird – manchmal nur im Titel – geführt, ohne analytisch eine Rolle zu spielen.[9]

Im Gegensatz zum Nudging sollte der Begriff des social engineering für eine spezifische Epoche reserviert werden, nämlich für die industrielle Moderne im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Für diese Zeit lässt sich eine spezifische Form der „Regierung” (Michel Foucault) ausmachen, die man zwischen einem liberalen laissez faire und autoritären und totalitären Systemen verorten kann.[10] Dieses Regime gab es noch nicht im frühen 19. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg verlor es rapide an Überzeugungskraft. Seine Hochzeit wird man in der „klassischen Moderne” von etwa 1880 bis 1946 verorten können. Es handelte sich dabei um einen transnationalen, Disziplinen übergreifenden Versuch, gegen die vermeintlich zersetzenden Kräfte der industriellen Moderne mit künstlichen Mitteln eine verlorene natürliche Ordnung der Gesellschaft wieder zu erschaffen, indem man eine, alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringende, vernünftige soziale Ordnung entwarf. Diese Ordnung sollte in der Regel auf einer Mesoebene geschaffen werden: also weder durch spektakuläre Großprojekte noch durch den Zugriff auf einzelne Individuen. Insbesondere sollten sozialökologische Umwelten gestaltet werden, um durch das Habitat Menschengruppen zu veranlassen, ihre sozialen Beziehungen in Form einer „Gemeinschaft” zu rekonfigurieren. Während das Nudging auf das Sozialverhalten von Kollektiven zielt, war es dem social engineering um die Sozialordnung zu tun, die weder als starres Ständestaatsmodell, autoritäre Diktatur noch als pluralistische Selbstorganisation verstanden wurde, sondern als vermeintlich der Natur homologe „organische” Ordnung.

Das Problem ist, dass der Begriff social engineering keine reale Entität bezeichnet, sondern eine Formation, die sowohl diskursiv konstituiert ist als sich auch in der Praxis von Experten ausdrückt. Deshalb ist der Begriff nicht präzise definierbar, sondern dient hier als Markierung für eine chamäleonartige Gestalt, die gleichwohl von anderen Perspektiven abgrenz- und beschreibbar ist.[11] Er muss durch eingehende empirische Untersuchungen konkretisiert werden.

Präzisierung des Begriffs

Auch wenn „das” social engineering nur in einer spezifischen Phase der neueren Geschichte seine Wirkmächtigkeit entfaltete, so reichen seine Vorläufer bis ins späte 19. Jahrhundert zurück, als die Industrialisierung erhebliche Veränderungen und Verwerfungen der sozialen und politischen Beziehungen mit sich brachte, die entstehenden Natur- und Ingenieurswissenschaften aber eine technokratische Antwort auf diese Herausforderungen zu erlauben schienen. Das social engineering sollte man als einen Versuch neben anderen begreifen, die Folgen der „ambivalenten Moderne” (Zygmunt Bauman) zu bewältigen, in diesem Fall durch die Restabilisierung der sozialen Beziehungen in Form einer Gemeinschaft, um die vermeintlich drohende Desintegration der Gesellschaft abzuwenden. Besonders nach dem Ersten Weltkrieg wurden diese sozialen Probleme wohl überall in der westlichen Welt als ähnlich drängend wahrgenommen, zugleich hatte der Krieg als Laboratorium für Modelle der technokratischen Steuerung ganzer Gesellschaften gedient. Weltanschauung und technokratisches Denken waren im social engineering demnach eng verflochten. Technische Lösungen zielten stets auf eine spezifische Neuordnung der sozialen Beziehungen.

In den 1960er Jahren verlor die weltanschauliche Grundlage des social engineering rapide an Überzeugungskraft. Hauptgrund hierfür dürfte die Entstehung der modernen westlichen Konsum- und Wegwerfgesellschaft gewesen sein. Trotz heftiger Konflikte in den 1950er bis 1970er Jahren um „abweichende” Lebensstile machten die weitaus meisten Menschen die handgreifliche Erfahrung, dass die zunehmende Pluralisierung der Gesellschaft nicht mit sozialer Desintegration einherging. Im Einklang mit der „Wertewandelsgesellschaft” der 1970er Jahre setzten junge Experten zudem auf eine „Emanzipation” von Individuen. In der Wissenschaft gewannen kybernetisch-systemtheoretische Beschreibungsmodelle an Gewicht, die Ordnung und Dynamik in ein anderes Verhältnis setzten; die Probleme der „Dritten Welt” wiederum erforderten neuartige, global gedachte Lösungsstrategien. Die Angst vor einer drohenden Desintegration verlor an Plausibilität, und die Sehnsucht nach organisch-kollektiven Gemeinschaften war für „emanzipierte” Individuen nicht mehr attraktiv. Die sozialen Beziehungen wurden mit anderen Konzepten rekonfiguriert. Reflektierende, aufgeklärte Individuen sollten sich kraft ihrer Vernunft und ihrem Verantwortungsgefühl zusammenschließen, um gemeinsam die Gesellschaft zu reformieren oder gar das „Raumschiff Erde” zu retten. Geblieben ist jedoch der Wille, auch „emanzipierte” Menschen auf ein bestimmtes Verhalten zu konditionieren.[12] Sollten sie sich zuvor unter dem Regime des social engineering zu „organischen Gemeinschaften” zusammenfinden, so sollen sie sich heute durch Nudges in Richtung „Vernunft” stupsen lassen.

Doch auch innerhalb seiner Hochphase ist nicht jeder technokratische oder ordnungspolitische Ansatz als social engineering zu bezeichnen. Social engineering war mehr als Infrastrukturplanung, Fordismus, die verbreitete Sehnsucht nach sozialer Ordnung, die Verwissenschaftlichung des Sozialen oder der allgemeine Glaube an die Segnungen der Technik.[13] All das zeichnete das social engineering auch aus. Es ist jedoch sinnvoll, den Begriff für ein Ensemble von Elementen zu verwenden, die für sich genommen in ganz unterschiedlichen Kontexten auftauchen konnten, die aber in ihrer Kombination ein spezifisches Dispositiv bildeten: Die Verbindung aus (sozial-)technologischen Lösungen, einer spezifischen Vorstellung von der sozialen Ordnung sowie einem dezidierten Gestaltungsimperativ.

Folgende Elemente sind zu nennen:[14]

1. Die Akteure des social engineering waren Experten. Die neuartige gesellschaftliche Dynamik des 19. Jahrhunderts erforderte Spezialisten, die ausgebildet waren, Prozesse und systemische Zusammenhänge zu erkennen, diese in die Form eines Problems zu transformieren und dann rationale Lösungswege in die Zukunft hinein zu entwerfen. Solche Experten gelangten um die Jahrhundertwende zu immer größerem gesellschaftspolitischen Einfluss, weil sie nicht nur Probleme lösten, sondern die Organisation der Gesellschaft deuteten.

2. Diese Deutung nahm eine besondere Form an. Ferdinand Tönnies hat die Dichotomie von organischer, integrierter, harmonischer Gemeinschaft und atomisierter, mechanistischer Gesellschaft pointiert. Diese Unterscheidung ist auch für die Experten des social engineering paradigmatisch geworden. Für sie verwandelte die Moderne die Gemeinschaft zunehmend in eine Gesellschaft, die in ihre Einzelteile zu zerfallen drohte. Der Natur gemäß dagegen schienen „organische” Gemeinschaften, die, paradoxerweise, mit den technischen Mitteln der Moderne gegen eben diese Moderne künstlich wieder herzustellen waren. Deshalb auch konnte sich das social engineering parallel zur Biologisierung des gesellschaftspolitischen Denkens (unterschiedlich stark) radikalisieren, weil es galt, vermeintlich „krankes” Gewebe aus dem Organismus herauszuschneiden, um den „Volkskörper” von den negativen Einflüssen der Moderne „heilen” zu können.

3. Die Gegenwart wurde auf eine bestimmte Weise wahrgenommen, nämlich als Krise, die sich in die Zukunft hinein dramatisch verschärfen werde. Allerdings begriffen Sozialingenieure die Krise – und das unterschied sie von bloßen Kulturpessimisten – immer als „Krisis”, als Punkt der fälligen Entscheidung. Der Weg in die errechnete Zukunft war offen, er konnte nach oben oder abwärts führen, je nachdem, wie man sich entschied.

4. Nichthandeln war für Experten deshalb keine Option. Die drohende Destruktion erzwang eine Handlung. Daraus konnten Experten die Pflicht zur Intervention ableiten. Sie waren auf Grund ihrer Prognosen geradezu gezwungen, Lösungswege zu entwerfen und sie den entscheidenden gesellschaftspolitischen Institutionen zu implementieren. Aus dieser Selbstermächtigung heraus versuchten sie, in die Gesellschaftspolitik der jeweiligen Regierungen einzugreifen. Das wurde ihnen grundsätzlich dadurch erleichtert, dass die Politik Daten und Handlungskonzepte benötigte, um die extensiven sozialgestalterischen Visionen der 1920er und 1930er Jahre umsetzen zu können. In Deutschland eröffnete die Symbiose von Politik und Wissenschaft den Experten nach 1933 zudem Handlungsmöglichkeiten, die ihnen in demokratischen Regimen verwehrt blieben.

5. Wichtig war der empirische Habitus. Nicht ideologische Setzungen oder metaphysische Annahmen galten Sozialingenieuren als Legitimationsbasis für die Ordnung der Gesellschaft. Das bedeutete, dass sie akribisch die Wirklichkeit danach absuchten, was die Natur vermeintlich an „vernünftigen” Ordnungsmodellen bereithielt. Diese durch die industrielle Massengesellschaft und die liberalistische Weltanschauung angeblich verschütteten Keime organischer Gemeinschaften sollten freigelegt und gestärkt werden. Dass Sozialingenieure sich strikt realitätsbezogen, antimetaphysisch und antiideologisch gaben, war ihr blinder Fleck, der sich ihnen nicht einmal 1945 aufhellte. Sie waren der Meinung, dass sie der Natur durch eine Handreichung zu ihrem Recht verhalfen.

6. Sozialingenieure verordneten nicht, sie setzten auf Lernprozesse. In aufwändigen Untersuchungen erhoben sie die materiellen und geistigen Bedürfnisse der Menschen und überführten sie in Normalverteilungskurven, die zur Grundlage der Interventionen gemacht wurden. „Normal” war dabei nicht die statistische Mehrheit, sondern das, was angeblich der Natur entsprach. Diese „Normalität” wiederum wurde nicht als starre Norm begriffen, sondern als eine flexible Zone möglicher Verhaltensweisen. Problematisch waren Menschen, die sich außerhalb dieser Zone ansiedelten. Sie mussten durch Experten gelehrt werden, sich selbst so zu konditionieren, dass sie sich „normal” verhielten. Grundsätzlich schrieben Sozialingenieure deshalb nicht Gesetze und Disziplinarordnungen, sondern Ratgeber. Sie setzten auf die Macht der Einsicht in die Vernunft und deren Training in Ausstellungen, durch Bildbände, in Diskussionszirkeln, durch Kontrollbesuche oder durch das Erleben bereits erfolgreich realisierter Projekte; also durch die Macht der Anschauung und der Überzeugung. Wenn in einer winzigen, differenzierten Wohnung jeder Handgriff sitzen konnte und musste, schrieb sich „modernes” rationales, effizientes Verhalten buchstäblich in die Körper der Menschen, in ihren Habitus ein. Es gab kein Verbot, sondern es wurden Möglichkeiten abgeschnitten bzw. Verhaltensweisen nahegelegt. So sollten die Individuen ganz zwanglos die Grenzen der „Normalität” gegen die Risikozonen verteidigen. Diese Grenze wurde freilich beständig verschoben. Dynamik und Kontingenz sollten nicht stillgestellt, sondern kontrolliert gesteuert werden, um sie auf diese Weise beherrschen zu können.

7. Zygmunt Bauman hat den Begriff der „ambivalenten Moderne” geprägt. Weil die Welt mit der Industrialisierung vieldeutig geworden sei, sei klassifiziert und geordnet worden, um der Welt wieder eine Struktur zu geben und „Ambivalenz auszulöschen: eine Anstrengung genau zu definieren – und alles zu unterdrücken oder zu eliminieren, was nicht genau definiert werden konnte oder wollte”.[15] Der Staat wurde zum „Gärtner”, der „die Bevölkerung [unterteilte] in nützliche Pflanzen, die sorgsam zu kräftigen und fortzupflanzen waren, und Unkraut – das entfernt oder samt Wurzeln herausgerissen werden mußte”.[16] Extremfall dieser Weltsicht, aber durchaus keine Anomalie sei der Holocaust gewesen.

Diese Perspektive verstellt mit ihrer suggestiven Metaphorik den Blick für die Tatsache, dass das social engineering nicht automatisch auf eine Radikalisierung der Biopolitik hinauslief, d.h. auf die Massenvernichtung von Menschen im „Dritten Reich”. Die wäre ohne das social engineering kaum denkbar gewesen, ohne die immer wieder propagierte Grenze zwischen „kranken” und „gesunden” Teilen der Bevölkerung. Es ist jedoch genau zu untersuchen, was die „Gärtner” der unterschiedlichen Nationen tatsächlich als Unkraut empfanden. In Schweden beispielsweise setzten Experten und Politik dezidiert auf die Inklusion von Menschen; nur einen „Bodensatz” hartnäckiger Verweigerer wollten sie durch Sterilisierungen eliminiert sehen. Der Blick allein auf die deutsche Geschichte verzerrt das Bild. Tatsächlich setzte das social engineering im 20. Jahrhundert eher auf das „Hegen” als auf das „Jäten”, also auf eine positiv verstandene Biopolitik. Das macht normalisierende Sozialingenieure nicht sympathischer, aber interessanter für eine Analyse von Machttechniken. Denn wer erfolgreich die Evidenz zwingender „Vernunft” erzeugen kann, dem stehen elaboriertere Techniken zur Verfügung, die Lebenspraxis von Kollektiven zu regulieren, ohne Abweichende vernichten, unterdrücken oder auch nur disziplinieren zu müssen. Das social engineering war also tendenziell total, was seinen erfassenden und steuernden Anspruch betraf, nicht aber notwendig totalitär.

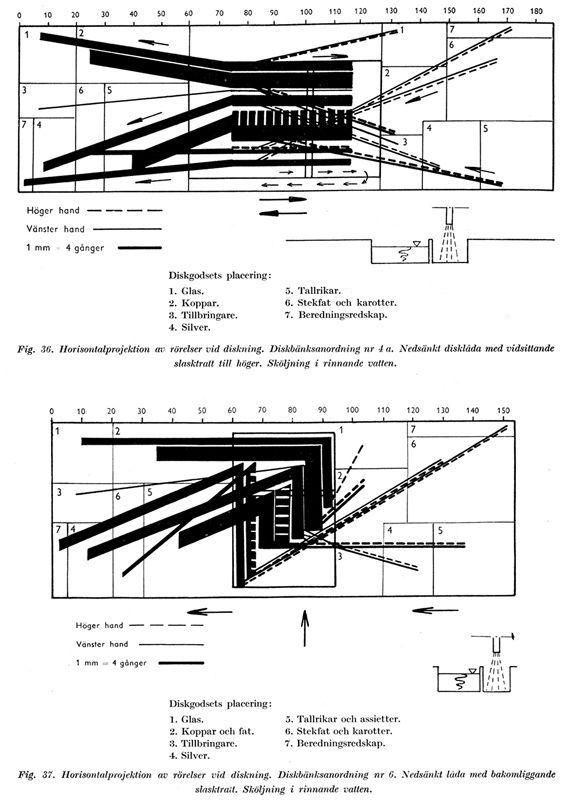

Raum, Sichtbarkeit, Ordnung

Erste empirische Studien machen deutlich, dass das social engineering eng mit der Organisation des Raumes verbunden ist; weitere wichtige Elemente sind Techniken der Evidenzerzeugung sowie der Visualisierung. Der Visualisierung kommt dabei eine dreifache Rolle zu. Zum ersten machten es technische Apparaturen im 19. Jahrhundert zunehmend möglich, Phänomene, die sich dem menschlichen Auge entziehen, kognitiv zugänglich zu machen (berühmt sind etwa Eadweard Muybridges Bewegungsstudien eines galoppierenden Pferdes). Außerdem geben Bilder zu sehen, d.h. sie transformieren ein Phänomen durch Rahmung und Zuschnitt in ein Problem und stellen es vor das Auge des Betrachters (etwa die fallende Bevölkerungskurve[17]). Wird ein Problem aufgezeigt, werden bereits Lösungsvorschläge mitgegeben, beispielsweise wenn Mikrostudien ineffiziente oder ungesunde Körperbewegungen enthüllen. Es entsteht ein nicht zu unterschätzender Handlungsdruck. Derart erzeugen Bilder Evidenz, denn deren rahmende Macht ist in der Lage, soziale Sachverhalte zu objektivieren.[18]

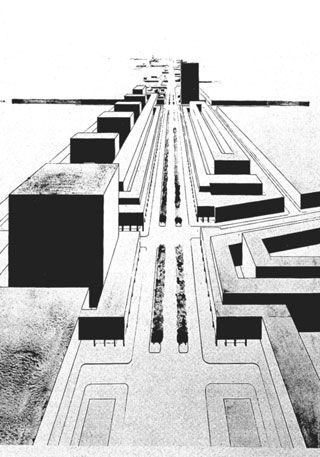

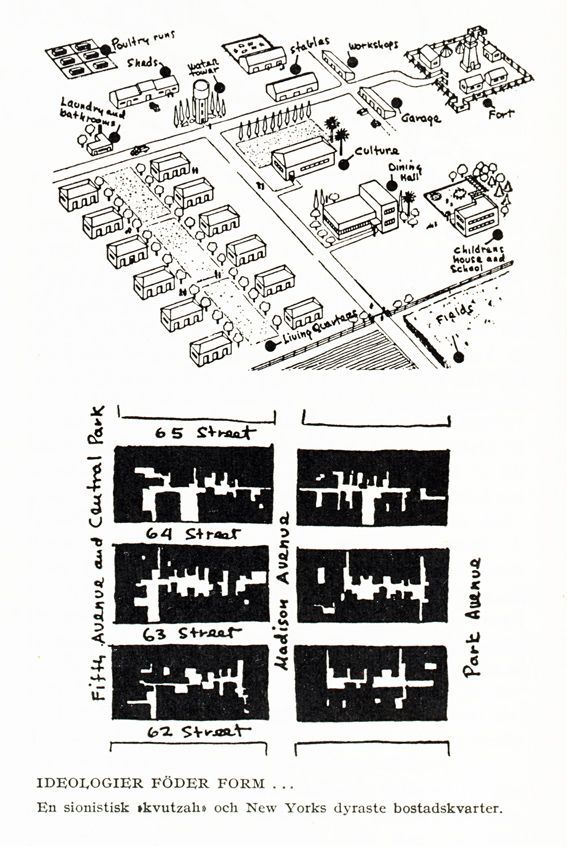

In diesem Sinne ist auch der Raum immer ein Phänomen der Sichtbarkeit gewesen, und das Bild des Raums wurde gezielt eingesetzt, Evidenz zu erzeugen.[19] Das begann bereits in der Frühen Neuzeit, beispielsweise mit Thomas Morus' „Utopia” (1516) oder Tommaso Campanellas „Sonnenstaat” (1602), die in Idealstädten eine Solidargemeinschaft „neuer Menschen” erziehen wollten, die eine vernünftige Sozialordnung implementieren würden. Wie später bei den Frühsozialisten Robert Owen oder Charles Fourier wurde ein baulich und sozial durchstrukturierter Raum imaginiert, dessen Bewohner ihre standes-, partei- und glaubensübergreifende Gemeinschaft sowie rationalisierte Lebens- und Wirtschaftsweise durch eine so schlichte wie funktionale Kleidung ausdrückten.[20] Seitdem stößt man immer wieder auf Versuche, eine ideale Gemeinschaft zu verwirklichen, sei es in Ebenezer Howards Plan einer „Gartenstadt” (1898), im funktionalistischen „Bauhaus-Stil” seit den 1920er Jahren, in den amerikanischen „Greenbelt Towns”, den „New Towns” in Großbritannien, den skandinavischen „ABC-Vororten” bzw. der deutschen „gegliederten und aufgelockerten Stadt” nach dem Zweiten Weltkrieg, im brachial aus der Steppe herausgestampften Gesamtkunstwerk Brasilia, in den Sümpfen Floridas, wo Walt Disney seine „Experimental Prototype Community of Tomorrow” errichten wollte, oder in Peckham (London) im „Pioneer Health Centre”, in dem mit einer subtilen Form der Selbstorganisation von Gemeinschaften experimentiert wurde.[21]

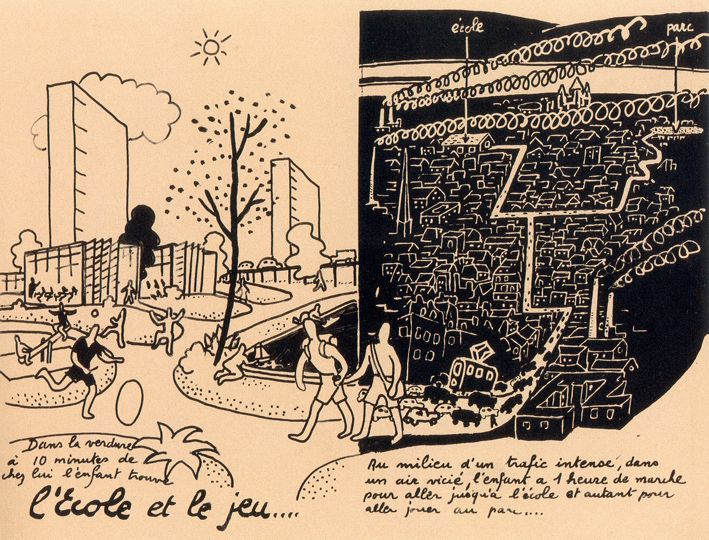

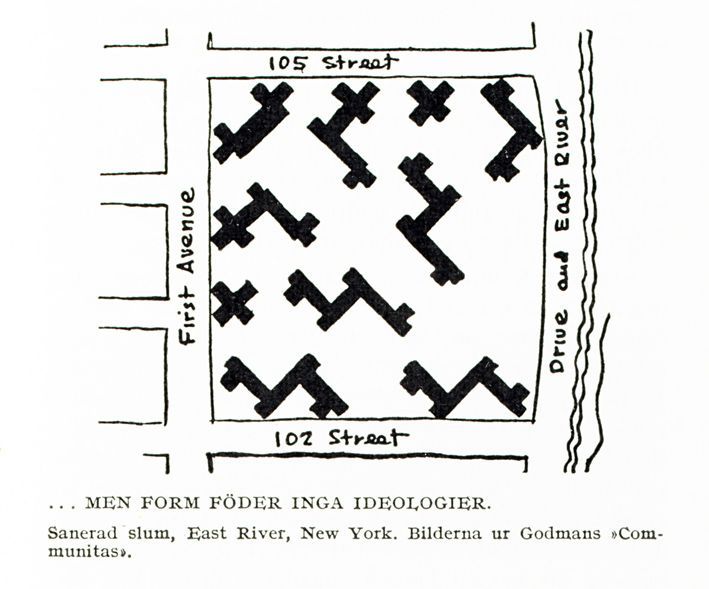

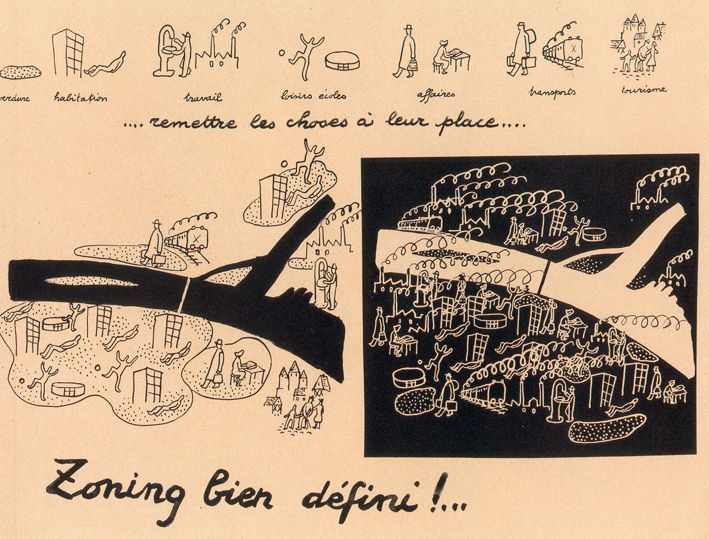

Das sind zwar sehr unterschiedliche Entwürfe mit unterschiedlichen ideologischen und technologischen Hintergründen. Doch ob es sich nun um schachbrettartige Planungen oder um „organisch” in die Landschaft eingeschmiegte Siedlungen handelte, um radikale Neugründungen oder angedockte Vororte: In allen Fällen sollte das Habitat eine soziale und biologische Balance stabilisieren, die über die soziale Dynamik der Moderne und die Urbanisierung angeblich verloren gegangen war.[22] Der Begriff der Zonierung charakterisiert dieses Denken. Industrie, Handel, Wohnbereiche und Gemeinschaftseinrichtungen wurden von den Stadtplanern funktional getrennt, zugleich aber in kleinen Einheiten zusammengefasst. Die Siedlungen sollten für die Menschen überschaubar bleiben. Wohnen in einer gesunden, grünen Umgebung, kurze Wege zur Arbeit und das soziale Leben in Gemeinschaftseinrichtungen sollten die vermeintlich integrierte dörfliche Sozialgemeinschaft der Vormoderne wieder aufleben lassen. Dieser strukturierende Wille setzte sich in einem Strang buchstäblich bis zur Spülbank in der Küche funktionalistischer Kleinwohnungen fort, in einem anderen bis zur Werkbank großer Industriebetriebe, wo Sozialingenieure sich nicht bloß um eine fordistisch-tayloristische Rationalisierung der Produktion bemühten, sondern um eine homologe Ausrichtung von Fertigung und sozialen Beziehungen. Die Ordnung der Werkstätten, die Gruppenfabrikation und soziale Gemeinschaft sollten technische und soziale Rationalisierung innerhalb des Betriebs gewährleisten und auf die Ordnung der Umwelt des Betriebs, die Gesellschaft, ausgreifen.

Auch die alles durchziehende Verbindung der einzelnen räumlichen Elemente, die Mobilität, musste ebenfalls als eine Gesamtheit begriffen werden. Die Kooperation der einzelnen Verkehrsträger stellte mehr als eine technische Frage dar. Die Teilräume sollten gegliedert und verkettet und in einen „Organismus”, homolog zur Gemeinschaft in Wohnung, Werk und Siedlung, integriert werden. Es war die Aufgabe der Verkehrsplanung, dynamische Prozesse (Bewegung) und statische Zustände (Anordnungen) in Ausgleich zu bringen.[23]

In unzähligen Texten der Sozialingenieure gingen metaphorischer, physischer und sozialer Raum ineinander über. Es entstand so in der Küche die arbeitserleichternde Symbiose zwischen Frau und Technik, in der Wohnung die konfliktreduzierende Kameradschaft der Familie, im Betrieb die effizienzsteigernde Gemeinschaft von Arbeit und Kapital, in den Städten harmonisierende Nachbarschaften und im Raum ein balanciertes Gefüge von Siedlungen und Verkehrsflüssen, homolog sich hochschichtende Gemeinschaften, bestehend aus – durch den zonierten Raum und rationalisierte Lebenspraktiken – vergemeinschafteten Individuen. Bis in die Freizeit hinein[24] wäre nach dieser Vorstellung alles gefügt: „Ordnung, Ausgleich, Harmonie”.[25]

Social engineering – eine kurze Geschichte in Bildern

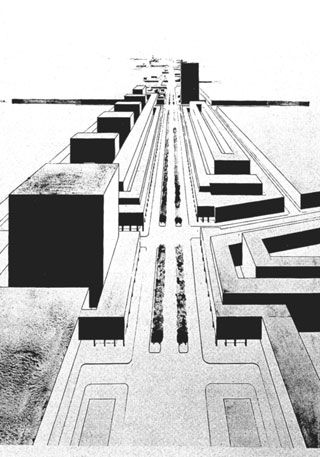

![Dies ist eines der wichtigsten Narrative des social engineering in der Architektur: Die Bewegung von der düsteren, engen Vergangenheit verschachtelter und unhygienischer Wohnblocks hin zur Zukunft klarer, sauberer, durchgrünter Zeilenbauten. In der Mitte erste Reformversuche um die Jahrhundertwende, die in den Augen funktionalistischer Architekten jedoch nicht ausreichten: entkernte Wohnblöcke mit großen, oft begrünten Innenhöfen, aber immer noch zu viel steinerne Masse.

Quelle: aus: Gunnar Asplund u.a., Acceptera, Arlöv 1980 [urspr. 1931], S. 52.](sites/default/files/import_images/3223.jpg)

![Walter Christallers Abbildung drückt die Sehnsucht des social engineering nach einer „organischen“ Ordnung der menschlichen Gesellschaft aus. Christaller will empirisch eine funktionale Hierarchie der Wohnorte in Süddeutschland festgestellt haben, die er in einer Mischung aus Zell- und kristalliner Struktur visualisierte. Ziel des social engineering war stets die Herstellung einer Homologie sozialer Strukturen mit organischen Strukturen in der Natur.

Quelle: aus: Walter Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Darmstadt 1968 [urspr. 1933], S. 84.](sites/default/files/import_images/3220.jpg)

Schluss

Diese Skizze darf nicht verdecken, dass Akteure, Professionen, Sprache, Intentionen, politische Hintergründe und verwirklichte Projekte nicht deckungsgleich gewesen sind. „Das” social engineering war niemals eine homogene Einheit. Es gab erhebliche Differenzen zwischen Experten unterschiedlicher Professionen und Länder. Erfolge und besonders Fehlschläge führten, im Laufe der Zeit, zu Verschiebungen von Praktiken und Weltwahrnehmungen. Und zwischen Howards Gartenstadt, dem großen Siedlungsprojekt in den Pontinischen Sümpfen, der Regionalplanung der Tennessee Valley Administration, den britischen Neighbourhood Units und den schwedischen Kollektivhäusern lagen technologische und politische Welten.[26] Trotzdem ist es analytisch erhellend, vermeintlich weit voneinander entfernt Liegendes methodisch derart miteinander in Beziehung zu setzen, dass das social engineering als eine vielschichtige Formation begriffen wird – ähnlich mehrerer Folien, die übereinandergelegt werden:

- die Kontinuität utopischen Denkens von Morus bis zur Nachbarschaftseinheit, das sich über Rezeptionsprozesse tradierte;

- spezifische empirische Techniken, die seit dem 18. Jahrhundert entwickelt und verfeinert wurden;

- eine eigentümliche Weltsicht, die sich als grundlegende Denkstruktur über Brüche, Verschiebungen, nationale und professionelle Grenzen hinweg bis in die 1960er Jahre als stabil erwies;

- eine Reihe von Begriffen, Topoi und paradigmatischen Bildern, die die Wahrnehmung der Welt, die Handlungspläne und deren Präsentation formatierte;

- personale Netzwerke, Rezeptionsstrukturen, Transferprozesse und gemeinsame Referenzpunkte der Akteure;

- Institutionen oder Orte, die Kohärenz über unterschiedliche Sozialgruppen und Sprecher hinweg schufen;

- typische Interventionsfelder, die den gestaltenden Zugriff vermeintlich vordringlich herausforderten;

- der konsequente Expertenblick „von unten”, von den Menschen und Alltagspraktiken her;

- der konsequent experimentelle und adjustierende Charakter des Planens und Handelns.

Legt man diese Folien übereinander, so ergeben sich deutliche Verdichtungen. Höchst unterschiedliche Bereiche wurden durch unterschiedliche Expertengruppen auf eine spezifische Weise verknüpft, entwickelten eine Eigendynamik und konstituierten, innerhalb einer zeitlich begrenzten Phase, das social engineering als einen spezifischen Modus der Problematisierung der Moderne. Im 19. Jahrhundert war diese Verknüpfung aus technischen Gründen nur unvollkommen möglich gewesen, seit den 1960er Jahren bot sie keine überzeugenden Lösungsvorschläge mehr. Die Kontextualisierung unterschiedlicher Akteure, Texte, Sprachspiele oder Techniken muss in dieser Perspektive nicht ignoriert werden. Der Begriff des social engineering soll vielmehr spezifische Mechanismen, Wertungen und Taktiken im Umgang mit der Moderne zu verstehen und zu beschreiben helfen, indem er auf den ersten Blick disparate Phänomene in einen Zusammenhang bringt und damit eine andere Perspektive auf das 20. Jahrhundert erlaubt, als es insbesondere die tendenziell um die totalitären Gewaltverbrechen kreisenden Beschreibungen bieten. Je nach Akteur(sgruppe), Land, Zeitraum, Projekt oder Gegenstand ergeben sich unterschiedliche Kombinationen dieser Elemente, sodass jeder Untersuchungsgegenstand in seiner Besonderheit ernst genommen wird – und trotzdem bleibt die Schnittmenge hinreichend groß, um den Gegenstand als Teil der übergreifenden Formation social engineering beschreiben zu können. Und diese Formation war zutiefst ambivalent, weil sie nämlich die Spannbreite von Humanität, Normalisierung und Eliminierung in sich aufnahm.

Empfohlene Literatur zum Thema

Thomas Etzemüller, Social engineering, Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 4.10.2017, URL: http://docupedia.de/zg/Etzemueller_social_engineering_v2_de_2017

Copyright (c) 2023 Clio-online e.V. und Autor, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Clio-online Projekts „Docupedia-Zeitgeschichte“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber vorliegt. Bitte kontaktieren Sie: <redaktion@docupedia.de>

Anmerkungen

- ↑ Richard H. Thaler/Cass R. Sunstein, Nudge. Wie man kluge Entscheidungen anstößt, Berlin 2011, S. 15.

- ↑ Beide Zitate: Lucia A. Reisch/Julia Sandrini, Nudging in der Verbraucherpolitik. Ansätze verhaltensbasierter Regulierung, Baden-Baden 2015, S. 34f. (Hervorh. im Orig.).

- ↑ Vgl. auch Stefan Huster, Selbstbestimmung, Gerechtigkeit und Gesundheit. Normative Aspekte von Public Health, Baden-Baden 2015.

- ↑ Dies ist eine kleine Auswahl aus dem umfangreichen Begriffsfeld, das Roland Müller zusammengestellt hat: http://www.muellerscience.com/SPEZIALITAETEN/Methoden/Sozialtechnologie_Begriffe.htm (25.3.2017).

- ↑ Helmut Martin-Jung, Im Netz der Fahnder. Die Tricks der Ermittler und der Kriminellen im Internet, in: Süddeutsche Zeitung vom 28.2.2008, S. 2; William H. Tolman, Social Engineering. A Record of Things Done by American Industrialists Employing Upwards of One and One-half Million People, New York 1909.

- ↑ Karl R. Popper, The Open Society and its Enemies, 2 Bde., London 1991 (urspr. 1945), Bd. 1, S. 22-24, 157-168; vgl. auch ebd., S. 210f., Anm. 9.

- ↑ Adam Podgórecki/Jon Alexander/Rob Shields (Hrsg.), Social Engineering, Ottawa 1996, bes. S. 26f.; und erneut Kiran Klaus Patel/Sven Reichardt, The Dark Side of Transnationalism Social Engineering and Nazism, 1930s-1940s, in: Journal of Contemporary History 51 (2016), S. 3-21.

- ↑ Vgl. Yvonne Hirdman, „Social Planning Under Rational Control“. Social Engineering in Sweden in the 1930s and 1940s, in: Pauli Kettunen/Hanna Eskola (Hrsg.), Models, Modernity and the Myrdals, Helsinki 1997, S. 55-80; dies., Att lägga livet till rätta – studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm 22000; Zwia Lipkin, Useless to the State. „Social Problems“ and Social Engineering in Nationalist Nanjing, 1927-1937, Cambridge/MA 2006; Lutz Raphael, Radikales Ordnungsdenken und die Organisation totalitärer Herrschaft: Weltanschauungseliten und Humanwissenschaftler im NS-Regime, in: Geschichte und Gesellschaft 27 (2001), S. 5-40.

- ↑ So beispielsweise von Martin Gutmann, Engineering the European Volksgemeinschaft: Social Engineering, Pedagogy and Fascism in the case of the Swiss Alfred Zander, in: Journal of Contemporary History 51 (2016), S. 40-60; Martina Steber/Bernhard Gotto (Hrsg.), Visions of Community in Nazi Germany. Social Engineering and Private Lives, Oxford/New York 2014; Christopher R. Browning/Lewis H. Siegelbaum, Frameworks for Social Engineering. Stalinist Schema of Identification and the Nazi Volksgemeinschaft, in: Martin Geyer/Sheila Fitzpatrick (Hrsg.), Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared, Cambridge 2009, S. 231-265.

- ↑ Thomas Etzemüller, Wie Hase und Igel – Social engineering und Kontingenz in der ambivalenten Moderne, in: Frank Becker/Benjamin Scheller/Ute Schneider (Hrsg.), Die Ungewissheit des Zukünftigen. Kontingenz in der Geschichte, Frankfurt a.M./New York 2016, S. 139-160.

- ↑ Dazu ausführlich Thomas Etzemüller, Social engineering als Verhaltenslehre des kühlen Kopfes. Eine einleitende Skizze, in: ders. (Hrsg.), Die Ordnung der Moderne. Social Engineering im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2009, S. 11-39.

- ↑ Vgl. auch Rüdiger Graf, „Heuristics and Biases“ als Quelle und Vorstellung. Verhaltensökonomische Forschung in der Zeitgeschichte, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 12 (2015), H. 3, http://www.zeithistorische-forschungen.de/3-2015/id=5280, Druckausgabe: S. 511-519.

- ↑ Vgl. hierzu Dirk van Laak, Der Begriff „Infrastruktur“ und was er vor seiner Erfindung besagte, in: Archiv für Begriffsgeschichte 41 (1999), S. 280-299; Rüdiger Hachtman, Fordismus, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 27.10.2011, http://docupedia.de/zg/Fordismus; Lutz Raphael, Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptionelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), S. 165-193; Stefan Willeke, Die Technokratiebewegung in Nordamerika und Deutschland zwischen den Weltkriegen. Eine vergleichende Analyse, Frankfurt a.M. 1995.

- ↑ Ausführlich und mit Nachweisen: Etzemüller, Social engineering als Verhaltenslehre des kühlen Kopfes, S. 20-31.

- ↑ Zygmunt Bauman, Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit, Hamburg 2005, S. 22. Meine Skepsis habe ich artikuliert in Thomas Etzemüller, Ambivalente Metaphorik. Ein kritischer Rückblick auf Zygmunt Baumans „Dialektik der Ordnung“ (1989), in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 14 (2017), H. 1, URL: http://www.zeithistorische-forschungen.de/1-2017/id=5462, Druckausgabe: S. 177-183. Vgl. auch Timo Luks, Eine Moderne im Normalzustand. Ordnungsdenken und Social Engineering in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 23 (2012), S. 9-32, bes. S. 9-17.

- ↑ Bauman, Moderne und Ambivalenz, S. 41f.

- ↑ Thomas Etzemüller, Ein ewigwährender Untergang. Der apokalyptische Bevölkerungsdiskurs im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2007, S. 87-93.

- ↑ Sigrid Schade/Silke Wenk, Studien zur visuellen Kultur. Einführung in ein transdisziplinäres Forschungsfeld, Bielefeld 2011, bes. S. 98-104.

- ↑ Vgl. am Beispiel Brasilias: Thomas Etzemüller, Dinge als Bilder ihrer selbst. Das Beispiel Brasilia – materialisierter Raum und visualisierte Praxisanweisung, in: Visual History, 18.04.2016, https://www.visual-history.de/2016/04/18/dinge-als-bilder-ihrer-selbst-das-beispiel-brasilia-materialisierter-raum-und-visualisierte-praxisanweisung/.

- ↑ Vgl. Richard Saage, Utopische Profile, 4 Bde., Münster 2001-2004; Franziska Bollerey, Architekturkonzeptionen der utopischen Sozialisten. Alternative Planung und Architektur für den gesellschaftlichen Prozess, Berlin 1991.

- ↑ Vgl. Thomas Etzemüller, Strukturierter Raum – integrierte Gemeinschaft. Auf den Spuren des social engineering im Europa des 20. Jahrhunderts, in: Lutz Raphael (Hrsg.), Theorien und Experimente der Moderne. Europas Gesellschaften im 20. Jahrhundert, Köln 2012, S. 129-154; David Kuchenbuch, Das Peckham-Experiment. Eine Mikro- und Wissensgeschichte des Londoner „Pioneer Health Centre“ im 20. Jahrhundert, Wien 2014.

- ↑ Vgl. z.B. David Kuchenbuch, Geordnete Gemeinschaft. Architekten als Sozialingenieure – Deutschland und Schweden im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2010; Evelien van Es u.a. (Hrsg.), Atlas of the Functional City. CIAM 4 and Comparative Urban Analysis, Zürich 2014; Thomas Etzemüller, Brasilia als Experimentalraum und Gesamtkunstwerk, in: Stefan Böschen/Matthias Groß/Wolfgang Krohn (Hrsg.), Experimentelle Gesellschaft. Das Experiment als wissensgesellschaftliches Dispositiv, Baden-Baden 2017, S. 269-289.

- ↑ Timo Luks, Der Betrieb als Ort der Moderne. Zur Geschichte von Industriearbeit, Ordnungsdenken und Social Engineering im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2010; Anette Schlimm, Ordnungen des Verkehrs. Arbeit an der Moderne – deutsche und britische Verkehrsexpertise im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2011.

- ↑ Vgl. Thomas Etzemüller, „Freizeit soll harmonische Menschen schaffen“: Die „ambivalente Moderne“ und das social engineering des Alltags. Die Ausstellung „Fritiden“ in Ystad 1936, in: Historische Anthropologie 19 (2011), S. 372-390.

- ↑ Ariane Leendertz, Ordnung, Ausgleich, Harmonie. Koordinaten raumplanerischen Denkens in Deutschland, 1920 bis 1970, in: Etzemüller (Hrsg.), Die Ordnung der Moderne, S. 129-150.

- ↑ Zu diesen Differenzen vgl. die Beiträge in Etzemüller (Hrsg.), Die Ordnung der Moderne.