Publikationsserver des Leibniz-Zentrums für

Zeithistorische Forschung Potsdam

e.V.

Archiv-Version

Subjekt und Subjektivierung

Version: 3.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 15.12.2020 https://docupedia.de//zg/Wiede_subjekt_und_subjektivierung_v3_de_2020

DOI: https://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok-2075

Die erkenntnistheoretische Annahme eines autonomen, handlungsfähigen und zur Emanzipation begabten Subjekts ist grundlegend für Geschichte und Historiografie der Neuzeit. Seit dem 17. Jahrhundert ist die Vorstellung eines selbstreflexiven, von Handlungsobjekten zu distanzierenden, in sich zentrierten Subjekts aus den theoretisch-philosophischen wie praktisch-politischen Selbstverständnissen und Selbstverständigungen westlicher und westlich geprägter Kulturen und Gesellschaften nicht wegzudenken.

Doch nicht das Subjekt der westlichen, klassischen Subjektphilosophie – als Vertreter genannt seien René Descartes, Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel – ist Gegenstand des Artikels, sondern das Subjekt der kultur- und sozialwissenschaftlichen Subjekttheorien der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese fragen nicht nach einem rationalen oder metaphysischen Wesenskern des Menschen, gleichwohl knüpfen sie an eine drängende Frage der klassischen Subjektphilosophie an: Wie werden Subjekte gemacht? Oder genauer: Wie werden Einzelne zu Subjekten gemacht, und wie machen sie sich selbst zu Subjekten? Mit welchen Praktiken werden Subjekte geformt bzw. formen sich selbst? Wie werden sich Subjekte ihres Selbst bewusst? Wie erlangen sie welche Kenntnis über sich selbst?

Subjekttheorien fragen nach den Prozessen der „Subjektivierung“, d.h. nach den historischen Faktoren und Bedingungen, die den Einzelnen zu einem gesellschaftlich akzeptierten und handlungsfähigen Subjekt machen. Subjekttheorien interessieren sich dafür, wie im Gefüge sozialer und kultureller Dispositionen, wie beispielsweise durch Erziehung, technische Apparaturen, Bürokratien, juridische Regelungen, Konzepte körperlicher Gesundheit oder innerhalb architektonischer Räume, Subjekte sich selbst produzieren und produziert werden.

Entscheidend für kultur- und sozialwissenschaftliche Subjekttheorien ist es, von der Historizität des menschlichen Wesens auszugehen, eine Vorannahme, die mit der historischen Anthropologie geteilt wird. Der Mensch ist nicht der Ausgangspunkt subjekttheoretischer Überlegungen, sondern ein Produkt fortdauernder anthropologischer Projektionen, Programmatiken und Selbstformungen.[1] Subjekte konstituieren sich im historischen Raum, und sie unterliegen institutionellen Strukturen und Subjektdefinitionen, die historisch kontingent sind. Demnach spiegeln sich auch in den Subjekttheorien, die sich seit dem späten 20. Jahrhundert formieren, die kulturellen Orientierungsbedürfnisse unserer Gegenwart und die Versuche gegenwärtig sozialwissenschaftlich diagnostizierte oder populär verbreitete Subjektanforderungen zu verstehen.

Die kultur- und sozialwissenschaftlichen Subjekttheorien sind primär von postmodernen Theoriekonzepten beeinflusst. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass es eine einheitliche Subjekttheorie nicht gibt. Vielmehr bedienen sich Subjekttheorien in den theoretischen Feldern von Poststrukturalismus, Psychoanalyse, Praxeologie, Post Colonial Studies, Medientheorie, Geschlechtergeschichte und Intersektionalität. Nicht alle Ansätze können im Folgenden behandelt werden.[2]

Als Gliederungshilfe zur Erläuterung der wichtigsten Theorieansätze zur Funktionsweise von „Subjektivierung“ wurden drei Problemfelder der poststrukturalistischen Subjekttheorien ausgewählt: die Regierung des Selbst (Michel Foucault), seine Anrufung und Autonomie (Louis Althusser, Judith Butler) sowie seine Abgrenzung gegenüber anderen.[3] Die damit verbundenen Konzepte verhalten sich auch und gerade in ihrer Subjektkritik zur klassischen Subjektphilosophie und deren Problemstellungen von subjektivem Selbstbewusstsein, Eigenheit und Fremdheit sowie der Handlungsfähigkeit des Subjekts, die sie variieren und entgrenzen. Im Anschluss werden die wichtigsten internationalen und deutschsprachigen Tendenzen der historischen, aber auch sozial- und kulturwissenschaftlichen Subjektforschung erörtert, um abschließend einen Ausblick auf Problematiken einer Zeitgeschichte von Subjektivierungen zu werfen.

Definitionen und Theorien

Regierung des Selbst: Die Machttheorie Foucaults

Der Subjektbegriff Michel Foucaults ist zentral für die zeitgenössische kultur- und sozialwissenschaftliche Debatte um das Subjekt. Nicht weniger als das „Ziel“ seiner „in den letzten zwanzig Jahren“ verfolgten Arbeit seien die „verschiedenen Formen der Subjektivierung des Menschen in unserer Kultur“, beschreibt Foucault selbst in „Subjekt und Macht“ (1982) rückblickend seine Forschungen.[4] Die Problematisierung von Subjektivierung durchzieht seine Arbeit seit „Wahnsinn und Gesellschaft“ (1961) und „Überwachen und Strafen“ (1975) als Geschichte von Sondierungspraktiken, wird in „Die Ordnung der Dinge“ (1966) in Form einer Geschichte der humanwissenschaftlichen Dispositive und der Objektivierung ihres Erkenntnisgegenstands fortgeschrieben und mit den „Technologien des Selbst“, der Selbstsorge, in „Sexualität und Wahrheit“ (1976/1984/2019) zu einem (vorläufigen) Abschluss gebracht.

Im Werk Foucaults ist eine historische Entwicklung von Machtdispositiven herauszulesen: von der Souveränitätsmacht der Vormoderne, gekoppelt an das Recht des Souveräns, über Leben und Tod zu entscheiden, zu diversifizierten Machtverfahren von Disziplinar-, Kontroll- oder Biomacht. Jenseits repressiver juridischer Disziplinierung gewinnt Macht in den Arbeiten Foucaults zunehmend polymorphe und produktive, ja „liebenswerte“ Effekte.[5] Macht wird zur Ermächtigung. Das Regieren von Körper und Seele des Einzelnen geschieht nicht allein auf Disziplinierungen reagierend, sondern der Einzelne regiert sich selbst, indem er sich zu sich selbst und seiner sozialen Umwelt in ein bestimmtes Verhältnis setzt. Macht bringt Subjekte hervor. Diese subjektfabrizierenden „Technologien des Selbst“ beschreibt Foucault bereits in „Sexualität und Wahrheit“ im Hinblick auf die Formen der Selbstsorge der griechisch-römischen Antike.

Mit dem Konzept der Gouvernementalität werden „Technologien des Selbst“ zu einem Grundprinzip moderner Staatlichkeit. Der Begriff der Gouvernementalität, wie Foucault ihn in seinen 1977 bis 1979 am Collège de France gehaltenen und posthum veröffentlichten Vorlesungen zur „Geschichte der Gouvernementalität“ ausgeführt hat, ist deshalb von besonderem Interesse für eine zeithistorische Annäherung an das Forschungsfeld Subjektivierung.[6] Gouvernementalität definiert Foucault an einer Stelle recht einfach als „die Gesamtheit der Institutionen und Praktiken, mittels derer man die Menschen lenkt, von der Verwaltung bis zur Erziehung“.[7] Ergeben sich hier aus historischer Perspektive Anhaltspunkte für mögliche Mikrozentren alltäglicher Machtwirksamkeit in Institutionen, die mittelbar oder unmittelbar staatlichen Einflüssen ausgesetzt sind, wie Krankenhäuser, Schulen oder Familien, so bleiben systematische Fragen nach der Genese von Gouvernementalität und ihren Grenzen vorerst offen.

Foucault selbst beantwortet diese Probleme genealogisch. Seit dem 18. Jahrhundert konstatiert er einen Konnex zwischen der Freiheit des Einzelnen und der Sicherheit, der Kontrolle des Objekts „Bevölkerung“.[8] Die sich ausprägende liberale Form von Regierung funktioniert nicht durch Disziplinierung des Einzelnen, sondern durch seine Ermächtigung und Initiative zur Selbstregierung. Im Sinn einer liberalen Gouvernementalität wird Freiheit zu einer legitimierenden Begründung für Staaten, die Freiheit ihrer Macht- und Wissensdispositive gewissermaßen funktional einzubinden. Freiheit provoziert insoweit Machttechnologien: „Wenn es Machtbeziehungen gibt, die das gesamte soziale Feld durchziehen, dann deshalb, weil es überall Freiheit gibt.“[9] Das Subjekt ist der Nukleus dieser Regierungsform und seiner Objektivierungs- und Veridiktionstaktiken. Die „Spiele der Wahrheit“, die Akte von Prüfung, von Bekenntnis, von Selbstthematisierung, die an bestimmte Formen von Wahrheit gebunden sind, installieren subjektivierende Machtbeziehungen.[10]

![Schule und Militär – zwei Institutionen moderner Subjektivierung. Unterricht in der Offiziersschule West-Point, USA 1929. Fotograf: unbekannt (Aktuelle-Bilder-Centrale, Georg Pahl). Quelle: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-08174,_USA,_Unterricht_in_der_Offiziersschule_West-Point.jpg Bundesarchiv Bild 102-08174 / Wikimedia Commons] [15.12.2020], Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en CC-BY-SA 3.0]](sites/default/files/import_images/5329.jpg)

Das Subjekt formiert sich nun in zweifacher Lesart. Es präsentiert sich einerseits als „subiectum“, als dasjenige, das unterworfen ist, bestimmten Regeln unterliegt und sich ihnen unterwirft. Aber andererseits konstituiert sich das Subjekt als eine agierende, selbstbestimmte Instanz in seiner Freiheit der Selbstgestaltung. Pointiert formuliert Foucault diese zwei Dimensionen von Subjektivierung 1982 in „Subjekt und Macht“: „Das Wort ‚Subjekt‘ hat zwei Bedeutungen: Es bezeichnet das Subjekt, das der Herrschaft eines anderen unterworfen ist und in seiner Abhängigkeit steht; und es bezeichnet das Subjekt, das durch Bewusstsein und Selbsterkenntnis an seine eigene Identität gebunden ist.“[11] Werkhistorisch kann eine „Genealogie“ der Subjektivierung bei Foucault festgestellt werden, von der Unterwerfung (assujettissement) zur Subjektivierung (subjectivation) des Einzelnen aufgrund seiner Selbstermächtigung. Diese Machtdispositive sind jedoch weder in sequentieller Abfolge zu denken noch als simple Antipoden, die naiv repressive von produktiven Regierungsformen trennen, sondern sie koexistieren miteinander und erweitern die Spektren von Macht.[12] Die „Mikrophysiken der Macht“ zeigen diffizilere, unter- und miteinander verschränkte Veridiktionstaktiken.

Anrufung und Autonomie

Theoriemodelle der „Anrufung“ machen die gesellschaftliche Konfiguration von Subjekten im Zusammenwirken von Fremd- und Selbstformierung denkbar. Sie verhelfen dazu, Subjektivierung im Kern als Akt der Dezentrierung anzusehen, denn nicht das souveräne Subjekt wird angerufen, sondern mit der Anrufung formiert sich das Subjekt. Die Schlüsselszene aller Theoriebezüge von „Anrufung“ (Interpellation) liefert Louis Althusser in seinem Aufsatz „Ideologie und ideologische Staatsapparate“, der unmittelbar nach den studentischen Protesten vom Mai 1968 in Frankreich entstand. Althusser schildert eine alltägliche Situation, in der jemand, „etwa von Polizei wegen“, die Anrufung „He, Sie da!“ empfängt, sich daraufhin umdreht und mit dieser physischen Geste zum Subjekt wird.[13] Das Individuum hat die allgemeine Anrufung als seine eigene Anrufung angenommen. Die Anrufung und Annahme der Anrufung, die in der Veranschaulichung zeitlich nacheinander ablaufen, sind in der gesellschaftlichen Anrufung als gleichzeitiger und sich wechselseitig konstituierender Akt vorzustellen. Die Existenz der Ideologie bzw. die sie verkörpernden „ideologischen Staatsapparate“ (Familie, Schule) und die Anrufung der Individuen als Subjekte sind „eine und dieselbe Sache“.[14] Ideologie ist bei Althusser mithin kein „falsches Bewusstsein“, das theoretisch kritisiert werden könnte, sondern entsteht in dieser „doppelten Konstituierung“ alltäglicher Praktiken und Rituale.[15]

Judith Butler führt die Ansätze Foucaults und Althussers weiter, indem sie problematisiert, dass der Anrufungsakt als solcher immer missverständlich und deutungsoffen ist.[16] An die Sprechakttheorien John Langshaw Austins sowie die Überlegungen Jacques Derridas zur Iteration anschließend, ist ein performativer Akt der Anrufung bei Butler nicht als einzelner Akt der Benennung aufzufassen, sondern als sich beständig wiederholende Kette regelhafter Bedeutungsaufführungen ohne genuinen Entstehungsursprung.[17] Beispielsweise hat ein performativer Akt von Geschlechtszuweisung („Es ist ein Mädchen/Junge!“) nur Erfolg, sofern er einer kulturell abgesicherten, hegemonialen Geschlechtsidentität entspricht, mithin zitiert wird. Demnach sind Fehlbenennungen und Scheitern als „subversive Wiederholungen“ Teil der regelhaften Bedeutungskette. Sie lassen Identifizierungen immer zu prekären Operationen werden, erlauben es aber auch, Bedeutungsverschiebungen zu produzieren, denn bei diesen Wiederholungen handelt es sich nicht um identische Repetitionen. Der theoretischen Konzeption Butlers von Iterabilität gemäß, werden Zeichen in verschiedenen Kontexten zitiert und in dieser zeitlichen und räumlichen Verschiebung verändert und re-signifiziert.[18]

In diesem Zusammenhang stellt sich noch einmal die allgemeinere Frage nach der Handlungsfähigkeit von Subjekten, d.h. inwieweit Subjekte autonome Interessen artikulieren oder sich reaktiv zu ablaufenden Anforderungskatalogen von Subjektivierung verhalten. Bei Butler und Foucault findet die Veränderung von Strukturen innerhalb von Strukturen statt. Widerständige Handlungsakte sind in gewisser Weise paradoxe Effekte von Subjektivierung als Unterwerfung unter gesellschaftliche Anrufungen und ihrer Aneignungen. Die Vorstellung der iterativen Bedeutungsverschiebung im Subjektivierungsprozess macht diese zu fortwährend ambivalenten und subversiven Unternehmen. Subjektivierungsprozesse konstituieren sich als Machtfelder, die heterogen und komplex vorstellbar sind und ebenso heterogene und komplexe Bedeutungsverschiebungen nach sich ziehen.[19] Foucault prägt aber auch zur Beschreibung regelwidrigen, unordentlichen Verhaltens gegenüber hegemonialen, verfestigten Machtformen, sprich: Herrschaft, den Begriff des „Gegen-Verhaltens“, der subversive Praktiken des Widerstands wie Askese, Dissidenz, Entwischen oder körperlich verweigernde Haltungen bezeichnet.[20]

Aus historischer Perspektive liegen Denkfiguren der Alltagsgeschichte von „Eigensinn“ und „Subjektivität“ nahe. Diese wurden in den westdeutschen Geschichtswissenschaften vor allem in den frühen 1980er-Jahren diskutiert, um den wissenschaftlichen Blick für Handlungsoptionen von Individuen in alltagsweltlichen Lebensumständen zu schärfen. In der Analyse von Herrschaftsstrukturen eröffnet die Perspektive des „Eigen-Sinns“ historischen Akteur*innen Handlungsalternativen jenseits von Widerstand gegen oder Affirmation von Herrschaft.[21] „Eigen-Sinn“ bezeichnet fragile und diffuse Distanzierungen von Herrschaftsansprüchen zugunsten „eigener“ Handlungslogiken: Blaumachen, Krankfeiern, Neckereien, aber auch Schikane oder Gehässigkeiten. Insoweit teilen poststrukturalistische Subjekttheorien und Alltagsgeschichte das Interesse für das „Gegen-Verhalten“ historischer Akteure – allerdings unter anderen terminologischen Vorzeichen, markieren alltagshistorische Studien doch eher allgemein die Erkenntnisperspektive „von unten“. Sie dokumentieren aber als zeithistorische Quellen das Interesse an Individualität und Subjektivität in den Kultur- und Sozialwissenschaften der frühen 1980er-Jahre.[22]

Abgrenzung: Das Selbst und die Anderen

Subjektkonzepte wie Subjektivierungen vollziehen sich als Differenzmarkierungen, die historisch variabel jeweilige hegemoniale, „normale“ Subjektformen von anormalen Subjekten unterscheiden. Als paradigmatische und wichtige Impulsgeber für die methodischen Probleme von Differenzmarkierungen werden im Folgenden die geschlechterhistorischen Theorien Judith Butlers sowie Debatten der Postcolonial Studies betrachtet.

Die Performativität der Subjektherstellung steht im Mittelpunkt der Subjekttheorien Judith Butlers. Die vermeintlich biologischen Tatsachen von Geschlecht und Körperlichkeit sind für Butler Effekte performativer Praktiken, die sich, durch Zeichen und Sprechakte signalisiert, prozesshaft materialisieren und darin körperliche Identitäten hervorbringen.[23] Im Akt der Benennung wird Körpern ihr Bedeutungsgewicht zugesprochen. „Materialisierung“ vollzieht sich dabei innerhalb regulierender Normen, die iterativ reproduziert werden, allerdings nicht als Verkörperung im Sinne einer Inkarnation zu begreifen sind.[24]

Explizit grenzt sich Butler von Simone de Beauvoir und phänomenologischen Begrifflichkeiten Jean-Paul Sartres oder Maurice Merleau-Pontys ab, die letztlich in theologischen Begriffskontexten von Verkörperung und der damit verbundenen Vorstellung vom Körper als Gefäß von Inkarnation verharren würden.[25] Diesem patriarchalisch tradierten Dualismus von geistigem Bedeutungsgehalt und körperlichem Bedeutungsträger setzt Butler ein Konzept des Körpers entgegen, das körperliche Materialität nicht als Ort oder Oberfläche begreift, sondern als Prozess.[26] Regulierende und produktive Effekte von Machtdynamiken im Foucault’schen Sinne bringen körperliche Stabilität erst hervor. Das biologische Geschlecht ist einer dieser regulierenden, machtproduzierenden Normen, die einen Körper signifikant auszeichnen und kulturell lebensfähig machen.

Das erklärte politische Ziel Butlers ist es, zur „Geschlechter-Verwirrung“ anzustiften und die Heteronormativität von Geschlechtsidentitäten parodistisch zu vervielfältigen, wenn nicht subversiv zu unterlaufen.[27] In ihrem Werk ergeben sich aber auch Perspektiven für eine umfassende Dekonstruktion vorgeblicher Eindeutigkeiten in politischen Beschreibungskategorien von Subjektivierungen jenseits von „Mann“ und „Frau“. Butlers Denken eröffnet die Möglichkeit, Identitätskategorien historisch-analytisch und politisch zu kritisieren.[28] Die Analyse derjenigen normativen Phantasmen, die Leben konstruieren, der Augenmerk auf die „Zonen des sozialen Lebens“ derer, deren Identifizierungen innerhalb von Regelsystemen scheitern, eröffnet mit Butler den Blick für die definitorischen Grenzen dessen, was/wer als Subjekt gelten darf.[29]

Butler greift mit ihren Überlegungen zu Geschlechtsidentitäten Theorien über politische Identitätskonzepte der Postcolonial Studies teilweise auf und entwickelt sie weiter. Die Postcolonial Studies umfassen ein ganzes Bündel von Konzepten, die für eine Theorie und Geschichte von Subjektivierung von Interesse sind. Im Folgenden werden zwei Problemfelder herausgegriffen, die irritierende Momente kolonialer Subjektivierung betonen und darin über den kolonialen Kontext hinausreichen: Zum einen werden Theorien vorgestellt, die fragen, inwiefern Subalterne, d.h. Gruppen, die aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sozialen Zugehörigkeit marginalisiert werden, in kolonialen, hegemonialen Diskursen wahrgenommen werden. Zum anderen werden Prozesse mehrdeutiger Identitätsbildung unter kolonialen Bedingungen in den Blick genommen.

Die Repräsentation der Subalternen wird von Gayatri Chakravorty Spivak unter Bezugnahme auf Edward Saids „hegemonialen Diskurs“ (1978) in ihrem 1988 publizierten Essay „Can the Subaltern Speak“ aufgegriffen.[30] Spivak thematisiert die Schwierigkeiten von Subalternen, eigene Interessen angesichts des übermächtigen hegemonialen kolonialen Herrschaftssystems zu formulieren und zu artikulieren, aber vor allem darin Gehör zu finden. Westliche Wissenssysteme und ihre kommunikativen Regularien verhindern die erfolgreiche Artikulation von Subalternen. Der Begriff „Othering“, gleichfalls von Said inhaltlich geprägt, wird bei Spivak begrifflich präzisiert, um die bewertende Differenzierung von Gruppenzugehörigkeiten zu beschreiben.[31] Im Prozess des „Othering“ produziert der imperiale Diskurs die „Anderen“, die Kolonisierten. Im Gestus der Distanzierung zum Fremden wird dieser funktionalisiert, um die eigene soziale und kulturelle „Normalität“ zu bestätigen. Argumentationsfiguren des „Othering“ bedienen sich tendenziell hierarchischer und stereotyper, rassistischer, sexistischer und sozial deklassierender Denkfiguren, um Unterschiede zwischen den eigenen und den fremden Erfahrungen argumentativ zu untermauern.

Homi K. Bhabha fügt den Postcolonial Studies neben anderen die wichtigen und vielfach miteinander verschränkten Konzepte von Mimikry und der Hybridität hinzu, um die Ambivalenzen und Mehrdeutigkeiten kolonialer Subjektivierungsprozesse beschreibbar zu machen. Während mit Hybridität die kulturellen, sprachlichen, politischen Figurationen polysemer Repräsentationen kolonisierender und kolonisierter Subjekte bezeichnet werden, benennt Mimikry das mit Imitation oder Camouflage operierende, obskure Verhältnis zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten.[32] Vermeintliche Grenzen zwischen kolonisierenden und kolonisierten Subjekten unterläuft der performative Akt der Mimikry in verfälschender, unvollständiger Nachahmung. Die koloniale Subjektformation (subject formation) beschreibt Bhabha als eine, die um Ambivalenzen kreist, die „schlüpfrig“ ist und beständig Differenz produziert.

Forschungen zur Subjektivierung in zeithistorischer Perspektive

Das Forschungsfeld der Subjektivierung oder „Selbst-Bildungen“ wird im deutschen Sprachraum seit den 2000er-Jahren interdisziplinär von Sozial- und Kulturwissenschaftler*innen, Philosoph*innen und Historiker*innen bearbeitet.[33] Historische Subdisziplinen, die Subjektivierung problematisieren, sind Historische Anthropologie, Geschlechter- und Körpergeschichte, Kultur- und Sozialgeschichte, die Kulturgeschichte der Politik, Wissens- und Wissenschaftsgeschichte, die Geschichte der Gefühle sowie die Postcolonial Studies.

Untersuchungsfelder der historischen Subjektivierungsforschungen sind thematisch eng an die Subjektgeneaologien Foucaults und seiner Schülerinnen und Schüler angelehnt. Sie kreisen um humanwissenschaftliches Wissen und Praktiken, Konzepte körperlicher Gesundheit und Krankheit, Sexualität sowie die Regierung und Verwaltung des Sozialen. Diese thematische Ähnlichkeit sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass soziologische und historische Subjektivierungsmodelle nicht unbedingt mit Foucault’schen Theorieansätzen arbeiten.

Die gegenwärtige historisch argumentierende Forschungsliteratur lässt sich in drei thematische Schwerpunkte einteilen: zum einen die Geschichte des modernen Selbst und seiner Soziabilität, zum zweiten die Analyse des Homo Oeconomicus als Ausformung des in wirtschaftliche Interessen involvierten Subjekts, schließlich werden Arbeiten zur Geschichte somatischer und psychischer Subjektivierungen vorgestellt. Diese Einteilung in drei Themenfelder argumentiert aber rein funktional. Moderne Subjektivierungsprozesse zeichnen sich unter Umständen gerade durch Querverbindungen und Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen aus.

Das moderne Selbst: Das politische Individuum in der Gesellschaft

Die Geschichte des modernen Selbst wird ideen- bzw. philosophiehistorisch als die weitgehend kontinuierliche Entwicklung eines spezifisch „modernen“ Individuums, einer „neuzeitlichen Identität“ erzählt.[34] Der Beginn der Moderne ist hierbei um 1800 angesetzt und eng mit den Ideen der Aufklärung und den politischen Umbrüchen staatlicher Organisationsformen in der „Sattelzeit“ verknüpft. Ein in diesem Sinne „modernes Selbst“ soll als ein spezifisch politisches, vergesellschaftetes Selbst begriffen werden – darin Debatten um den begrifflichen und sozialen Gehalt von „citizenship“ sowie Bürgerlichkeit und der Frage, wie aus Untertanen Bürgerinnen und Bürger werden, nicht ganz unähnlich.

Zur Untersuchung staatlichen Regierens und Verwaltens bediente sich die angelsächsische Forschung bereits in den 1990er-Jahren bei den Governmentality Studies, die sich, ausgehend von Foucaults Schülerkreis (Daniel Defert, Jacques Donzelot, François Ewald, Giovanna Procacci), mit der Rezeption der späten Vorlesungen Foucaults entwickelt hatten. Dementsprechend wurde die Genese liberaler Staatsbürgerlichkeit in den USA und Großbritannien im 19. Jahrhundert unter Begriffen von „Selbstregierung“ und „Selbstbestimmung“ diskutiert.[35] Historische Arbeiten zur Regierung und Verwaltung von „Subjekten“ durch Institutionen moderner Staatlichkeit untersuchen ebenso alltägliche wie für „Subjekte“ folgenreiche, bürokratisch organisierte Regierungstechniken wie Verwalten, Prüfen, Erziehen oder Strafen.[36]

Der besondere Reiz subjektivierungstheoretischer Ansätze liegt darin, Subjekte in ihrem körperlich-affektiven Dasein zu begreifen und ein breites Spektrum alltäglich-soziostruktureller Subjektivierung aufzuzeigen. Dispositive körperlicher und politisch-gesellschaftlicher Ordnungspolitiken können so instruktiv in neue historische Relationen gebracht werden. So beschäftigen sich neuere subjektanalytische Arbeiten mit dem „Kampf“ als konstantes philosophisches Motiv und soziales Moment moderner Subjektivität im 19. und frühen 20. Jahrhundert oder dem „Subjekt des Fußballs“ im Deutschen Kaiserreich und den nationalen Diskursen im Umfeld dieser zeitgenössisch männlichen Körpertechnik.[37]

Der Zusammenhang von politischem Herrschaftssystem und Subjektivierung wird expliziter in Studien problematisiert, die sich mit Subjektivierungsprozessen in Diktaturen beschäftigen und damit, wie und an welcher Stelle diese spezifisch oder vergleichbar mit denen liberaler Gesellschaften sind.[38] Die normative Geltung von Terror, Verfolgung und Gewalt scheint, institutionell im totalitären System gesetzt, dem Subjekt von vornherein ein enges Korsett akzeptierten Verhaltens aufzuerlegen und das mikropolitische Machtinstrumentarium Foucaults zu harmlos angesichts totalitärer Herrschaftssysteme, die über Leben und Tod entscheiden.

Jenseits von Annahmen hermetisch geschlossener Staatsapparate und streng hierarchisch ausgeübter Befehlsgewalt, die letztlich eine Polarität von „Individuum“ und „Gesellschaft“ fortschreiben, tauchen Fragen auf nach Selbstermächtigung und Selbst-Mobilisierung in der Genese und Verfestigung diktatorischer Herrschaft und danach, inwiefern „Technologien des Selbst“ (z.B. Kritik und Selbstkritik im Stalinismus, Denunziation, Selbst-Mobilisierung) den staatlichen Subjektivierungsadressierungen entgegenarbeiten oder sie gar mitformulieren.[39] Einschlägige Arbeiten haben insbesondere das Potenzial von Ego-Dokumenten (Tagebüchern, Notizbücher, Briefe) genutzt, um die vielfältigen Strategien und Motivlagen zu verstehen, mit denen Subjekte sich, über „sich selbst schreibend“, zu den jeweiligen Subjektidealen des neuen Menschen im 20. Jahrhundert verhielten, sich ihnen anpassten, ihnen entgegenarbeiteten oder davon absetzten.[40]

![Lesen und Schreiben – zwei grundlegende Techniken, die es erlauben, sich selbst in der sozialen Welt zu verorten. Gemälde des dänischen Malers Johannes Ottesen (1875-1936): Mädchen am Schreibtisch, 1929. Quelle: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_-_A_girl_at_a_writing_desk.jpg?uselang=de Wikimedia Commons] [15.12.2020], Lizenz: gemeinfrei](sites/default/files/import_images/5331.jpg)

Ebenso wichtig wie die theoretischen Implikationen der Postcolonial Studies sind die empirischen Arbeiten aus ihrem Umfeld, die seit den 1970er-Jahren die Verwaltung und Regierung kolonialer „Subjekte“ konkret in den Blick nehmen und dabei Anleihen bei Macht- und Subjektkonzepten Foucaults machen, obgleich Foucault selbst in seinen Veröffentlichungen die koloniale Situation im Grunde ignorierte.[41] Unter den Studien zur Colonial Governmentality finden sich Arbeiten zur kolonialen Implementierung von Sexualitätsdispositiven, der Generierung kolonialen Wissens oder Verfahrensweisen kolonialer Gerichtsbarkeit, vor allem aber auch zur Rückwirkung der „kolonialen Subjektivierung“ auf die Entstehung „zivilisierter“ Subjektkonzepte der Kolonisierenden.[42]

Es spricht einiges dafür, von einem signifikanten Umschwung in der politischen Regierung des Selbst in der „westlichen Welt“ seit den 1970er-Jahren auszugehen. Inwiefern sich Entwicklung, Vermittlung und Reichweite gesellschaftlich wirksamer Selbstkonzepte und subjektivierender politischer Handlungsnormen „um und nach 1968“, das Jahr 1968 als „Signal“ verstehend, oder im Zuge polit-ökonomisch gerahmter, gesellschaftlicher Strukturbrüche „nach dem Boom“ verändert haben, wäre wohl müßig grundsätzlich zu diskutieren und hängt nicht unwesentlich von der konkreten Fragestellung ab.[43] Im Rahmen einer „politischen Kulturgeschichte des Selbst“ wurden bisher vor allem anhand der Neuen sozialen Bewegungen und gegenkultureller Milieus der 1970er- und 1980er-Jahre Veränderungen in den Begriffen und Praktiken des Politischen analysiert. In der Ausbreitung psychologischen Wissens, Deutungsmustern und Techniken zielten diese als solches auf die Privatheit des „linksalternativen Subjekts“ und sein Selbstverhältnis, machten im Zeichen von Authentizität und Selbstbestimmung das Selbst zum Ort des Politischen.[44]

Die neue Frauenbewegung der 1970er-Jahre wird gern en passant als Untergruppe des alternativen Milieus abgehandelt und ihr Einfluss auf die Dynamiken gesellschaftlicher Subjektivierungsprozesse auf der somatischen Ebene körperlicher Selbstbestimmung angesiedelt.[45] Arbeiten, die gesellschaftliche Subjektanforderungen an Frauen und Subjektivierungspraktiken von Frauen als spezifische Differenzerfahrungen beschreiben, sind für das 20. Jahrhundert eher Mangelware.[46] Diese durchaus defizitäre Forschungslage steht nicht nur in merkwürdigem Kontrast zum konstitutiven Beitrag der feministischen Kritik zur Subjekttheorie, sie ist auch symptomatisch für den relativ unhinterfragten Schwerpunkt vieler historisch argumentierender Subjektstudien, die ihre soziokulturellen Deutungsvoraussetzungen selten explizit ausweisen. Ähnlich unterforscht sind „subaltern“ definierte oder erfahrene Subjektivierungsprozesse in peripher definierten Räumen und Regionen der „westlichen Welt“: diejenigen von Migrantinnen und Migranten, Armen oder Marginalisierten.[47]

Sozial- und politikwissenschaftliche Arbeiten sind dahingehend teilweise selbstverständlicher sozialstrukturell begründet. So sie subjekttheoretisch auf die jüngste Zeitgeschichte zurückgreifen, sind sie wesentlich durch die Governmentaliy Studies angeregt und beschäftigen sich mit der Vorgeschichte gegenwärtiger, häufig als „neoliberal“ bezeichneter, gesellschaftlicher Entwicklungen in Genetik, Medizin, Sozial-, Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitiken, Geschlechterkonstruktionen oder in der Kriminologie.[48]

Daneben sind im Umfeld der Subjektsoziologie der 1970er-Jahre zahlreiche Arbeiten entstanden, die Individualität und Individualisierung der zeitgenössischen Gegenwart problematisieren. Am bekanntesten ist sicherlich das Individualisierungstheorem Ulrich Becks, das, verknüpft mit seinen Deutungsmodellen der „reflexiven Moderne“ und „Risikogesellschaft“, seit den 1980er-Jahren in der Soziologie wie in der gegenwartsnahen Zeitgeschichte breit rezipiert wurde und wird. Erstmals 1983 publiziert, konstatiert Beck einen seit den 1960er-Jahren anhaltenden „Individualisierungsschub“.[49]

Damit beschreibt er gesellschaftliche Entwicklungen und Erfahrungen von Auflösung und Neujustierung sozialer Lebensformen „jenseits von Stand und Klasse“, die zu einem „kategorialen Wandel“ im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft geführt hätten. Zentrale lebensweltliche Institutionen wie Familie, Ehe, Elternschaft, Geschlechterrollen, Gemeindebeziehungen oder Kollegen- und Arbeitsbeziehungen seien durch veränderte Bildungs- und Mobilitätsprozesse, aber auch aufgrund zunehmender und anhaltender Arbeitslosigkeit aus traditionellen Bezügen herausgelöst und das Individuum zum entscheidenden Initiator und Gestalter seiner sozialen Freundschafts- und Arbeitsmarktbeziehungen geworden. Die klassenspezifische Normalbiografie der „traditionellen“, industriegesellschaftlich geprägten Abläufe sei zur „Bastelbiographie“ des Einzelnen geworden.[50] Deutlich unterschieden vom Konzept des „bürgerlichen Individuums“ im 18. Jahrhundert oder der „albern schlichte[n] Formel“, die Individualisierung mit selbstbestimmter Autonomie gleichsetze, weist Ulrich Beck, gemeinsam mit Elisabeth Beck-Gernsheim, nachdrücklich auf die Unsicherheiten und Dilemmata der Individualisierung existenzieller Entscheidungsfreiheiten hin, die zwingend Verschärfungen sozialer Ungleichheit nach sich ziehen.[51]

Homo Oeconomicus

Der Homo Oeconomicus spielt sowohl als Subjektideal wie als Subjektivierungsappell insbesondere in den Debatten um gegenwärtige, ökonomisch indizierte Subjektivierung und ihre zeithistorische Genese im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts eine paradigmatische Rolle. Die wirtschaftstheoretische Denkfigur des Homo Oeconomicus, des Akteurs, der streng rational nach dem größtmöglichen Nutzen strebt, ist allerdings älter und eng mit der Genese und Entwicklung der Industriemoderne verwoben. Die Begriffsprägung wird dem englischen Ökonomen John Stuart Mill zugeschrieben, dessen Interesse, ein methodisches Instrumentarium zum Verständnis ökonomischen Entscheidungsverhaltens zu destillieren, sich in der ökonomietheoretischen Debatte bis 1900 zur Charakterisierung eines ökonomisch kalkulierenden „Menschentypus“ auswächst. Der Topoi des ökonomischen Menschenschlags, seiner berechnenden Rationalität und seiner Gefühlswelt hatte sich dann längst in Ökonomie, Literatur und Anthropologie eingefräst.[52]

Für die jüngere Zeitgeschichte und insbesondere die Geschichte von Arbeit und Arbeitergeschichte ist es von Interesse, dass die Rede vom Homo Oeconomicus in kapitalismuskritischen Debatten der Jahrtausendwende neu aufkam. Diskutiert werden Grundformen einer ökonomisierten Subjektivität, die Veränderungen in der Arbeitsorganisation, aber auch in allgemeinen Lebenszusammenhängen verständlich machen sollen. Sozialwissenschaftliche Studien beobachteten in den späten 1990er-Jahren einen fundamentalen Umbruch in den Strukturen kapitalistischer Markt- und Arbeitsorganisation. Ein nunmehr globalisierter und flexibilisierter Kapitalismus tendiere zu entgrenzter Profitorientierung. Neoliberale Wirtschaftspolitiken zeigten Effekte bis auf die Ebene der sozialen Regierung des Einzelnen.

Vom „neuen Geist des Kapitalismus“ sprechen die französischen Soziolog*innen Luc Boltanski und Ève Chiapello in ihrem 1999 erschienenen gleichnamigen Buch.[53] Diesen „neuen Geist“ machen die Autor*innen im zeitgenössischen Managementdiskurs aus, der sich seit den 1960er-Jahren die Künstlerkritik der 68er-Bewegung an fremdbestimmten, autoritären Strukturen von Erwerbsarbeit zu eigen gemacht habe. Kapitalistisch gewendet und in den 1970er- und 1980er-Jahren in neuen Arbeitsstrukturen umgesetzt, dienten die emanzipativen Ideen nunmehr dazu, dem Einzelnen mehr Flexibilität, Mobilität, Kreativität und Eigenverantwortung vor allem zur Steigerung seiner „employability“ abzuverlangen. Ähnlich argumentierte der Soziologe Richard Sennett, der bereits 1998 die Studie „The Corrosion of Character“ zu den Auswirkungen des neuen, flexiblen Kapitalismus auf das Individuum vorlegte.[54] Der von ihm vorrangig am Beispiel der USA ausbuchstabierte „neue Kapitalismus“, global, dezentral und flexibel organisiert, produziere apathische Charaktere, sich selbst und anderen gegenüber gleichgültig.

Auch im Kontext der Governmentality Studies verbreiteten sich Auffassungen, wonach seit den 1970er-Jahren neoliberale „Gouvernementalitäten“ in westeuropäische und nordamerikanische Wirtschafts- und Sozialpolitiken diffundierten, die auf aktive soziale Selbstlenkung und Selbstermächtigung setzten, um marktorientierte Gesellschaften funktionsfähig zu machen. Sie schließen hierin an die späten Vorlesungen Foucaults an, in denen er den Homo Oeconomicus des (amerikanischen) Neoliberalismus als einen „Unternehmer, und zwar ein[en] Unternehmer seiner selbst“ definierte.[55]

Bekannt wurde die griffige Formulierung durch den Soziologen Ulrich Bröckling, der seine thematisch einschlägige Studie von 2007 „Das unternehmerische Selbst“ nannte. Er brachte damit eine hegemoniale Subjektivierungsform der Gegenwart auf den Punkt, die stete unternehmerische Selbstmobilisierung zu einem gesellschaftlich und politisch allgemein akzeptierten Leitmotiv von Selbstbildung gemacht hat.[56]

Industrie- und arbeitssoziologische Debatten, die sich seit den 1980er-Jahren verstärkt mit der „Subjektivierung von Arbeit“ beschäftigten, lieferten Vorlagen, erweiterte Selbstorganisation und Selbstkontrolle erwerbsförmiger Arbeit analytisch sichtbar zu machen.[57] Während bis dato Produktionsverhältnisse, technische Bedingungen oder die betriebliche Einheit als Organisation zur Erklärung von Arbeitsphänomenen herangezogen wurden, wird für die damaligen und gegenwärtigen Arbeitsprozesse und Arbeitswelten die zunehmende Bedeutung von Handlungen, mentalen Ressourcen und Motivationen des arbeitenden Individuums herausgestellt. Vom „Arbeitskraftunternehmer“ sprechen beispielsweise die Soziologen Hans J. Pongratz und G. Günter Voß und verstehen darunter einen historischen Typus von Arbeitskraft (d.h. keinen Subjekttypus), der sich mit Anforderungen erhöhter Selbst-Kontrolle, Selbst-Ökonomisierung und Selbst-Rationalisierung konfrontiert sieht. Bedingt in Umstrukturierungen in der Arbeitsorganisation (Auslagerung, Anforderungen von Flexibilität, Zielvereinbarungen) wirkten verstärkte Eigenmotivation oder Leistungsorientierung bis in die Lebensführung der Arbeitenden im Sinne ihrer Verbetrieblichung hinein.

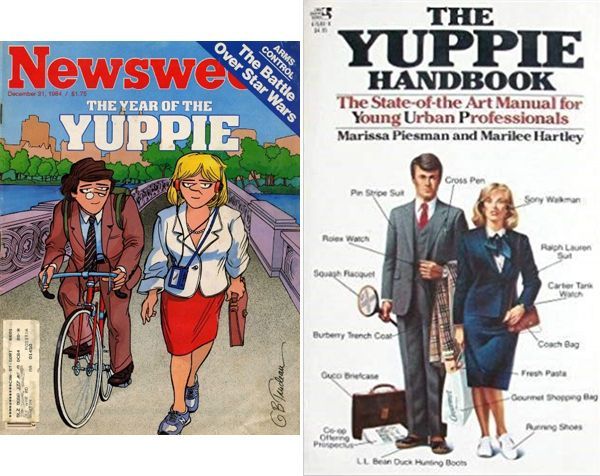

Die soziologischen Impulse wurden in den letzten Jahren von Zeithistoriker*innen aufgenommen und die Annahme einer hegemonialen, neoliberal induzierten Subjektivierung zu einem diskutierten, in Grundzügen aber anerkannten Deutungsmuster.[58] Auf der Quellenebene diskursiver Subjektappelle, wie Management- oder Coachingliteratur, lassen sich denn auch relativ leicht Topoi unternehmerischer Selbstoptimierung nachweisen. Einschlägig bekanntes Beispiel hierfür ist die mediale Figur des „Yuppie“ (Young Urban Professional), die in den USA und Großbritannien in den frühen 1980er-Jahren aufkam. In seinem smarten, konsum- und karriereorientierten Auftreten scheint der Yuppie eine idealtypische Verkörperung „neoliberaler“ Selbstkonzepte zu sein.[59]

Die Gefahren der Verwendung dieses Rahmens der „neoliberalen Subjektivierung“ sind ziemlich offensichtlich. Die empirischen Befunde werden naturwüchsig unklarer, je näher man den arbeitenden Subjekten und ihren Arbeitspraktiken kommt.[60] Auf konkrete Arbeits- und Unternehmenszusammenhänge bezogen, ergibt sich in der Auseinandersetzung mit dem Wandel von Erwerbsarbeit eher ein von Inkonsistenzen, Ungleichzeitigkeiten und Widersprüchen geprägtes Bild differenter Subjektivierungsmuster. Die Dringlichkeit allerdings, mit der gegenwartsnahe, arbeitssoziologische Studien auf Ungleichheiten in der Organisation und Verfügbarkeit von Erwerbsarbeit hinweisen, die neuartige Instabilitäten von erweiterter Selbstverantwortung wie auch prekärer Selbst-Regierung nach sich gezogen hätten, legen es nahe, konkreter und nach Arbeitszusammenhängen differenziert nach den historischen Ursachen dafür zu fragen.[61]

Subjektivität von Arbeitspraktiken kommt vorrangig auch dann ins Spiel, wenn nach dem arbeitenden Körper und seiner Situierung am Arbeitsplatz gefragt wird.[62] Die sozial-räumliche Ordnung des Betriebs gibt Auskunft darüber, welche sozialen Hierarchien hergestellt oder aufgelöst werden sollen. Räumlich abgebildete Konzeptionen von Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufen demonstrieren, welche Subjektivierungsformen von Arbeitskraft und Arbeitsleistung adressiert werden und welche Rolle Disziplinierung, Mitbestimmung oder Selbstorganisation in der Subjektivierung von Arbeit spielen.

Weitere Facetten ökonomischer Subjektivierung zeigen sich, zieht man Fragestellungen der Konsumgeschichte hinzu. Durchaus auch als Kritik am „unternehmerischen Selbst“ formuliert, wird der Stellenwert von Konsum für Subjektivierungsprozesse seit den 1970er-Jahren hervorgehoben.[63] Das konsumtive Subjekt oder der „Konsumbürger“ bezieht demnach seine Individualität, „ganz aus dem Marktgeschehen […], an dem er als weitgehend autonomes Subjekt teilnimmt“.[64] Andreas Reckwitz spricht in seinem Überblickswerk zu hegemonialen Subjektkulturen in der Moderne vom „konsumtorischen Kreativsubjekt“ der Postmoderne (seit den 1970er-/1980er-Jahren), dessen Lebensführung in allen sozialen Zusammenhängen ökonomisch-marktorientiert, konsumtiv und mit dem Anspruch kreativer Selbstgestaltung ablaufe.[65]

Körper, Geist und Seele: Psychoboom nach dem Boom

Der umfangreichste historische Forschungsbereich, der sich des Interpretaments der Subjektivierung bedient, ist die Geschichte der Psychowissenschaften, des Psychowissens und der therapeutischen Beratung. Vorreiter dieser Forschungsrichtung waren Arbeiten des britischen Soziologen Nikolas Rose aus den 1990er-Jahren. Im Kern geht es um die Frage, wie sich humanwissenschaftliche Theorien entwickelt haben, wie sie gesellschaftlich diffundierten und Konzeptionen des menschlichen Selbst verändert haben.[66] Psychowissenschaften, Psychowissen und therapeutische Praktiken als gouvernementale Regierungstechniken verstehend, sind einschlägige Studien in der Regel praxeologisch positioniert und problematisieren die politischen Ausprägungen veränderter Selbstkonzepte und Selbsttechnologien.

Entscheidend für die gesellschaftliche Wirkmächtigkeit psychologischer, medizinischer und anderer humanwissenschaftlicher Subjektivierungsregime dürften Prozesse der „Verwissenschaftlichung des Sozialen“ sein.[67] Der Aufstieg und wachsende Einfluss humanwissenschaftlichen Expertenwissens in Politik, Wirtschaft und öffentlichen Verwaltungen sowie dessen Verbreitung und Popularisierung in z.B. Ratgeberliteratur und alltäglicher Lebenshilfe führten zu veränderten, „verwissenschaftlichten“ Konzepten und Rhetoriken des Selbst. Weitreichend für Subjektivierungspraktiken dürfte daneben der historische Anwendungsbezug sozialen Wissens sein und die Prozesse, in denen das nach Kriterien wissenschaftlicher Evidenz gewonnene soziale Wissen in den Institutionen moderner Sozialregierung, wie Krankenhaus, Asyleinrichtungen oder Behörde, in Alltagsroutinen und sozialpolitische Regulationsmaßnahmen überführt wurde.

Eng verbunden mit bzw. analytisch kaum zu trennen von der Subjektivierung des Seelischen sind Fragen nach körperlicher Gesundheit, Ästhetik und Körperpraxen. Das Feld der Körpergeschichte, das im Zusammenhang mit der Konjunktur kulturhistorischer Methoden seit den 1990er-Jahren diskutiert wird, ist kaum noch zu überblicken.[68] Die methodischen Grenzen zwischen Körpergeschichte und Subjekttheorien können aufgrund der gemeinsamen theoretischen Referenzen bei Foucault und Butler kaum trennscharf gezogen werden und Körperdiskurse berühren fast immer Fragen von Subjektivierung. Gemeinsames Interesse der einschlägigen Arbeiten ist die Frage nach der sozialen Formung von Körpern.[69] Intersektional verschränkt, operiert Körpergeschichte vorwiegend entlang der „klassischen“ soziokulturellen Differenzierungskategorien von Race, Class und Gender. Ist die Herstellung, Normalisierung und Problematisierung von Männer- und Frauenkörpern eine der grundlegenden methodischen Perspektiven feministischer Subjektkritik und -analyse, so gerät zunehmend die Normalisierung „anderer“ marginalisierter, diskriminierter, „behinderter“ Körper, Kranke, Krüppel oder Monster, in den Blick körperhistorischer Forschung, deren Geschichte in den Disability Studies institutionalisiert ist.[70]

Körpermodifikationen spielen auch dann eine Rolle, wenn es um das Verhältnis von Mensch und Maschine geht. Sei es in Form von Prothesentechnik, die körperliche Funktionen ersetzt oder ergänzt oder biotechnischem Enhancement, das in körperliche Abläufe eingreift – zur Diskussion steht, was die Grenzen der Subjekthaftigkeit des Menschen sind und wer sie wie gestaltet.[71] Zunehmend virulent werden diese Fragen, seit es mit dem Aufstieg des Computers zum Alltagsmedium üblich geworden ist, Subjektivität in den virtuellen Raum zu verlagern. Einerseits kann sich so die Körperlichkeit von Subjekten auflösen, und es können alternative Varianten des eigenen Selbst ausprobiert werden, andererseits greifen normierende Maßstäbe sozialer Netzwerke in die Selbstbildung ein. Körpernah eingesetzte technische Instrumente des Self-Tracking (Fitnessarmband, Smartphone-Apps oder Vitalitätssensoren) werden denn auch von der Soziologie als Teil eines Selbstoptimierungsdiskurses kritisiert, dem sich die Anwender*innen selbst unterwerfen, um Subjektidealen körperlicher Fitness zu genügen.[72]

In ersten allgemeinen Forschungsüberblicken zum „modernen“, neuzeitlichen Subjektkörper zeichnet sich eine gewisse Wahlverwandtschaft in der Ausprägung ästhetischer und ethischer Subjektivierungsformen und -praktiken ab.[73] Das „schöne“ Selbst ist im 19. und 20. Jahrhundert auch ein gesundes, ethisch makelloses Selbst. Studien zur Geschichte gesunder Körpersubjekte beschäftigen sich in erster Linie mit Gesundheitspolitiken und den ihnen innewohnenden Subjektivierungsappellen sowie, damit zusammenhängend, mit Ernährung und Fitness im Dienst einer gesundheitlichen Selbstsorge. So wurden Adressierungen und Praktiken von Gesundheitsprävention und Vorsorge als grundlegender Faktor westlicher Gesundheitspolitiken im 20. Jahrhundert gelesen.[74] Historische Problematisierungen von Ernährung bewegen sich am Schnittpunkt zweier Selbsttechnologien: der Kritik an ungesunder Nahrungsaufnahme und dem performativen Akt der Körpermodellierung in differenten gesellschaftlichen Anforderungsbereichen (Arbeit, Sport, Militär, Reproduktion etc.). Präventionskonzepte unterstützten dabei, so die in der kulturhistorischen Forschung dominante Deutung, einen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts anhaltenden Prozess, der das körperliche Selbst nicht mehr nur in Krankheit kuratiert, sondern vorbeugend somatisch optimiert.[75]

Gleichsam ureigenes Forschungsgebiet Foucault’scher Subjekttheorie ist die Geschichte der Sexualität, die auf sein maßgebliches Konzept des Sexualitätsdispositivs als historisch kontingente Genealogie der Hervorbringung von Körpern und ihrer Begehren zurückgeht.[76] Deutschsprachige, zeithistorische Forschung widmet sich schwerpunktmäßig den sexuellen Selbstthematisierungen in den seit den 1960er-Jahren prosperierenden Industrien von Ratgebern und Beratung.[77]

Der historische, Sport treibende Körper ist schließlich Forschungsgegenstand der Sportgeschichte, deren subjekttheoretische Ableger wesentliche Impulse für eine praxeologische Subjektivierungstheorie setzten und die Genealogie moderner Köperideale und Praktiken des Sports (Konkurrenz, Spiel, Kooperation u.a.) mit gesellschaftlich adressierten Subjektidealen verbanden.[78]

Sehr einmütig konstatieren psychologiehistorische Arbeiten zur Zeitgeschichte des Selbst einen grundlegenden Wandel in Subjektkulturen seit den 1970er-Jahren, induziert von einem „Psychoboom nach dem Boom“. Die Perspektive der zahlreichen einschlägigen Studien ist grundlegend anders als die der Psychiatriegeschichte für das 19. Jahrhundert oder die Zeit um 1900, die im Foucault’schen Sinn Normalisierung an den gesellschaftlichen Diagnosen des Wahnsinns festmachen. Psychische Krankheitsbilder oder psychologische und psychiatrische Diagnostik und Therapie und die Selbstkonzepte, die sie abbilden könnten, sind für die gegenwartsnahe Zeitgeschichte durchaus als unterforscht zu bezeichnen, sieht man von einzelnen Spezialstudien oder der bekannten Gegenwartsanalyse Alain Ehrenbergs zur Konjunktur von Depressionen angesichts überfordernder Individualitätsadressierungen ab.[79]

Hingegen interessieren sich die Arbeiten zum „Psychoboom“ der 1970er-Jahre für die deutliche Expansion von populärem Psychowissen sowie von Therapie- und Beratungsmärkten in diesen Jahren und den epistemischen Brüchen in allgemein wirksamen Subjektkonzeptionen und Subjektivierungsweisen, die diese mit sich gebracht hätten.[80] Die kulturelle und politische Bedeutung der 68er-Bewegung unterstreichend, wird die soziale Trägerschicht der Therapeutisierungs- und Psychologisierungsdiskurse vor allem im linksalternativen Milieu und Teilen der Neuen Sozialen Bewegungen verortet.

Der Subjektanforderungskatalog des neuartigen Subjektideals ist durchaus anspruchsvoll: therapeutisch reflektiert, emanzipatorisch befreit, authentisch, kreativ selbstgestaltend und selbstbestimmt, aber auch sozial flexibel und anpassbar – so soll der alternative Neue Mensch beschaffen sein. Somatisches und psychisches Training spielen in seinem Lebensstil ineinander, und die Somatisierung religiösen oder metaphysischen Erlebens ist grundlegend für den permanent gesteigerten Selbstausdruck.[81] Das Ideal des „self growth“ grundiert auch die expressive Emotionalität und Intimität des „postmodernen Selbst“, das Andreas Reckwitz als gegenkulturelle Subjektform der 1960er- bis 1980er-Jahre entwirft.[82] Neben dieser gesteigerten, optimistischen Emotionalität des „linksalternativen Subjekts“ existierte aber auch, so deuten es emotionshistorische Arbeiten an, eine angstbesetzte Subjektivität, verankert in zeitgenössischen Erfahrungen sozialer und politischer Bedrohung und Verunsicherung.[83]

Der linksalternativen Subjektkultur wird, durchaus eher präjudiziert als empirisch und milieuvergleichend nachgewiesen, eine gewisse Avantgardefunktion für die Entwicklung hegemonialer Subjektkulturen zugeschrieben. An Boltanskis und Chiapellos Ausführungen zur kapitalistisch inkorporierten Künstlerkritik der 68er anschließend, wird argumentiert, die emanzipatorischen Subjektadressierungen und therapeutischen Selbstführungstechniken des alternativen Lebensstils seien in den 1980er-Jahren mehr und mehr in ökonomische Zusammenhänge diffundiert und quasi zur Blaupause des „unternehmerischen Selbst“ degeneriert.

Fazit

Die methodische Arbeit am Subjekt ist beständiger Teil seiner empirischen Analyse oder, wie es der Sozialphilosoph Martin Saar formuliert, die Theorie historischer Subjektivität findet ihre „systematischen Pointen“ erst in der Analyse konkreter Subjekt- oder Subjektivierungsformen.[84] Historikerinnen und Historiker sind also aufgefordert, den Konzepten von „Subjektivierung“ zu empirischem Fleisch auf die Knochen zu verhelfen.

Die Geschichte des Selbst, von Subjektivierungsformen und Selbstbildungen kann gegenwärtig zweifellos eine gewisse Konjunktur verzeichnen. Begriffliche „Moden“ ziehen fast zwingend Unschärfen in der Begriffsverwendung nach sich. Zwar stören sich Historiker*innen im Allgemeinen nicht in dem Maße wie sozialwissenschaftliche oder philosophische Nachbarwissenschaften an einem gewissen hemdsärmeligen Anwendungsbezug ihres begrifflichen Handwerkszeugs. Aber insbesondere im Hinblick auf fundierte empirische Ergebnisse stellt sich immer wieder die Frage, welchen heuristischen Erkenntniswert die Begriffsbrille der Subjektivierung oder des Selbstverhältnisses bringt und wie dieser Erkenntniswert quellenkritisch gesichert nachvollziehbar gemacht wird. Jenseits aller berechtigten und inspirierenden Theorieansätze stellen sich für Historiker*innen basale begriffliche und quellenkritische Fragen danach, wie und mit welchen Dokumenten Subjektivierung sichtbar gemacht wird, welchen Herstellungsbedingungen diese unterliegen und was ihre soziale Position und ihr politisches Interesse ist.

In besonderer Weise gilt dieser Kritikpunkt für die Analysen der gegenwartsnahen Zeitgeschichte, die verbreitet von einer neuartigen, allgemeinen „Subjektivierung“ seit den 1970er-Jahren spricht, die gern als „neoliberal“ apostrophiert wird. Zum einen bleibt selbstredend die Bedeutung von „Subjektivierung“ dabei nebulös. Zum anderen, und das wiegt schwerer, zielt die vermutlich intendierte und berechtigte Kritik an der „neoliberalen Subjektform“ der Gegenwart und ihren selbstoptimierenden Adressierungen ins Leere, bleibt sie gesellschaftlich und politisch undifferenziert in der Darstellung. Im Extremfall besteht die Gefahr, liberale Anliegen wie Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit im Bad des Neoliberalismus auszuschütten.

Ähnlich diffuse Effekte in historischen Subjektanalysen hat die Verwendung nicht reflektierter Quellenbegriffe zur Umschreibung von Subjektivierungsprozessen, wenn deren historisch politischer Kontext und Begriffsballast nicht klar werden. Der von Ulrich Bröckling verwendete Begriff der „Menschenführung“, mit dem er Dispositive gesellschaftlicher Ordnungsprogramme bezeichnet, irritiert aus historischer Sicht.[85] Zwar ist er soziologisch zur Bezeichnung sozialer Machtausübung in Anstalten der „Menschenführung“ (im Betrieb, im Militär oder in Erziehungseinrichtungen) akzeptiert. Konzept und Semantiken von „Menschenführung“ wurden aber vor allem in konservativen bis rechtsextremen, großenteils industrienahen Milieus der Zwischenkriegszeit geprägt, die damit zugunsten des „Führerprinzips“ Partizipationsbewegungen in hierarchischen Organisationen steuern und abfangen wollten.[86]

Versteht man hingegen – und dafür plädiert dieser Artikel – Subjektivierung als systematischen Oberbegriff moderner Gouvernementalität, erfordert er weitere Präzisierung. Eine Ebene der Präzisierung historischer Begrifflichkeiten ist klassischerweise die Periodisierung, für die es seitens der Soziologie verschiedene Vorschläge gibt, die gemeinsam haben, zentrale Umbrüche in Subjektformen im frühen 20. Jahrhundert (1920er-Jahre) und in den 1970er-Jahren anzusetzen. Andreas Reckwitz entwirft ein weites kultursoziologisches Panorama von Subjektkulturen, das vom „moralisch-souveränen Allgemeinsubjekt“ der bürgerlichen Moderne (19. Jahrhundert) über das „nach-bürgerliche Angestelltensubjekt“ der organisierten Moderne (1920-1970) zum „konsumtorischen Kreativsubjekt“ der Postmoderne (seit den 1970er-/1980er-Jahren) reicht.[87]

Instruktiv ist der Vorschlag der Soziologen Alexander Hesse und Stefan Senne, die, konzentriert auf die Quellengattung von Lebensratgebern, drei Regime von „Selbstführung“ in den gouvernementalen Gefügen des 20. Jahrhunderts identifizieren.[88] Sei es in den 1920er-Jahren vor allem um die Schulung des Willens gegangen, darum, das Subjektideal des „verpanzerten Herrschersubjekts“ einzuüben, seien in den 1960er- und 1970er-Jahren Selbstausdruck, Authentizität und Selbstentfaltung gefragte Technologien der Selbstführung gewesen. Selbstführung habe nun auf Demokratisierung und Liberalisierung gezielt. In den 1990er- und 2000er-Jahren setzten die Lebensratgeber auf die Effizienz der Emotionen und die Aktivierung von Eigenverantwortung. Statt eines umfassenden Subjektideals sei es nun um „episodische Subjektivierung“ und eine projektförmige, stetig fortsetzende Selbstaktualisierung gegangen. Statt eines zunehmend freien und selbstbestimmten Subjekts erkennen die Autoren in den Lebensführungsratgebern der Gegenwart den Entwurf eines „zunehmend aus dem Zentrum seiner Formung herausrückenden Subjekts“, das Appellen von Selbstführung ausgesetzt, diese immer weniger gedanklich oder praktisch „durchdringen“ könne.[89]

Zeithistorisch sind die soziologischen Überlegungen von Interesse, da sie die Subjektivierungsgeschichte im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts als Prozess längerer Dauer sozialstrukturell verorten. Das „Subjekt“ als solches sprang keineswegs in den Jahren um 1970 aus dem Kasten der Geschichte, vielmehr ist in diesen Jahren eine spezifische Ausformung von Subjektivierung anzunehmen, darin ist sich die Forschungsliteratur weitgehend einig. Dieser Punkt ist einerseits festzuhalten, um Bedingungen von Subjektivierung und Selbstbildung anderer historischer Zeiten und sozialer Zusammenhänge (Selbstermächtigung in Gewaltakten, Selbstexpressivität in religiöser Innerlichkeit, Selbstdisziplinierung in physiologischer Übung) nicht zu vernachlässigen.

Andererseits kann, begrifflich präzisiert, einer linearen Fortschrittserzählung zunehmender Selbstexpressivität und Selbststeuerung, die häufig in der Geschichte von Subjektivierung mittransportiert wird, ein sozial komplexeres Deutungsmodell von Subjektivierung entgegengesetzt werden. Neuere soziologische Arbeiten deuten darauf hin, dass Subjektivierungsprozesse der jüngsten Zeitgeschichte und der Gegenwart sich weder in emanzipierter Selbstverwirklichung oder ökonomisierter Selbstoptimierung erschöpfen, sondern unter Umständen in Form sozialer Anpassung, Unterwürfigkeit und Folgebereitschaft eine „Wiederkehr des Autoritären“ (Heitmeyer) adressieren, oder aber Subjekte „eigensinnig“ auf Ansprüchen von „Normalität“ (Hürtgen/Voswinkel) beharren.[90] Zeithistorische Forschung zur Subjektivierung bleibt damit aufgefordert, soziale Stratifikationen und Gegenläufigkeiten in Subjektivierungsprozessen nicht zu vernachlässigen.

Empfohlene Literatur zum Thema

Thomas Alkemeyer/Gunilla Budde/Dagmar Freist (Hrsg.), Selbst-Bildungen. Soziale und kulturelle Praktiken der Subjektivierung, Bielefeld 2013

Ulrich Bröckling, Genealogie der Subjektivierung. Ein Forschungsprogramm, in: ders., Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt a. M. 2007, S. 19-45

Michel Foucault, Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band I-IV, 1954-1988, Frankfurt a. M. 2001-2005

Andreas Reckwitz, Subjekt, Bielefeld 2008

Wiebke Wiede, Subjekt und Subjektivierung, Version: 3.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 15.12.2020, URL: http://docupedia.de/zg/Wiede_subjekt_und_subjektivierung_v3_de_2020

![]() Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz „Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0“. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de .

Dieser Text wird veröffentlicht unter der Lizenz „Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0“. Eine Nutzung ist für nicht-kommerzielle Zwecke in unveränderter Form unter Angabe des Autors bzw. der Autorin und der Quelle zulässig. Im Artikel enthaltene Abbildungen und andere Materialien werden von dieser Lizenz nicht erfasst. Detaillierte Angaben zu dieser Lizenz finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de .

Anmerkungen

- ↑ Vgl. hierzu pointiert: Ulrich Bröckling, Anruf und Adresse, in: Andreas Gelhard/Thomas Alkemeyer/Norbert Ricken (Hrsg.), Techniken der Subjektivierung, München 2013, S. 49-59.

- ↑ Hingegen konzise ausgeführt bei: Andreas Reckwitz, Subjekt, Bielefeld 2008.

- ↑ In Anlehnung an Norbert Ricken, Subjektivität und Kontingenz. Pädagogische Anmerkungen zum Diskurs menschlicher Selbstbeschreibungen, in: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik 75 (1999), S. 208-237, hier S. 213, sowie Martin Saar, Analytik der Subjektivierung. Umrisse eines Theorieprogramms, in: Gelhard/Alkemeyer/Ricken (Hrsg.), Techniken, S. 17-27.

- ↑ Michel Foucault, Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits, Band IV: 1980-1988, Frankfurt a.M. 2005, S. 269; vgl. auch Frédéric Gros, Situierung der Vorlesungen, in: Michel Foucault, Subjekt und Macht, in: ders., Hermeneutik des Subjekts. Vorlesungen am Collège de France 1981/82, Frankfurt a.M. 2004, S. 616-668, hier S. 623.

- ↑ Michel Foucault, Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits, Band II: 1970-1975, Frankfurt a.M. 2002, S. 1016.

- ↑ Vgl. hierzu auch Graham Burchell/Colin Gordon/Peter Miller (Hrsg.), The Foucault Effect. Studies in Governmentality, Chicago 1991; Klaus Große Kracht, „Gouvernementalität“ – Michel Foucault und die Geschichte des 20. Jahrhunderts; Maren Möhring, Die Regierung der Körper. „Gouvernementalität“ und „Techniken des Selbst“; Jürgen Martschukat, Feste Bande lose schnüren „Gouvernementalität“ als analytische Perspektive auf Geschichte, alle Aufsätze in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe 3 (2006), H. 2, https://zeithistorische-forschungen.de/2-2006.

- ↑ Foucault, Dits et Ecrits, Band IV, S. 116.

- ↑ Vgl. hierzu Foucault, Dits et Ecrits, Band II, S. 98; ders., Dits et Ecrits, Band IV, S. 890.

- ↑ Ebd., S. 890.

- ↑ Foucault, Dits et Ecrits, Band II, S. 482.

- ↑ Ders., Dits et Ecrits, Band IV, S. 275.

- ↑ Martin Saar, Genealogie als Kritik. Geschichte und Theorie des Subjekts nach Nietzsche und Foucault, Frankfurt a.M./New York 2007, S. 28; Gros, Situierung, S. 621; Petra Gehring/Andreas Gelhard, Vorwort, in: dies. (Hrsg.), Parrhesia. Foucault und der Mut zur Wahrheit, Zürich 2012, S. 7-9, hier S. 9.

- ↑ Louis Althusser, Ideologie und ideologische Staatsapparate, Bd. 1/1, Hamburg 2010, S. 88f.

- ↑ Ebd., S. 89.

- ↑ Ebd., S. 85, 105.

- ↑ Vgl. Judith Butler, Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt a.M. 2001, S. 81-100.

- ↑ Vgl. Jacques Derrida, Signatur, Ereignis, Kontext, in: ders., Randgänge der Philosophie, Wien 1988, S. 291-314.

- ↑ Judith Butler, Hass spricht. Zur Politik des Performativen, Berlin 1998.

- ↑ Hierzu auch: Marion Ott/Daniel Wrana, Gouvernementalität diskursiver Praktiken. Zur Methodologie der Analyse von Machtverhältnissen am Beispiel einer Maßnahme zur Aktivierung von Erwerbslosen, in: Johannes Angermüller/Silke van Dyk (Hrsg.), Diskursanalyse meets Gouvernementalitätsforschung. Perspektiven auf das Verhältnis von Subjekt, Sprache, Macht und Wissen, Frankfurt a.M. 2010, S. 155-181, hier S. 159.

- ↑ Michel Foucault, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität I. Vorlesung am Collège de France 1977-1978, Frankfurt a.M. 2006, S. 292ff.; hierzu auch: Daniel Hechler/Axel Philipps (Hrsg.), Widerstand denken. Michel Foucault und die Grenzen der Macht, Bielefeld 2008.

- ↑ Zur Denkfigur des „Eigen-Sinns“ sind bekanntermaßen die Arbeiten von Alf Lüdtke einschlägig: vgl. Alf Lüdtke, Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus. Ergebnisse, Hamburg 1993.

- ↑ Vgl. hierzu: Lutz Eichler, System und Selbst. Arbeit und Subjektivität im Zeitalter ihrer strategischen Anerkennung, Bielefeld 2013, S. 257-285.

- ↑ Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a.M. 1991, spez. S. 198-208; dies., Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts, Frankfurt a.M. 1997, S. 34.

- ↑ Ebd., S. 40.

- ↑ Ebd., S. 26; ebd., Anm. 15, S. 221.

- ↑ Butler, Körper, S. 21, 31f.; dies., Unbehagen, S. 61.

- ↑ Ebd., S. 61.

- ↑ Ebd., S. 20f.

- ↑ Butler, Körper, S. 22-24.

- ↑ Edward Said, Orientalismus, Frankfurt a.M. 1981; Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation, Wien 2007.

- ↑ Gayatri Chakravorty Spivak, Subaltern Studies. Deconstructing Historiography, in: Donna Landry/Gerald MacLean (Hrsg.), The Spivak Reader. Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak, London 1996, S. 203-236.

- ↑ Homi K. Bhabha, Die Verortung der Kultur, Tübingen 2000, spez. S. 95f., 125-136, 165-171.

- ↑ „Selbst-Bildungen“ lautet der Titel des DFG-Graduiertenkollegs 1608/1 zu „Subjektivierungen“ an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, das bis 2019 finanziert wurde, online unter http://www.uni-oldenburg.de/graduiertenkolleg-selbst-bildungen/ [15.12.2020]; Publikationen des Forschungszusammenhangs finden sich in der Reihe „Praktiken der Subjektivierung“ im Verlag transcipt, online unter https://www.transcript-verlag.de/reihen/soziologie/praktiken-der-subjektivierung/?f=12320 [15.12.2020].

- ↑ Charles Taylor, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, Frankfurt a.M. 1996; Roy Porter (Hrsg.), Rewriting the Self. Histories from the Renaissance to the Present, London 1997; Jerrold E. Seigel, The Idea of the Self. Thought and Experience in Western Europe since the Seventeenth Century, Cambridge 2005; zur Einführung: Heinz Abels, Identität, Wiesbaden ²2010; Max Fuchs, Persönlichkeit und Subjektivität. Historische und systematische Studien ihrer Genese, Wiesbaden 2001.

- ↑ Regenia Gagnier, Subjectivities: A History of Self-Representation in Britain, 1832-1920, New York 1991; Robert H. Wiebe, Self-Rule: A Cultural History of American Democracy, Chicago 1995; Patrick Joyce, Democratic Subjects: The Self and the Social in Nineteenth-Century, Cambridge 1994; methodisch: Patrick Joyce, The End of Social History?, in: Social History 20 (1995), S. 73-91.

- ↑ Andreas Kaminski, Prüfungen um 1900. Zur Genese einer Subjektivierungsform, in: Historische Anthropologie 19 (2011), S. 331-353; ders., Wie subjektivieren Prüfungstechniken? Subjektivität und Möglichkeit bei William Stern und Martin Heidegger, in: Gelhard/Alkemeyer/Ricken (Hrsg.), Techniken, S. 173-187; Ruben Hackler, Subjektivierung der Rechtsprechung? Vom forum internum zur (Sozial-) Psychologie des Richters im Straf- und Zivilrecht um 1900, in: ebd., S. 133-148; Daniela Saxer, Persönlichkeiten auf dem Prüfstand. Die Produktion von Arbeitssubjekten in der frühen Berufsberatung, in: Historische Anthropologie 19 (2011), S. 354-371; Wiebke Wiede, Von Zetteln und Apparaten. Subjektivierung in bundesdeutschen und britischen Arbeitsämtern der 1970er- und 1980er-Jahre, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary /Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 13 (2016), H. 3, https://zeithistorische-forschungen.de/3-2016/5398, Druckausgabe: S. 466-487.

- ↑ Nils Baratella, Das kämpferische Subjekt. Boxen – Der Kampf als Subtext moderner Subjektphilosophie, Paderborn 2015; Jörn Eiben, Das Subjekt des Fußballs. Eine Geschichte bewegter Körper im Kaiserreich, Bielefeld 2016.

- ↑ Brigitte Studer/Heiko Haumann (Hrsg.), Stalinistische Subjekte / Stalinist Subjects / Sujets staliniens. Individuen und System in der Sowjetunion und der Komintern 1929-1953, Zürich 2006; Mark D. Steinberg, Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910-1925, Ithaca 2002; Oleg Kharkhordin, The Collective and the Individual in Russia. A Study of Practices, Berkeley 1999; zu Deutschland im NS: Janosch Steuwer, „Ein Drittes Reich, wie ich es auffasse.“ Politik, Gesellschaft und privates Leben in Tagebüchern 1933-1939, Göttingen 2017; Moritz Föllmer, Individuality and Modernity in Berlin. Self and Society from Weimar to the Wall, Cambridge 2013.

- ↑ Zu den „Techniken des Selbst“ im Stalinismus: Brigitte Studer, Liquidate the Errors or Liquidate the Person? Stalinist Party Practices as Techniques of the Self, in: Studer/Haumann (Hrsg.), Stalinistische Subjekte, S. 197-216; Jochen Hellbeck, Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931-1939), in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 44 (1996) S. 344-373; ders.: Revolution on My Mind. Writing a Diary under Stalin, Cambridge 2006.

- ↑ Zu methodischen Fragen im Umgang mit Ego-Dokumenten vgl. Penny Summerfield, Histories of the Self. Personal Narratives and Historical Practice, New York 2019; Christine Hämmerling/Daniela Zetti (Hrsg.), Das dokumentierte Ich. Wissen in Verhandlung, Zürich 2018; zum Tagebuch im 20. Jahrhundert: Janosch Steuwer/Rüdiger Graf (Hrsg.), Selbstreflexionen und Weltdeutungen. Tagebücher in der Geschichte und der Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts, Göttingen 2015.

- ↑ David Scott, Colonial Governmentality, in: Social Text 43 (1995), S. 191-220; Angelika Epple/Ulrike Lindner, Introduction, in: Comparativ 21 (2011), Heft 1: Entangled Histories. Reflecting on Concepts of Coloniality and Postcoloniality, hg. v. Angelika Epple/Olaf Kaltmeier/Ulrike Lindner, S. 7-13, online unter https://www.comparativ.net/v2/article/view/396/329 [15.12.2020].

- ↑ Catherine Hall, Civilising Subjects. Metropole and Colony in the English Imagination 1830-1867, Cambridge 2002; Ann Laura Stoler, Race and the Education of Desire. Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things, Durham 1995; dies., Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, Princeton 2009; Ulrike Schaper, Koloniale Verhandlungen. Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Herrschaft in Kamerun 1884-1916, Frankfurt a.M./New York 2012; Taylor C. Sherman/William Gould/Sarah Ansari (Hrsg.), From Subjects to Citizens. Society and Everyday State in India and Pakistan, 1947-1970, Cambridge 2014.

- ↑ Pascal Eitler/Jens Elberfeld, Von der Gesellschaftsgeschichte zur Zeitgeschichte des Selbst – und zurück, in: dies. (Hrsg.), Zeitgeschichte des Selbst. Therapeutisierung, Politisierung, Emotionalisierung, Bielefeld 2015, S. 7-30, hier S. 10, 14, 26; dort argumentierend gegen: Anselm Doering-Manteuffel/Lutz Raphael, Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 2008, die aber auf Perspektivabhängigkeit der Analyse strukturellen Wandels und gesellschaftliche Wechselwirkungen in seinem historischen Ablauf hinweisen (ebd., S. 92).

- ↑ „Politische Kulturgeschichte des Selbst“ nach: Maik Tändler/Uffa Jensen (Hrsg.), Das Selbst zwischen Anpassung und Befreiung. Psychowissen und Politik im 20. Jahrhundert, Göttingen 2012, S. 14; ähnlich im Ansatz: Sven Reichardt, Authentizität und Gemeinschaft. Linksalternatives Leben in den siebziger und frühen achtziger Jahren, Frankfurt a.M. 2014, spez. S. 885-891; Andreas Reckwitz, Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne, Weilerswist 2006, S. 494-499.

- ↑ Imke Schmincke, Von der Befreiung der Frau zur Befreiung des Selbst. Eine kritische Analyse der Befreiungssemantik in der (Neuen) Frauenbewegung, in: Eitler/Elberfeld (Hrsg.), Zeitgeschichte des Selbst, S. 217-237.

- ↑ Ausnahmen hingegen: Andrea Bührmann, Der Kampf um „weibliche Individualität“. Zur Transformation moderner Subjektivierungsweisen in Deutschland um 1900, Münster 2004; Brigitte Studer, 1968 und die Formung des feministischen Subjekts, Wien 2011; soziologisch: Helga Bilden, Feministische Perspektiven in der Sozialpsychologie am Beispiel der Bulimie, in: Heiner Keupp (Hrsg.), Zugänge zum Subjekt. Perspektiven einer reflexiven Sozialpsychologie, Frankfurt a.M, 1994, S. 147-185; als Gegenwartskritik: Angela McRobbie, The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change, Los Angeles 2009.

- ↑ Ausnahmen hingegen: Jens Elberfeld, Unterschichten, Frauen, Ausländer. Zur Normalisierung von Differenz in Familientherapie und -beratung, BRD 1960-1990, in: Traverse 18 (2011), Nr. 3, S. 105-121; ders./Pascal Eitler, Gesellschaftsgeschichte zur Zeitgeschichte des Selbst und zurück, in: dies. (Hrsg.), Zeitgeschichte des Selbst, S. 7-30, hier S. 25; Massimo Perinelli, Migration und das Ende des bürgerlichen Subjekts. Transformationen des Subjekts vom Gastarbeiterregime bis zum Diskurs des Illegalen, in: ebd., S. 195-215.

- ↑ Vgl. zusammenfassend: Vgl. zusammenfassend: Economy and Society 22 (1993), Nr. 3: Liberalism, Neoliberalism and Governmentality; Burchell, Gordon, and Miller, The Foucault Effect; Peter Miller and Nikolas Rose, Governing the Present. Administering Economic, Social and Personal Life (Malden: Polity Press, 2008); in deutscher Sprache: Marianne Pieper/Encarnación Gutiérrez Rodríguez (Hrsg.), Gouvernementalität. Ein sozialwissenschaftliches Konzept in Anschluss an Foucault, Frankfurt a.M. 2003; Ulrich Bröckling/Susanne Krasmann/Thomas Lemke (Hrsg.), Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Frankfurt a.M. 2010; hierzu auch: Klaus Große Kracht, „Gouvernementalität“.

- ↑ Ulrich Beck, Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten, in: Reinhard Kreckel (Hrsg.), Soziale Ungleichheiten , Göttingen 1983, S. 35-74; vgl. auch Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a.M. 1986, spez. S. 205-219; ders./Elisabeth Beck-Gernsheim, Individualisierung in modernen Gesellschaften ‒ Perspektiven und Kontroversen einer subjektorientierten Soziologie, in: dies. (Hrsg.), Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften, Frankfurt a.M. 1994, S. 10-39.

- ↑ Begriff der „Bastelbiographie“ bei Beck/Beck-Gernsheim, Individualisierung, S. 13.

- ↑ Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gernsheim: Nicht Autonomie, sondern Bastelbiographie. Anmerkungen zur Individualisierungsdiskussion am Beispiel des Aufsatzes von Günter Burkart, in: Zeitschrift für Soziologie 22 (1993), S. 178-187, hier S. 179, online unter https://www.degruyter.tools/document/doi/10.1515/zfsoz-1993-0302/html [15.12.2020].

- ↑ Hierzu nicht subjekttheoretisch, aber umfassend für die „Sattelzeit“ des Homo Oeconomicus bis ca. 1830: Joseph Vogl, Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen, Zürich/Berlin 2002.

- ↑ Vgl. Luc Boltanski/Ève Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2003 [frz. EA: Le nouvel Ésprit du Capitalisme, Paris 1999].

- ↑ Vgl. Richard Sennett, Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin 1998 [engl. EA: The Corrosion of Character, New York 1998].

- ↑ Zitat: Michel Foucault, Geschichte der Gouvernementalität II: Die Geburt der Biopolitik, Frankfurt a.M. 2004, S. 314; hierzu auch: Jan-Otmar Hesse, „Der Mensch des Unternehmens und der Produktion“. Foucaults Sicht auf den Ordoliberalismus und die „Soziale Marktwirtschaft„, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 3 (2006), H. 2, online unter http://www.zeithistorische-forschungen.de/2-2006/id=4521, Druckausgabe: S. 291-296.

- ↑ Vgl. Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt a.M. 2007; der Terminus „enterprising subject“ bereits bei: Peter Miller/Nikolas Rose, Production, Identity, and Democracy, in: Theory and Society 24 (1995), S. 427-467, hier S. 430, online unter http://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/Production-Identity-and-Democracy.pdf [15.12.2020].

- ↑ Siehe z.B.: Manfred Moldaschl/G. Günter Voß (Hrsg.), Subjektivierung von Arbeit, München 2002; Martin Baethge, Arbeit, Vergesellschaftung, Identität. Zur zunehmenden normativen Subjektivierung der Arbeit, in: Soziale Welt 42 (1991), S. 6-19, online unter http://www.volkskunde.uni-muenchen.de/vkee_download/g__tz/3-baethge.pdf [15.12.2020]; G. Günter Voß/Hans J. Pongratz, Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der „Ware Arbeitskraft“?, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 50 (1998), S. 131-158.

- ↑ Vgl. Doering-Manteuffel/Raphael, Nach dem Boom; dies., Nach dem Boom. Neue Einsichten und Erklärungsversuche, in: dies./Thomas Schlemmer (Hrsg.), Vorgeschichte der Gegenwart. Dimensionen des Strukturbruchs nach dem Boom, Göttingen 2016, S. 9-34, hier S. 19; Frank Bösch/Thomas Hertfelder/Gabriele Metzler, Grenzen des Neoliberalismus. Der Wandel des Liberalismus im späten 20. Jahrhundert, in: dies. (Hrsg.), Grenzen des Neoliberalismus. Der Wandel des Liberalismus im späten 20. Jahrhundert, Stuttgart 2018, S. 13-36, hier S. 15f.

- ↑ Vgl. Sina Fabian, Der Yuppie. Projektionen des neoliberalen Wandels, in: Bösch/Hertfelder/Metzler (Hrsg.), Grenzen des Neoliberalismus, S. 93-117.

- ↑ So soziologische und historische Ansätze übereinstimmend vgl. jeweils die Beiträge in: Morten Reitmayer/Ruth Rosenberger (Hrsg.), Unternehmen am Ende des „goldenen Zeitalters“. Die 1970er Jahre in unternehmens- und wirtschaftshistorischer Perspektive, Essen 2008; Hans J. Pongratz/G. Günter Voß (Hrsg.), Typisch Arbeitskraftunternehmer? Befunde der empirischen Arbeitsforschung, Berlin 2004.

- ↑ Vgl. z.B. Dieter Sauer, Die Zukunft der Arbeitsgesellschaft. Soziologische Deutungen in zeithistorischer Perspektive, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 55 (2007), S. 309-328, online unter https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2007_2_4_sauer.pdf [15.12.2020].

- ↑ Vgl. Timo Luks, Der Betrieb als Ort der Moderne. Zur Geschichte von Industriearbeit, Ordnungsdenken und Social Engineering im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2010, spez. S. 123-133; Karsten Uhl, Humane Rationalisierung? Die Raumordnung der Fabrik im fordistischen Jahrhundert, Bielefeld 2014, S. 154-161, 241-249, 223-225; teilweise subjekttheoretisch die Beiträge in: Lars Bluma/Karsten Uhl (Hrsg.), Kontrollierte Arbeit ‒ disziplinierte Körper? Zur Sozial- und Kulturgeschichte der Industriearbeit im 19. und 20. Jahrhundert, Bielefeld 2012.

- ↑ Vgl. Jan-Otmar Hesse, Der Konsument als Unternehmer. Fünf Einwände und ein Interpretationsvorschlag, in: Reitmayer/Rosenberger (Hrsg.), Unternehmen am Ende des „goldenen Zeitalters“, S. 319-335, online unter https://zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/material/2015-3/Hesse_2008.pdf [15.12.2020]; Reckwitz, Das hybride Subjekt, S. 588-628; für eine übergreifende Subjektformation des 20. Jahrhunderts in Form des „betriebsamen Menschen“ plädiert Peter-Paul Bänziger, vgl. ebd., Der betriebsame Mensch: ein Bericht (nicht nur) aus der Werkstatt, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 23 (2012), S. 222-236, online unter https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/73327/1/baenziger_oezg_2012.pdf [15.12.2020].

- ↑ Andreas Wirsching, Konsum statt Arbeit? Zum Wandel von Individualität in der modernen Massengesellschaft, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 57 (2009), S. 171-199, hier S. 182, online unter https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2009_2_1_wirsching.pdf [15.12.2020].

- ↑ Reckwitz, Das hybride Subjekt, S. 588.

- ↑ Nikolas Rose, Governing the Soul. The Shaping of the Private Self, London/New York 1990; ders., Inventing Our Selves. Psychology, Power, and Personhood, Cambridge 1996; als Überblick über die Entwicklung humanwissenschaftlicher Selbstkonzepte im 20. Jahrhundert: Greg Eghigian/Andreas Killen/Christine Leuenberger, The Self as Project. Politics and the Human Sciences in the Twentieth Century, in: Osiris 22 (2007), S. 1-25; Eva Illouz, Die Errettung der modernen Seele. Therapien, Gefühle und die Kultur der Selbsthilfe, Frankfurt a.M. 2009; Mathew Thomson, Psychological Subjects. Identity, Culture, and Health in Twentieth-Century Britain, Oxford 2006; Boris Traue, Das Subjekt der Beratung. Zur Soziologie einer Psycho-Technik, Bielefeld 2010; Jens Elberfeld, Anleitung zur Selbstregulation. Eine Wissensgeschichte der Therapeutisierung im 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M./New York 2020; Tändler/Jensen (Hrsg.), Das Selbst zwischen Anpassung und Befreiung.

- ↑ Lutz Raphael, Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzeptionelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), S. 165-193, überarbeitete Fassung in: ders., Ordnungsmuster und Deutungskämpfe. Wissenspraktiken im Europa des 20. Jahrhunderts, Göttingen 2018, S. 13-50; ders., Embedding the Human and Social Sciences in Western Societies, 1880-1980: Reflections on Trends and Methods of Current Research, in: Kerstin Brückweh/Dirk Schumann/ Richard F. Wetzell/Benjamin Ziemann (Hrsg.), Engineering Society. The Role of the Human and Social Sciences in Modern Societies, 1880-1980, Basingstoke 2012, S. 41-56; den Bezug zur Subjektivierung herstellend: Bröckling, Das unternehmerische Selbst, S. 42.

- ↑ Zur Körpergeschichte siehe exemplarisch: Maren Lorenz, Leibhaftige Vergangenheit. Einführung in die Körpergeschichte, Tübingen 2000.

- ↑ Netzwerk Körper (Hrsg.), What Can a Body Do? Praktiken und Figurationen des Körpers in den Kulturwissenschaften, Frankfurt a.M./New York 2012.