„Nicht die ‚sachlichen‘ Zusammenhänge der ‚Dinge‘, sondern die gedanklichen Zusammenhänge der Probleme liegen den Arbeitsgebieten der Wissenschaften zugrunde.“[1]

Klassikerlektüre dient der intellektuellen Selbstverortung unserer modernen Zivilisation. So wird auch Max Weber als Nationalökonom, historischer Soziologe, Politik- und Kulturanalytiker weltweit gelesen. Fragen wir nach Webers Bedeutung für die Zeitgeschichte, so ist es eine doppelte Fragerichtung, der wir folgen müssen: Welche Impulse kann das Werk Max Webers der Zeitgeschichte liefern? Und wie hat sich die Zeitgeschichte im 20. Jahrhundert und bis in die Gegenwart bei der gedanklichen Ordnung ihrer Probleme von Weber inspirieren lassen?

In diesem Beitrag geht es nicht um eine Rezeptionsgeschichte,[2] auch nicht um eine systematische Entfaltung seiner politischen Theorie. Vielmehr geht es um eine Problemgeschichte von Impulsen und Inspirationen, ganz so, wie Zeitgeschichte als „Vorgeschichte gegenwärtiger Problemkonstellationen“ (Hans Günter Hockerts) verstanden wird und „die Analyse des 20. Jahrhunderts als ihren Gegenstandsbereich ansieht“.[3] Max Weber wirkte in den revolutionären Veränderungsprozessen des frühen 20. Jahrhunderts als eine Figur der Zeitgeschichte und zugleich als einer ihrer ersten brillanten Analytiker. Welche Kulturbedeutung kommt seinem Werk hundert Jahre nach seinem Tod zu?

Max Weber, am 21. April 1864 in Erfurt geboren, führte nach Professuren für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft in Freiburg und Heidelberg seit 1903 das Leben eines Privatgelehrten. Als führendes Mitglied im Verein für Socialpolitik, als Mitherausgeber des „Archivs für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“ und als Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziologie war er in der Fachöffentlichkeit prominent. Sein virtuoses Ineinanderfügen von universalhistorischer Bildung und gegenwartskritischen Zuspitzungen in neuen sozialwissenschaftlichen Begrifflichkeiten machte ihn zu einer Größe im Heidelberger Gelehrtenmilieu. Der nationalen wie internationalen Öffentlichkeit und den politischen Eliten schlagartig geläufig wurde er mit dem welthistorischen Jahr 1917. Er provozierte durch seine publizistischen Interventionen, führte einen engagierten Wahlkampf für die Deutsche Demokratische Partei (DDP), war im Dezember 1918 sachverständiger Berater bei den Verfassungsberatungen im Reichsamt des Innern und im Mai 1919 bei den Friedensverhandlungen von Versailles. Im Anschluss trat er in München eine Professur für Gesellschaftswissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie an. Weber starb am 14. Juni 1920. In seiner Vorlesung über „Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie)“ war er nach einführenden Klärungen zum „Begriff des Staates“ nur bis zum zweiten Paragraphen, den „Typen der legitimen Herrschaft“ gelangt.[4]

Webers weitgespanntes Œuvre mit den Hauptwerken zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ und zur „Religionssoziologie“ blieb unvollendet. In zeithistorischer Konfliktdiagnostik konzentrierte er sich auf die modernen Lebensordnungen in ihrer Prägekraft für soziale Gruppen und individuelle Lebensführung. Kapitalistische Wirtschaft, demokratische Herrschaft, religiöse Gemeinschaften wurden daraufhin untersucht, welche „Lebenschancen“ durch sie eröffnet und welche verschlossen würden. Das macht Webers Denkmethode für Historiker und Historikerinnen bis heute anschlussfähig.[5] Weber verstand sich als „Gelehrter“ in einem säkularen Prozess der „Rationalisierung und Intellektualisierung“ der modernen Welt und sah seinen eigenen Beitrag in einer Verwissenschaftlichung des sozialen Ordnungsdenkens. Einschlägige Kategorien und griffige Stichworte aus seinem Werk sind in die Zeitgeschichte eingegangen: „charismatische Herrschaft“ und „bürokratische Veralltäglichung“, „kapitalistischer Geist“ und „plebiszitäre Führerdemokratie“, „Klassenstruktur“ und „Parteienoligarchie“, „machtstaatliche Nation“ und „Weltpolitik“, „sozialer Kampf“ und „politische Gewalt“ etc. Für die im Laufe der Dekaden wechselnden Aufgaben der Zeitgeschichte fanden und finden sich stets neue Aspekte, zu denen Weber eine klassische Orientierungshilfe bot und bis heute bietet.

In sechs Schritten soll im Folgenden der Bedeutung Webers für wechselnde zeitgeschichtliche Problemstellungen nachgegangen werden. Auszugehen ist von den unterschiedlichen Interessen, die sich in einem freien Spiel von Aneignung und Abwehr auf Webers Werk richten, und von der „Vielfalt der Perspektiven“, aus denen Webers Themen und Begrifflichkeiten fruchtbar gemacht werden (1). In der Beschäftigung mit Weber war das nach 1945 erst einmal die Konstellation von nationalem Machtstaat, Demokratie und Weltpolitik, die den Blick auf Weber lenkte (2). Es folgten sozialökonomische Zugriffe, um Weber für eine historische Analyse „sozialer Ungleichheit“ zu nutzen (3). Stets war es wichtig, sich kritisch der Potenziale seines methodisch-theoretischen Denkens zu vergewissern (4). Seit den 1980er-Jahren liefert die Max Weber-Gesamtausgabe mit ihrer systematischen Quellenerschließung dem Weberdiskurs eine verlässliche Textgrundlage (5). Die große Amerikareise von 1904 hat Weber starke Impulse verliehen, der Wechselwirkung von globalem Kapitalismus, nationalstaatlichen Ordnungen und pluralisierten Massendemokratien besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es handelt sich um die Problemkonstellation, welche die Zeitgeschichte das 20. Jahrhundert hindurch und bis in die Gegenwart immer wieder herausgefordert hat und neu herausfordert (6).

1. Max Weber 2014-2020: Ein „lieu de mémoire“

Seinen Status als „Klassiker der Geschichtswissenschaft“ hat Weber auch im 21. Jahrhundert behalten. Dazu mussten ihm „Vergegenwärtigung durch erneute Lektüre“, „Innovationen der Methodik“ und spezifische „Zeiterfahrungen“ nachgewiesen werden können, die in sein gegenwartsrelevantes Werk eingeflossen sind. Weber hat diese Hürde „mühelos“ genommen,[6] anders als Johann Gustav Droysen, immerhin der Begründer einer modernen Geschichtstheorie. Zwei kodifizierende Handbücher von 2014 und 2019 dokumentieren sein Potenzial und seine Weltgeltung.[7]

Ganz generell unterliegt Max Weber einem freien Spiel von Aneignung und Abwehr. Das lässt sich den Referenzen in der Jubiläumsspanne zwischen 2014, seinem hundertfünfzigsten Geburtstag, und 2020, seinem hundertsten Todestag, gut entnehmen. In der Soziologie finden wir zwei einander widersprechende Varianten von Abwehr. Andreas Reckwitz verabschiedet sich in seiner viel gepriesenen Makrotheorie zum sozialen Wandel in der Spätmoderne ganz von Max Weber. Dessen Begriffe und Methoden seien geeignet gewesen, die „industrielle Moderne“ zu erschließen. Für die „Singularitätsmärkte“ der spätmodernen Gegenwart, strukturell gewandelt von Gütermärkten zu „Aufmerksamkeitsmärkten“, und für die vorherrschenden singularistischen Lebensstile habe Weber nichts mehr zu sagen. Weberforscherinnen und -forscher halten dem entgegen, gerade mit Weber kulturhistorisch übergreifend und gegenwartstauglich moderne Konstellationen von Lebensordnungen, Lebenschancen und Lebensführung beschreiben zu können, so wie bei ihm „modernes Leben Vielfalt, aber auch Kampf heißt“ und auf die „Chancen“ individueller Lebensgestaltung ausgerichtet ist.[8]

Nicht wegen erschöpfter Erklärungskraft, sondern wegen der Gefährlichkeit seines historischen Prozessdenkens plädiert Hans Joas dafür, sich von Weber nicht länger leiten zu lassen. „Es ist Zeit, sich von den Denkzwängen des gefährlichen Prozeßbegriffes ‚Rationalisierung‘ […] zu befreien.“ „Rationalisierung“ zählt in der Tat zu Webers historischen Kernbegriffen; es mag sein, dass ihn soziologische Großtheorien in den modernisierungseuphorischen 1960er-Jahren zu einer „Vorstellung von linearen Prozessen der Säkularisierung oder Entzauberung“ verkürzt haben.[9]

Historiker/innen haben Weber stets anders gelesen und brauchten ihm kein „einlineares Schema der universalhistorischen Entwicklung zu unterstellen, an deren Ende die moderne, rationalistische okzidentale Zivilisation steht“.[10] Für sie ist Webers Geschichtsbegriff prinzipiell offen, auf Pluralität der menschlichen Lebensweisen und auf Dauerspannung zwischen den menschlichen Lebensordnungen wie Politik, Wirtschaft, Religion und Wissenschaft hin ausgerichtet. Das bedeutet nicht, auf Erklärung und Beschreibung „säkularer Prozesse“ zu verzichten, etwa was die ständig wachsende Macht der Wissenschaft angeht. So empfiehlt Lutz Raphael, „die zeithistorische Beschäftigung mit der Verwissenschaftlichung des Sozialen als eines säkularen Prozesses“ durchaus an anthropologische Einsichten Webers rückzubinden: Durch Webers Ansatz sei es möglich, „die grundlegenden kulturellen Entscheidungen und die kleinen und großen Veränderungen, die mit diesen Arrangements verbunden sind, zu erkennen“, weil sie auf einen Punkt gerichtet seien: auf „den Menschen in der Gesellschaft“.[11]

Geradezu paradigmatisch ist die Art, in der Weber in einer „Zwischenbetrachtung“ zu seinen religionssoziologischen Aufsätzen religiöse Lehren und Praktiken in ihrem „dauernden Spannungsverhältnis zur Welt und ihren Ordnungen“ beschreibt, zu Güterbesitz, politischer Gewalt, erotischem Begehren oder wissenschaftlicher Erkenntnis. Dort, wo Weber die „Spannungen“ und „Eigengesetzlichkeiten“ der modernen Lebenssphären thematisiert, lässt sich die „Zwischenbetrachtung“ sogar als Einführung in eine zeitgeschichtliche Kulturtheorie lesen.[12] Wenn etwa ein bayerischer Ministerpräsident im Jahr 2018 verfügt, in staatlichen Behörden christliche Kreuze aufzuhängen, wäre das in Webers „Religionssoziologie“ ein Fall von „Funktionsgötter-Religiosität“, begrenzt auf die Interessen des eigenen „Verbandes“. Für das Konfliktfeld „Religion und Politik“ gibt es kaum Lehrreicheres als Weberlektüre.[13]

Das „Weber-Paradigma“[14] kann keineswegs als erschöpft gelten, es inspiriert im Gegenteil zu neuen Anstrengungen. Erschöpft hat sich zweifellos der Anspruch, mit Weber aus einem Guss die moderne Welt zu erklären. Der „gegenwartsorientierte[n] Vielfalt der Perspektiven“ in der Zeitgeschichte[15] entspricht eine Vielfalt der Perspektiven auf Weber. Unter dem Stichwort „Alte Begriffe – Neue Probleme“ sind bedenkenswerte Vorschläge gemacht worden, „Webers Soziologie in Konfrontation mit zeitgeschichtlichen Problemlagen entfalten und weiterentwickeln“ zu können. Auf welche Weise hilft Webers Begrifflichkeit, unsere gegenwärtigen Problemwahrnehmungen zu akzentuieren und zu strukturieren? Gut demonstriert wird dies an so unterschiedlichen Themen wie transnationale EU-Bürokratien, Finanzkapitalismus und Konsum, Sozialstaatlichkeit und ihre religiösen Wurzeln, soziale Ungleichheit durch Bildungs-, Berufs- und Einkommensressourcen.[16] In den Hintergrund getreten ist erstaunlicherweise die Debatte um den Komplex von nationalem Machtstaat und multipolarem Weltsystem, die durch die Wiederkehr des „nation first“ auf die politische Agenda des 21. Jahrhunderts besonders dringlich erscheint. Dabei hatte gerade diese Debatte um „Großmächte und Machtprestige“ und um die „plebiszitärcharismatische Form“ der demokratisch vom Volk gewählten Präsidenten in den 1960er-Jahren dafür gesorgt, dass Max Weber für die Zeitgeschichte relevant wurde.

2. Nation, Demokratie und Weltpolitik (Wolfgang J. Mommsen)

Es war das Buch von Wolfgang J. Mommsen über „Max Weber und die deutsche Politik“ von 1959, das die politische Biografie Webers erstmals auf archivalisch sorgfältiger Quellengrundlage präsentierte und sein Potenzial als politischer Soziologe des Zeitgeschehens prüfte. Mommsens demokratietheoretische Schlussüberlegungen mündeten in die These, Carl Schmitts antiparlamentarische Staatslehre sei als eine „radikale Fortentwicklung der bei Max Weber bereits angelegten Dualität zwischen rationaler Legalität und charismatisch-plebiszitärer Legitimität“ politischer Führung zu werten. Das hat ihm in den unmittelbaren Reaktionen scharfe Kritik eingetragen.[17]

Erst auf dem Heidelberger Soziologentag von 1964 zu Webers hundertstem Geburtstag war es Raymond Aron, der mit einem Hauptreferat über „Max Weber und die Machtpolitik“ die Thematik so strukturierte, dass sich aus der Auseinandersetzung mit Weber für die Zeitgeschichte drei besondere Aufgaben herauskristallisierten. Aron, mit Webers Werk bestens vertraut, hatte 1962 eine Theorie der Internationalen Beziehungen unter dem Titel „Paix et guerre entre les nations“ geliefert:[18] Zum Thema „Weber und die Machtpolitik“ fordere eine Konstellation von drei Faktoren die Zeitgeschichtsschreibung heraus: „Nation“ als die oberste handlungsleitende Ordnungsidee seit dem 19. Jahrhundert, die Wechselwirkung von Innen- und Außenpolitik in nationalen Machtstaaten, die multipolare Weltpolitik.

Die Tatsache, dass „die Wirkkraft der Idee Nation bis heute andauert“, hält Weber im Spiel, so der bedeutende Nations-Forscher Dieter Langewiesche in seinem neuen Werk über Europas Kriege in der Moderne. „Was Max Weber als Soziologe“ zur Nation als einer „entwicklungsoffenen Ressourcengemeinschaft“ mit demokratischen Partizipationsversprechen wie mit Verpflichtungen bis in den Tod analysiert habe, sei „bis heute nicht überholt“.[19] Zeitgebunden erscheint dagegen Webers Annahme von einem „Primat der Außenpolitik“, wie ihn Aron und Mommsen herausgearbeitet hatten. „Parlamentarismus war für Weber in erster Linie ein Mittel der Machtsteigerung des deutschen Staates“ mit „Mitteln der plebiszitären Massendemokratie“.[20] Wiederum aktuell ist die Begründung, die Weber dafür liefert. Seine politische Soziologie der nationalen Machtstaaten ist bezogen auf ein Weltsystem der „Großen Mächte“, zu seiner Zeit England, Russland, Frankreich und aufkommend die Vereinigten Staaten. Es war ein auf ökonomischer wie politischer Rivalität gegründetes System, in dem das seit 1871 neu hinzugekommene Deutsche Kaiserreich seine Stellung als Kulturgemeinschaft behaupten musste. Was nach 1871 und dann nach 1918 galt, galt aber auch nach 1945 und noch einmal nach 1989: Europäische und weltpolitische Neuordnungen sind niemals nur Friedensordnungen. Sie bleiben Machtordnungen und zeigen die Machtbeziehungen in einer transnationalen Welt an. Das war für Weber ein Ausgangspunkt seiner Herrschaftslehren.

Über transnationale politische Ordnungen wie den in seinem letzten Lebensjahr begründeten Völkerbund hat Weber wenig nachgedacht, und für das historisch beispiellose Experiment einer „Europäischen Union“ musste ihm die Vorstellungskraft fehlen. Umso mehr lassen sich Einsichten gewinnen, die sich auf den Nationalstaat im globalen Wettbewerb um ökonomische Interessen, politisches Prestige und kulturellen Einfluss richten: „Jene politischen Gemeinschaften, welche jeweilig als Träger des Machtprestiges auftreten, pflegt man heute ‚Großmächte‘ zu nennen. Innerhalb eines jeden Nebeneinanders politischer Gemeinschaften pflegen sich einzelne als ‚Großmächte‘ eine Interessiertheit an politischen und ökonomischen Vorgängen eines großen, heute meist eines die ganze Fläche des Planeten umfassenden Umkreises zuzuschreiben und zu usurpieren.“ Diese Passage findet sich in einem Manuskript im Kontext von „Wirtschaft und Gesellschaft“. Weber hatte dafür einen eigenen Abschnitt „Die Nation“ vorgesehen, systematisch platziert zwischen „Stände, Klassen und Parteien“ und den „drei Typen der legitimen Herrschaft“. Wolfgang J. Mommsen hat es für die Max Weber-Gesamtausgabe unter der Überschrift „Machtprestige und Nationalgefühl“ herausgegeben und mit Recht als einen Schlüsseltext für Webers nach wie vor aktuelle Macht- und Imperialismustheorie bezeichnet.[21]

Es gibt einen Grund, warum Webers Machttheorie weniger Anklang fand als andere Stränge seines Werks. Die 1970er-Jahre vollzogen einen Paradigmenwechsel von der politischen zur Sozialgeschichte. Für die „Deutsche Geschichtswissenschaft“ konstatierte Georg G. Iggers in einer einflussreichen Studie, sie habe im Zeichen des Historismus mit ihrer „Identifizierung nationaler Macht mit Freiheit und Kultur“ zu sehr als „politische Ideologie“ gewirkt. Auch „Weber hinterließ ein gefährliches Erbe“.[22] So ideologiegeschichtlich verkürzt musste man Weber allerdings nicht lesen, und er wurde auch nicht so gelesen. Für seine sozialgeschichtliche Aneignung und für seine Wahl zum wichtigsten Ideenspender der „Gesellschaftsgeschichte“ war ausschlaggebend, dass Webers Fragestellung sich auf das Gesamtgefüge einer „sozialen Ordnung“ richtete, auf die ungleiche „Machtverteilung“ in der Eröffnung von Lebens-„Chancen“ und auf Grundbegriffe wie „Klassen“, „Stände“ und „Parteien“, um die „Phänomene der Machtverteilung innerhalb einer Gemeinschaft“ zu erforschen.[23]

3. Soziale Ungleichheit („Bielefelder Schule“)

Im Jahr 2013 veröffentlichte Hans-Ulrich Wehler eine kleine zeitgeschichtliche Studie zur „sozialen Ungleichheit in Deutschland“.[24] Im rhetorischen Duktus ähnelt sie dem, was Max Weber „eine Streitschrift akademischen Charakters und Tonfalls“ nannte, als er sich 1918 mit „Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland“ vehement in die Kontroversen um die Reform des Deutschen Kaiserreichs warf.[25] Wehlers „akademische Streitschrift“ zieht die Linien seiner großen vierbändigen „Deutschen Gesellschaftsgeschichte“, die 1990 endet, in die Gegenwart aus. Einmal mehr betont Wehler, wie sehr die „Deutsche Gesellschaftsgeschichte“ durch die „Webersche Trias der Ungleichheit von Herrschaft oder Machtressourcen, ökonomischer Lage und sozialer Ehre“ strukturiert und konzipiert sei. Nur sei es jetzt Zeit, eine „dreifache Ergänzung der Weberschen Konstanten“ vorzunehmen, und zwar um die „Unterschiede des Geschlechts, des Alters und der ethnischen Zugehörigkeit“.[26]

Wehlers Streitschrift ist typisch für die regelmäßigen Leistungsbilanzen der Geschichte als historischer Sozialwissenschaft oder „Gesellschaftsgeschichte“ im Paradigma der „Bielefelder Schule“, die immer auch einem Rückgriff auf Max Weber dienten. Jürgen Kocka hielt Jahre zuvor ein ähnliches „Plädoyer für Sozialgeschichte in einem umfassenden Sinn, nämlich als historische Analyse des Zusammenhangs von Gesellschafts-, Wirtschafts- und Staatsverfassung; die Berufung auf Max Weber und Karl Marx; die Forderung nach ‚kritischer Theorie‘ und der Aufruf, Geschichtswissenschaft auch als historische Kritik der Gegenwart mit dem Interesse an einer besseren Zukunft zu betreiben“.[27] Dieser Aufklärungsanspruch, der theoretisch immer weniger mit Marx und immer stärker mit Weber unterfüttert wurde, führt unmittelbar in die Zeitgeschichte. Zu deren Selbstverständnis als Disziplin gehört es ja, keine eigene ausgefeilte Theoriedebatte zu führen, vielmehr eine „situative Theoriebildung“ zu praktizieren und sich dabei umso mehr am übergreifenden Paradigmenstreit um Politik-, Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte zu orientieren.[28]

Hier beanspruchte die „Bielefelder Sozialgeschichte“ ein allgemeinhistorisches Mandat und brachte als ihr „Flaggschiff“[29] ein innovatives Journal auf den Weg: die 1975 gegründete Zeitschrift „Geschichte und Gesellschaft“. Zeitschriften stellen verdichtete Wissensordnungen dar. Für „Geschichte und Gesellschaft“ ermittelte Lutz Raphael in einer Sichtung der ersten fünfundzwanzig Jahrgänge drei charakteristische Merkmale: „Geschichte und Gesellschaft“ forciere eine interdisziplinäre Ausrichtung, offen zu Soziologie, Wirtschaft und Politik, aber noch nicht zu Kulturanthropologie oder Literatur. Sie beanspruche, die gesamte Breite der „allgemeinen Geschichte“ zu vertreten, einschließlich der Zeitgeschichte. Ihr thematisches Zentrum sei die Moderne seit dem späten 18. Jahrhundert, „mit Blick auf Strukturen langer Dauer, auf die langlebigen Entwicklungs- und Wandlungsprozesse“, die auf die Gegenwart einwirkten.[30] Max Weber wurde als Garant dieses Konzepts ins Zentrum gerückt: „Weber wurde zum unbestrittenen Theoriehelden der Zeitschrift, in weitem Abstand gefolgt von Vertretern der modernisierungstheoretischen Varianten der historischen Soziologie, sowie einigen exponierten Vertretern der westdeutschen ‚Historischen‘ Soziologie wie Dahrendorf und Lepsius.“[31] Ralf Dahrendorf und M. Rainer Lepsius, beide auch Zeithistoriker, waren auf je unterschiedliche Weise Weberianer. Vor allem auf Lepsius ist noch ausführlicher einzugehen.

Es hat sich eingebürgert, von einer Zeitgeschichte „nach dem Boom“ (Doering-Manteuffel/Raphael) zu sprechen und die 1970er-Jahre zu einer Wasserscheide zeitgeschichtlicher Problemkonstellationen zu erklären. Damit ist eine Generationenfrage verbunden. Die Zeitgeschichte davor, sozusagen während des Booms, wurde entscheidend geprägt von „repräsentativen Figuren“ wie „Jürgen Habermas, Ralf Dahrendorf, M. Rainer Lepsius, Christian Meier, Thomas Nipperdey, Ernst-Wolfgang Böckenförde, Wolfgang und Hans Mommsen, Jürgen Kocka, Dieter Grimm, Heinrich August Winkler u.a.“, die über ihr wissenschaftliches Ansehen hinaus den Typus des „public intellectual“ verkörperten. Hans-Ulrich Wehler verwendet die „Kurzformel ‚Generation 45‘“, um diese Gruppe der „im Wesentlichen zwischen 1929 und 1941“ Geborenen“ als Erfahrungsgemeinschaft mit einer spezifischen intellektuellen Agenda zusammenzufassen.[32] Keine Frage, Wehler selbst rechnete sich zu dieser Generation. Und auch keine Frage, dass sich über die namentliche Auswahl dieses Kreises wie über das Fehlen von Frauen endlos streiten ließe. Wilhelm Hennis etwa, wertkonservativ immer gegen den Stachel löckend, gehört sicher dazu.[33]

Worauf es hier ankommt: Wortführende Vertreter der „Generation 45“ waren stark auf Max Weber hin orientiert. An Wolfgang J. Mommsen und Wehler konnte das bereits gezeigt werden. Stets half Weber, eine doppelte Problemstellung der ‘45er zu fixieren. Wie gestaltet sich der Weg der Bundesrepublik in das Gefüge der demokratischen Ordnungen nach dem Zweiten Weltkrieg? Und damit verknüpft, welchen sozialen Konflikten unterliegen strukturell die industriekapitalistischen Gesellschaften?[34] „Kapitalismus und Demokratie“ als die beiden „erfolgreichsten wirtschaftlichen und politischen Ordnungssysteme“ der Moderne ins Verhältnis zu setzen, zählt zu den größten Herausforderungen der Zeitgeschichte heute. Eine aktuelle Studie von Jürgen Kocka und Wolfgang Merkel trägt die These im Titel: „Kapitalismus ist nicht demokratisch und Demokratie nicht kapitalistisch“.[35] Die Dauerspannung zwischen den beiden großen „westlichen“ Ordnungssystemen“ lässt sich in der Tat nirgendwo so gründlich studieren wie an Webers Werk zu „Wirtschaft und Gesellschaft“. Bis zu seinem Tod arbeitete Weber, angetrieben von der demokratischen Neuordnung Deutschlands in einer kapitalistischen Nachkriegswelt, daran, sich und die Zeitgenossen über den Antagonismus von demokratischer Herrschaft und kapitalistischer Wirtschaft aufzuklären.

Theoretisch ist Webers gesamte historische Sozialanalyse um die beiden Kategorien „Ordnung“ und „Konflikt“ zentriert. Er selbst nutzte die Begriffe „Lebensordnungen“ und „Kampf“. Das moderne Europa gestaltet sich für Weber als dynamisches Gefüge der Rationalisierung unterschiedlicher Lebensordnungen wie Politik, Ökonomie, Wissenschaft, Religion und Kunst. Nun vertragen sich diese Rationalisierungsprozesse nicht miteinander, insbesondere die Rationalisierung politischer Herrschaft steht in ständigem „Kampf“ mit der Rationalisierung ökonomischer Interessen. Wie ist unter den Bedingungen des globalisierten Kapitalismus in einem modernen Massenstaat eine demokratische Ordnung möglich? Mit dieser Frage konfrontierte Weber seine vornehmlich studentischen Zuhörer in seiner berühmten Rede 1919 über „Politik als Beruf“. Zwei Grundformen stehen nach Weber zur Wahl: „Führerdemokratie mit ,Maschine’ oder führerlose Demokratie“.[36] Eine Führerdemokratie maximiere die Autoritätschancen der politischen Eliten im wirtschaftlichen Interessenkampf. Für die europäischen Ordnungsvorstellungen nach 1918 hat Weber hier die angelsächsischen Demokratien und Amerika mit einem starken Präsidenten vor Augen. Eine „führerlose Demokratie“ führe dagegen zu einer Minimierung politischer Steuerung gegenüber den Kräften des Markts. So sehr Weber für eine plebiszitäre Führerdemokratie votierte, so entschieden votierte er gleichzeitig für einen „rationalen“ Kapitalismus.

Wie geht das zusammen, hundert Jahre nach Webers Politik-Rede, in einer Krisenzeit, in der europäische Ordnungsideen mit unkontrolliertem Finanzkapitalismus, mit autoritär-populistischen Führungsstilen von den USA bis Polen, Ungarn und der Türkei, mit „Brexit“ und allerorten mit neuem Nationalismus zu kämpfen haben? Für Weber zeigt sich in den gegenläufigen „Rationalitäten“ von Demokratie und Kapitalismus die Signatur der Moderne. Der „rationale“ demokratische Staat erfordere eine politische Elite, die mit charismatischen Qualitäten und einer effizienten Verwaltung alle intermediären Verbände beherrsche. Der „rationale“ Kapitalismus wiederum institutionalisiere eben jene Interessenverbände, die immer neue Kompromisse erzwingen und politische Handlungsspielräume einengen würden. Bis in die Gegenwart sind moderne Demokratien durch diese nicht zu überwindende Spannung bestimmt; dies macht sie zum Gegenstand der Zeitgeschichte, sogar in der zitierten Verschärfung, Demokratie sei nicht kapitalistisch und Kapitalismus nie demokratisch. Zur Klärung bedarf es einer Rückversicherung bei der historischen Anthropologie. Denn letztlich ist es die Einsicht in die „ungesellige Geselligkeit“ des Menschen, die sich an Weber als kantianischem Denker studieren lässt. Genau diese Einsicht hat Ralf Dahrendorf als sozialwissenschaftlichen Konfliktforscher bewogen, sich auf die Schultern von Weber zu stellen.[37]

Zeithistoriker bemühen gern die „omnipräsente Sehnsuchtsfigur“ eines sozialen Konsensliberalismus, wenn sie zur geistigen Neugründung der Bundesrepublik in den 1950er-Jahren arbeiten, und kommen dann zu dem Schluss, Webers Werk sei überholt, denn es habe kaum Substanzielles zum Aufbau eines sozialen Rechtsstaats zu bieten.[38] Aus einer reinen „Konsens“-Perspektive mag das stimmen. Substanzielles lässt sich eher dann aus Webers Werk entnehmen, wenn man es als Beitrag zu einem zeitdiagnostischen Konfliktliberalismus versteht. Das hat Dahrendorf 1965 mit seinem Erfolgsbuch über „Gesellschaft und Demokratie in Deutschland“ demonstriert, als er „Konflikt“ – bei Weber war es „Kampf“ – als neues Narrativ in die Selbstbeschreibung der deutschen Gesellschaft einführte. Mit dem Merksatz „Liberale Demokratie ist Regierung durch Konflikt“,[39] im Kapitel „Konflikt oder die Sehnsucht nach Synthese“, sah sich Dahrendorf ganz in der Genealogie Max Webers. Noch stärker arbeitete Dahrendorfs Generationsgenosse und soziologischer Kollege M. Rainer Lepsius daran, die Potenziale Max Webers systematisch zu bündeln, um der zeithistorischen Forschung Impulse zu verleihen. Webers Denken besitze eine stets neue Anschlussfähigkeit an die „politische Zeitkultur“, von Theodor Heuss über Helmut Schmidt bis zuletzt Wolfgang Schäuble.[40] Gerade deshalb dürfe Weber nicht „zum Goethe der Sozialwissenschaften für Maximen und Reflexionen“ befördert werden.[41] Wie sollte stattdessen eine Aneignung erfolgen?

4. Die Potenziale des „Weber-Paradigmas“ (M. Rainer Lepsius)

Mit Max Weber Zeitgeschichte zu schreiben ist komplex. Es genügt nicht, einzelne von Webers soziologischen Leitbegriffen wie „Charisma“, „soziale Klassen“ oder „bürokratische Herrschaft“ in die Geschichte des Nationalsozialismus, der Bundesrepublik Deutschland oder der Europäischen Union einfließen zu lassen. Als weberianischer Soziologe hat M. Rainer Lepsius vornehmlich an zeitgeschichtlichen Themen demonstriert, wie sich mit Weber arbeiten ließe. „Demokratie“ etwa „ist eine politische Ordnung, die durch intermediäre Strukturen Interessenpluralität und öffentliche Konfliktaustragung ermöglicht und individuelle Freiheitsspielräume institutionell sichert“.[42] Das ist streng weberianisch definiert und ermöglicht empirische Forschung, sei es zum demokratischen Zwischenkriegseuropa, zu den demokratischen Aufbrüchen nach 1989 oder auch zu den „gelenkten Demokratien“ im gegenwärtigen Osteuropa.

Was Webers Denkstil auszeichnet, ist für Lepsius dessen dreipolige Konstellationsanalyse von Interessen, Institutionen und Ideen: „Sie bewegt sich gewissermaßen in einem dreipoligen Raum von Handlungsabläufen, Strukturbildungen und Sinnprojektionen. Alle wirken aufeinander ein, keine ist auf die anderen reduzierbar.“[43] Diese Methode eigne sich besonders für historische Prozessanalysen. Sie erfasse die dynamischen Wechselwirkungen zwischen interessegeleitetem Handeln, institutionellen Strukturen und kulturellen Wertorientierungen besser als andere Theorien der historischen Sozialwissenschaften.

Lepsius hat zwar selbstkritisch zugestanden, nie seine beabsichtigte Geschichte des Nationalsozialismus geschrieben zu haben: „Ich bin nie zum Essen gekommen, habe immer bloß das Besteck aufgelegt.“[44] Zum zeithistorischen Probeessen ist er gleichwohl gelangt, und das in einem breiten Spektrum. Seine Studien zu „Max Weber, Charisma und Hitler“, zu den „sozialmoralischen Milieus“ des 19. und 20. Jahrhunderts, zur Sozialstruktur der Bundesrepublik, zu „Nation und Nationalismus in Deutschland“ wie zu DDR, Wiedervereinigung und Europäischer Union[45] sind mit Webers „Besteck“ verfasst und haben der zeitgeschichtlichen Forschung vielfache Impulse geliefert.

Ich konzentriere mich auf einen Aspekt, und zwar auf die Anschlussfähigkeit von Webers herrschaftssoziologischen Gegenpolen „Charisma“ und „Bürokratie“, insbesondere auf den Umgang mit der publizistischen Allzweckwaffe „Charisma“. Gegenüber der traditionalen Herrschaft als einer beharrenden Kraft begreift Weber die charismatische und die rational-bürokratische Herrschaft wörtlich als „2 große revolutionäre Mächte“ in der Geschichte. Die Formulierung ist überliefert aus seiner allerletzten Vorlesung in München vom Sommer 1920 über „Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie)“. In dieser Vorlesung, zu der sich über 500 Hörer eingeschrieben hatten, schärfte Max Weber noch einmal die Kategorien seiner politischen Soziologie und spitzte sie in einer didaktischen Diktiersprache zu. Er gelangte jedoch nur bis zur Klärung seiner Grundtypen legitimer Herrschaft mit ihren inhaltlichen Differenzierungen und historischen Mischungen, bevor er mitten in dieser Vorlesung am 14. Juni 1920 starb.

Die überlieferten Vorlesungsmitschriften stellen eine wertvolle Ergänzung zu Webers Herrschaftslehre in „Wirtschaft und Gesellschaft“ dar.[46] Zum Ersten kommt das Wechselspiel von politischer Zeitbeobachtung und wissenschaftlicher Wirklichkeitsdeutung sehr lebendig zum Ausdruck. Napoleon, Lenin oder der Münchner Revolutionär Kurt Eisner werden als charismatische Politiker herausgestellt. Aber auch der britische Premier William Ewart Gladstone und die amerikanischen Präsidenten gelten ihm als cäsaristische „Führer“ einer „plebiszitären Herrschaft“. Zum Zweiten wird deutlicher, warum Weber unter den verschiedenen Typen der Demokratie in der plebiszitären Führerdemokratie die Zukunft für das 20. Jahrhundert sieht. Für den Gegentypus, die „führerlose Demokratie“, prägt er in der Vorlesung den Begriff der „Koalitionskollegialität“ und sieht die Weimarer Republik von diesem neuen Demokratiestil der Interessenskompromisse beherrscht. Es fällt nicht schwer, solche Analyseraster auf amerikanische Präsidenten der Gegenwart wie auf große Koalitionen in Deutschland zu übertragen.

Zu beachten ist: Es geht nicht um moralische Qualitäten, sondern um soziale Beziehungen. Mit Vorliebe, angefangen mit M. Rainer Lepsius, wird die zeithistorische Tauglichkeit des Konzepts „charismatische Herrschaft“ deshalb an Adolf Hitler erprobt.[47] Auf den kürzesten Nenner gebracht soll „Charisma“, so Weber, „eine als außeralltäglich […] geltende Qualität einer Persönlichkeit heißen, um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch außeralltäglichen, nicht jedem zugänglichen Kräften oder Eigenschaften begabt oder als gottgesendet oder als vorbildlich und deshalb als ‚Führer‘ gewertet wird“.[48] „Charisma“ benennt also eine soziale und kommunikative Beziehung zwischen Herrschenden und Beherrschten. Vom Herrschenden verlangt sie immerfort eine „Bewährung“. Von der Gefolgschaft der Beherrschten verlangt sie einen festen „Glauben“ an die Wirkungskraft charismatischer Energien. In modernen Massengesellschaften mit populistischen Strömungen kommt es dabei mehr auf die Zuschreibungen an als auf biografische Eigenschaften: im Fall Hitlers auf die nationalistische Erwartung, unter der Losung „Deutschland erwache“ die „Schmach von Weimar“ tilgen zu können und die Weltgeltung der deutschen Nation zurückzuerobern.

Charismatisch erfolgreiche Politiker beherrschen die rational und bürokratisch gesicherten Verfassungsordnungen und werden nicht von diesen beherrscht. Mit Gewinn ist Webers These universalgeschichtlich von „Perikles bis Mao“ verglichen worden.[49] Zu seiner These gehört die Einsicht, dass „charismatische Herrschaft die labilste aller Herrschaftsformen darstellt, um Macht zu erwerben und zu verteidigen. Es bedarf eigener staatsbürokratischer „Maschinen“. Und es bedarf, auch das hatte Weber einbezogen, als Ultima Ratio den Krieg. Wenn Dieter Langewiesche jetzt seine große Studie über „Europas Kriege in der Moderne“ auf die These von der „Zukunftsgestaltung durch Krieg“ gründet,[50] dann gilt das an erster Stelle für Charismatiker. Napoleon, Lenin wie Hitler haben entsprechende Kriege geführt.

Von Weber ist, wie schon zitiert, zu lernen, dass in der (Zeit-)Geschichte stets zwei „revolutionäre Mächte“ wirken, entweder gegeneinander oder miteinander. Antagonistisch zur „plebiszitärcharismatischen“ ist die „bürokratische Herrschaftsform“. Dieser Antagonismus legt nahe, von Hitlers Gewaltherrschaft einen Bogen zur Europäischen Union zu schlagen. Gegründet wurde sie bekanntlich in Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg als transnationale Garantin eines dauerhaften Friedens zwischen den europäischen Nationalstaaten. Das ruft im Kontext des Brexit die scheinbar gelöste Irlandfrage unmittelbar in Erinnerung. Mit Europa als Laboratorium politischer Ordnungsideen beendet Langewiesche deshalb seine Kriegsstudie und konstatiert: „Die Weltgeschichte bietet für das gegenwärtige Experiment Europa nichts, an dem man sich orientieren könnte.“[51]

Weil das so ist, hat es die Forschung besonders gereizt, sich an Max Webers Konzepten zu Bürokratie und Demokratie zu orientieren. Einmal mehr hat Lepsius sein dreipoliges Weberraster genutzt, um Europa als „politischen Ordnungsbegriff“ zu strukturieren, mit kosmopolitischen Wertvorstellungen, unbestimmten territorialen Grenzen, einer Dualität von Supranationalität und Souveränität der Einzelstaaten sowie einer schleichenden „Entdemokratisierung“ durch bürokratisches Regieren.[52]

Eine luzide Anwendung der „alten Begriffe“ auf die „neuen Probleme“ des europäischen Experiments finden wir bei Andreas Anter. Die Europäische Union sieht er zur „transnationalen Superbürokratie“ ausgeweitet. Sie ermögliche eine Potenzierung von Regierungsmacht und agiere als eine Art Imperium mit Sanktionsgewalt gegenüber Mitgliedsstaaten wie Griechenland, Polen oder Ungarn. Das geschehe auf Kosten demokratischer Legitimität und etabliere „jene Strukturen, die Weber für bedrohlich hielt“.[53]

Die Europäische Union konnte Weber nicht kennen. Aber auch sie ist Teil eines umfassenderen Problems unserer modernen Weltgesellschaft, für das sich Forscher/innen auf Weber berufen können: auf das historisch-soziologische Gebilde „Staat“. Anter vermutet sogar ein wachsendes Interesse: „Womöglich ist erst in der Epoche der Failed States – mit ihren Genozid-Exzessen und Flüchtlingsströmen – die Tragweite von Webers Position zu ermessen“, sich – in Webers Worten – „mit dem wichtigsten konstitutiven Bestandteil jedes Kulturlebens: dem Staat“ beschäftigen zu müssen.[54]

Die weltweiten Anstrengungen, in selbstdiagnostischer Absicht Weber zu studieren,[55] unterstreichen diese Vermutung. Keine ordnungs- oder konflikthistorische Beschäftigung mit „Staat und Staatlichkeit kommt um Max Weber herum. Hier kommt auch der dritte Herrschaftstypus zur Geltung, und zwar in Form des Patrimonialismus und des Neopatrimonialismus, wie er in Südamerika diskutiert wird. Während sich die europäische Zeitgeschichte auf den Zusammenhang von Charisma und Bürokratie konzentriert und „Patrimonialismus“ schon nicht mehr handbuchfähig erscheint,[56] versuchen brasilianische und argentinische Forscher, gerade diese Weber‘sche Kategorie fruchtbar zu machen. Nach deren Ansicht unterliegen ihre Staaten einer neopatrimonialen Strukturform der Herrschaft, gekennzeichnet durch unkontrollierte „Herrengewalt“, Aneignung wirtschaftlicher Ressourcen, Privilegierung militärischer und politischer Eliten. Charakteristisch ist die legitimierende Verknüpfung dieser Herrschaftstechnik mit populistischen Offerten. Es ist Sorge zu tragen, in Webers Sprache, „die Herrschaft so auszuüben, daß es den Genossen gut geht“.[57]

Zwar steht Weber in der brasilianischen wie in der argentinischen Geschichtsschreibung in starker Theorienkonkurrenz insbesondere mit Marx und Foucault[58] – und nicht nur dort. Aber weltweit ist auffällig, wie intensiv Intellektuelle bei Krisen- und Transformationsphasen immer auch Weber studieren. Hohe Erwartungen werden daher an eine zuverlässige Textbasis gestellt. Damit ist die Max Weber-Gesamtausgabe als Grundlage für zeitgeschichtliche Problemforschung angesprochen.

5. Die Max Weber-Gesamtausgabe: zeithistorisch bedingt, für Zeithistoriker/innen relevant

Unter anderem in den „Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte“ erschien 1977 die Mitteilung, es habe sich „im Herbst 1976 ein Herausgeberkreis konstituiert, der in Verbindung mit internationalen Fachwissenschaftlern eine historisch-kritische Gesamtausgabe der Schriften, Briefe und Vorlesungen Max Webers vorbereitet“.[59] Dem Kreis gehörten Horst Baier, M. Rainer Lepsius, Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter und Johannes Winckelmann an. Die ersten Bände erschienen 1984. Mit insgesamt 47 Bänden kommt die Max Weber-Gesamtausgabe (MWG) in Webers hundertstem Todesjahr 2020 zu ihrem Abschluss. Erstmals wurde dem sozialwissenschaftlichen Autor eine Edition nach historisch-kritischen Grundsätzen gewidmet. Im positivistischen Duktus der Zeit sollten sämtliche vorhandenen Texte und Textstufen, alle Briefe und ebenso die überlieferten Vorlesungen philologisch-kritisch ediert, kommentiert und durch verschiedene Register erschlossen werden. Nur die in den 1920er-Jahren begonnene Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) zeichnete sich durch einen ähnlichen Aufwand aus.

Falsch wäre es jedoch, die MWG als eine „bürgerliche“ Antwort auf die MEGA und als Fortführung des Kalten Kriegs mit editorischen Mitteln anzusehen. Ihre Entstehung ist aus den zeitgeschichtlichen Umorientierungen der frühen 1970er-Jahre zu erklären. In Abkehr von fortschrittsfreudigen Modernisierungstheorien ebenso wie von marxistischen Geschichtsphilosophien sollte die MWG eine Grundlage bieten für die im Ausklang der ‘68er-Bewegung neu entfachten Diskussionen um Genese und Gegenwartsprobleme moderner Industriegesellschaften.[60] Die detaillierte Arbeit an ihr brachte immer deutlicher zu Bewusstsein, wie alle Themen, zu denen Weber forschte – die kapitalistische Marktwirtschaft, die Weltreligionen, der moderne Staat –, von ihm konsequent in eine historische Perspektive gerückt wurden. Was Webers Denkstil letztlich ausmacht, ist die Verknüpfung von Universalgeschichte und Gegenwartsdiagnose. Weil das weltweite Studium von Max Weber von den unterschiedlichsten Interessen geleitet war und ist, erschien eine zuverlässige Textgrundlage unabdingbar: „Angesichts der immer zahlreicher werdenden Teilabdrucke, Textauswahlen und Übersetzungen, zum Teil auch Übersetzungen von Übersetzungen, sollen die originalen Bezugstexte identifizierbar bleiben.“[61]

Angestoßen durch die verbesserte Textbasis der Max Weber-Gesamtausgabe, lassen sich drei Arten der weltweiten Auseinandersetzung mit Weber unterscheiden. Auf eine kleine Forschergemeinde beschränkt ist das Spezialistengespräch um philologische Besonderheiten, textkritische Überlieferungen oder adäquate Übersetzungen in andere Sprachen. Die kulturhermeneutische Sorgfalt, mit der Übersetzerinnen und Übersetzer Webers begriffliche Kaskaden ins Englische, Französische, Italienische, Spanische, Russische, Japanische, Chinesische oder Koreanische, auch ins Arabische übertragen, kann nicht genügend gewürdigt werden.

Auf einer zweiten Ebene geht es um die Brücke zwischen dem engen Weberkreis und einem breiteren Fachpublikum. Hier haben die „Max Weber Studies“, die seit dem Jahr 2000 zweimal jährlich in London von Sam Whimster herausgegeben werden, ihre besonderen Verdienste. Sie bieten ein ergiebiges internationales Diskussionsforum.[62] Auf dieser Ebene lassen sich auch die Konjunkturen der Geschichtsschreibung im Umgang mit Weber nachvollziehen. Nach seiner Aneignung durch die politische und dann durch die Sozialgeschichte erfolgte seine Entdeckung als historischer Kulturanalytiker erst spät, obwohl seine vergleichenden Studien zu den Weltreligionen als den großen verhaltensprägenden Kulturmächten geradezu dazu einluden. Und obwohl Erneuerer der Kulturgeschichte wie Clifford Geertz sich dezidiert auf Weber beriefen.[63]

Als ein Beispiel für Webers kulturhistorische Originalität sei hier nur sein differenzierter Umgang mit dem Begriff des „Intellektuellen“ genannt. Weber nutzt den im deutschen Sprachgebrauch bis dahin unüblichen Begriff, um Intellektuelle universalgeschichtlich wie gegenwartsbezogen als „Weichensteller von Ideen“ und als Trägerschicht „eines systematisch-rationalisierten ‚Weltbildes‘“ zu beschreiben. In den Prozessen der Intellektualisierung und Verwissenschaftlichung der modernen Kulturwelt weist er den „Intellektuellenschichten“ einen hohen Stellenwert zu. Allein das von Hans Kippenberg neu edierte und kommentierte Kapitel „Stände, Klassen und Religion“ zu den „Religiösen Gemeinschaften“ als Teil von „Wirtschaft und Gesellschaft“ vermittelt einen Eindruck, wie sich mit Weber eine global vergleichende Geschichte der Intellektuellen perspektivenreicher schreiben lässt als nach den bekannten französischen Vorbildern.[64] Joseph A. Schumpeter war einer der wenigen, der dies früh aufgegriffen und für seine Konstellationsanalyse von „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ ein grundlegendes Kapitel über die „Soziologie der Intellektuellen“ geschrieben hat:[65] Die Arbeiterbewegung etwa hätten Intellektuelle nicht geschaffen, aber „doch in eine Form gebracht, die wesentlich von der abweicht, die sie allein gefunden hätte“. Das liest sich wie eine Paraphrase aus einem Wiener Vortrag Max Webers über „Sozialismus“.[66]

Zum „Klassiker“ gehört, darin liegt eine dritte Umgangsweise, die teils freihändige Verwendung seiner Begrifflichkeiten und Sentenzen. Inflationär geworden ist die Rede vom „Charisma“ beliebter oder berüchtigter Staatslenker, weniger von Staatslenkerinnen. Oder von der „Verantwortungsethik“ für das Gemeinwohl in vermeintlicher Unvereinbarkeit mit einer „Gesinnungsethik“ in der Verfolgung partikularer Ziele. Das öffentliche Interesse an griffigen Weber-Sentenzen ist groß. Groß ist auch der Wunsch, mit raschem Griff eine erste Aufhellung zu erhalten, was die Weber-Topoi tatsächlich besagen und in welchem Werkkontext sie stehen.

Seit 2014 erfüllt ein „Max Weber-Handbuch“ diesen Wunsch, sei es zu einführenden Studienzwecken, sei es als Nachschlagewerk und als rascher Zugang zu allen Weber-Themen und Weber-Thesen.[67] Handbücher lassen sich zeithistorisch lesen als kodifizierte und verdichtete Wissensordnungen. Auch das Weber-Handbuch lädt die Historiker/innen ein, Webers „universalgeschichtliche Probleme“ auf zwei Gegenwarten zulaufen zu lassen: auf Webers eigene Gegenwart wie auf unsere Gegenwart heute. Angeordnet ist es in vier Teile: die Biografie von Person und Werk, die Weber‘schen Grundbegriffe, die Werkgruppen und Werkzusammenhänge, schließlich die Diskussion um Webers Lehren „heute“, etwa zu Globalisierung, Europäisierung und zu den Wandlungen des Nationalstaats. Knapp, aber besonders prägnant bringt der Artikel „Kampf und Konflikt“ auf den Punkt, dass wir es bei Weber mit einem Klassiker der modernen Konflikttheorien zu tun haben. Sie dürften gefragter sein denn je, so wie das frühe 21. Jahrhundert die Weichen auf multipolare Konfrontationen von Welt- und Regionalmächten stellt.

Mehrere Bedingungen wurden zu Beginn dieses Beitrags genannt, die einen „Klassiker“ auszeichnen und zu denen Weber zu befragen ist. Ein „Klassiker“ müsse über gegenwartsdiagnostische Kompetenz verfügen; sein methodisches Denken müsse die relevanten Probleme der Zeit gedanklich ordnen. Eine stets neue Lektüre mit stets neuen Aspekten sollte eine Anschlussfähigkeit für die gedankliche Ordnung derjenigen Problemkonstellationen ermöglichen, die unsere heutige Zeit umtreiben. Darum soll es zum Schluss gehen.

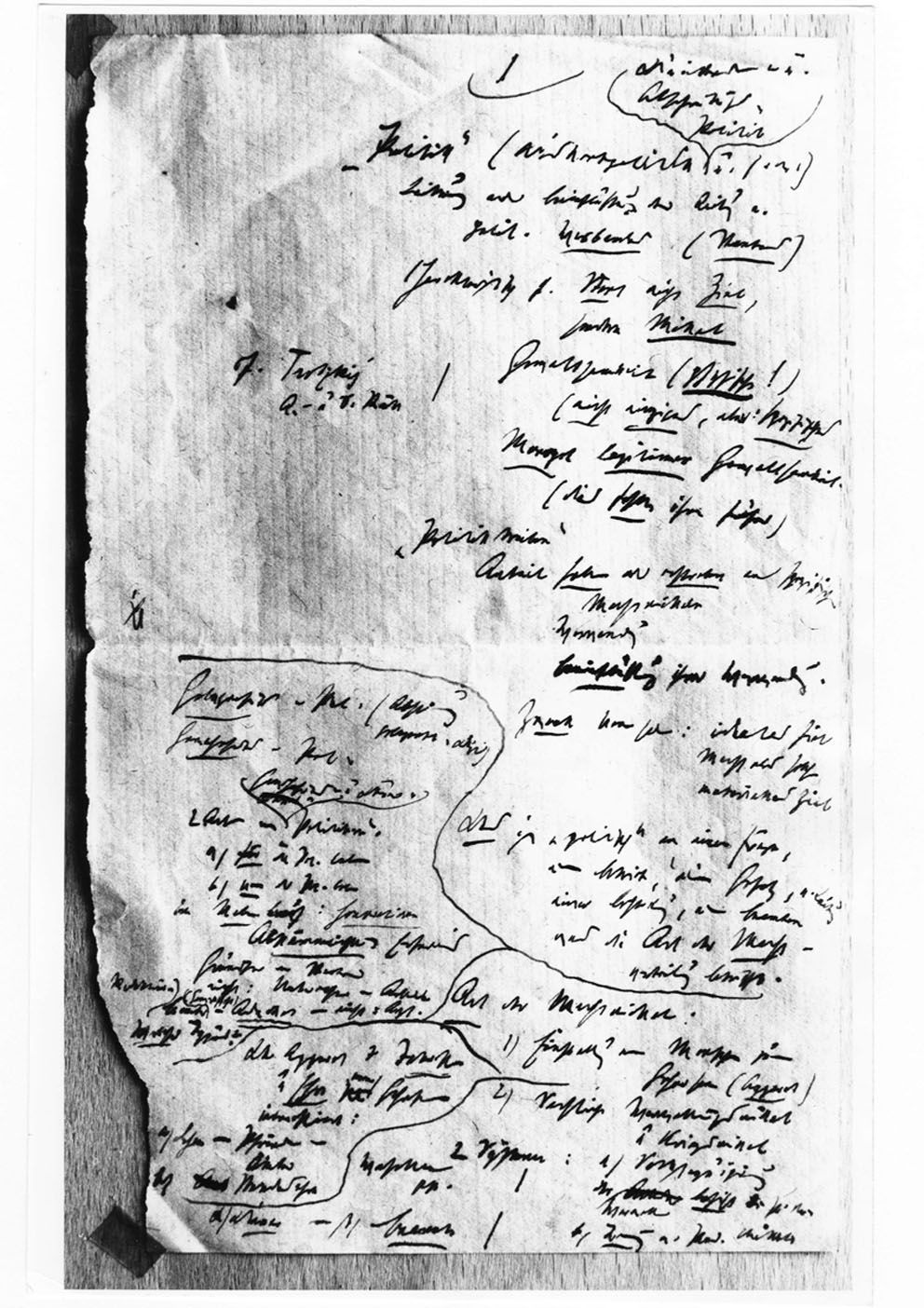

![Max Weber (Bildmitte) in einer Gruppendiskussion u.a. mit Ernst Toller (Dritter von rechts), Mai 1917, Burg Lauenstein. Der Verleger Eugen Diederichs hatte Künstler, Politiker, Ökonomen und Intellektuelle im Jahr 1917 zu zwei internationalen Tagungen (Mai und September 1917) eingeladen, um in der Schlussphase des Ersten Weltkriegs die soziale, ökonomische und politische Neuordnung Deutschlands zu diskutieren.

Fotograf unbekannt, Quelle: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_Weber_1917.jpg Wikimedia Commons], gemeinfrei / DLA Marbach, B 1995.N; Verlagsarchiv Diederichs; aus: Lauensteiner Tagung 1917; Album 2 ©](sites/default/files/import_images/5440.jpg)

6. Die zeitgeschichtliche Problemkonstellation: Kapitalismus, Großmächte, Massendemokratien

Regelmäßig wird Max Weber für die intellektuelle Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung der Moderne zu Hilfe genommen. Weber selbst hatte sich am Ende seines Lebens als „Sohn der modernen europäischen Kulturwelt“ beschrieben, dessen Blick sich auf „universalgeschichtliche Probleme“ richte.[68] Zum beherrschenden universalgeschichtlichen Problem der Weber-Epoche hat der Wirtschaftshistoriker Knut Borchardt eine besondere und krisenanfällige Konstellation ausgemacht, nämlich, „ob eine hoch integrierte Weltwirtschaft, der Nationalstaat und massendemokratische Politik auf Dauer miteinander vereinbar sind“.[69] Hundert Jahre später ist darüber wieder gründlich nachzudenken. Es war voreilig, diese Problem-Trias für obsolet zu erklären und nur noch einen Faktor herauszuheben: „Nach dem Boom“, dem Ende des westlichen Fortschrittsdenkens noch der 1960er-Jahre, und „nach dem Crash“, dem Zusammenbruch der Weltfinanzordnung von 2008, sei es an der Zeit, die neuen „Perspektiven auf die Zeitgeschichte“ ganz auf einen Punkt zu konzentrieren, so Lutz Raphael und Anselm Doering-Manteuffel: „Wir arbeiten mit der These, dass die Herausbildung des digitalen Finanz-Kapitalismus die wichtigste und wirkmächtigste Kraft innerhalb des komplexen Wandlungsgeschehens bildet, das seit vier Jahrzehnten zu beobachten ist.“[70]

Gegenüber dieser These ist die Perspektive der Zeitgeschichte mit Knut Borchardt wieder umfassender auf die dynamische Wechselwirkung von globalem Kapitalismus, demokratischer Ordnung und nationalstaatlichen Machtansprüchen zu lenken. Es ist eine, wenn nicht die Weber-Konstellation zeitdiagnostischer Selbstbeobachtung, und Borchardt sieht darin mit weberianischen Augen das alles entscheidende „historische Experiment“ der Moderne. Vor dem Ersten Weltkrieg sei es gelungen, die drei Potenzen in einer, wenn auch fragilen Balance zu halten. Nach dem Krieg hätten die Potenziale von Krisen und Zerstörung überwogen. Wie steht es um das weltpolitische Experiment im frühen 21. Jahrhundert? Es braucht nicht viel historische Einbildungskraft für die These, dass wir uns gegenwärtig weniger in einer Phase der Balance als in der einer erneuten Krisenverschärfung befinden.

Historische „Potenzen“ und „Krisen“ sind zwei Grundbegriffe aus Jacob Burckhardts historischer Anthropologie, der sich auch Max Weber verpflichtet fühlte. Es gibt gute Gründe, sie hier zu verwenden. Bei Burckhardt selbst waren es noch die Potenzen „Staat“, „Religion“ und „Kultur“, deren wechselseitige „Bedingtheit“ das menschliche Leben und Leiden bestimmte. Je größer die Spannung zwischen den drei Triebkräften des historischen Wandels, desto erschütternder die „geschichtlichen Krisen“, lehrte Burckhardt: Der „Weltprozeß gerät plötzlich in furchtbare Schnelligkeit“.[71]

In einen solchen Strudel gerieten Weber und seine Zeitgenossen zwischen der Russischen Revolution von 1917 und der neuen Weltordnung der Pariser Friedensverträge von 1919/1920, dem „System Versailles“. Und Webers Gegenwartsdiagnostik kreist ebenfalls um drei universalhistorische Potenzen, nunmehr um Kapitalismus, Demokratie und Nation, die dann von dem webergeschulten Borchardt zueinander in Spannung gesetzt werden. Die Weltordnung von Versailles ruht für Weber mehr denn je auf dem globalen „Kapitalismus“ als „der schicksalsvollsten Macht unsres modernen Lebens“.[72] Allein die „Neuordnung Deutschlands“ sei nur möglich mithilfe „amerikanischer Kredite“. Sozialistische Experimente würden hier an ihre Grenzen stoßen, die „aktive Massendemokratisierung“ als Gebot der Zeit verlange nach starker politischer Führung ebenso wie nach Legitimierung durch allgemeine Wahlen und parlamentarische Institutionen. „Plebiszitäre Demokratie“ nennt er das politische Ordnungsmodell, das ihm für moderne „Großmachtgebilde“ angemessen erscheint. „Präsident“ und „Parlament“ sind in diesem Modell aufeinander angewiesen, freie Opposition und freie Betätigung von Minderheiten sind darin selbstverständlich. Sogenannte autoritäre Demokratien, in denen Parlamente durch populistische Parteien okkupiert werden und Staatsbürokratien Minderheiten bedrohen, lassen sich mit Webers Herrschaftskategorien gut analysieren, aber in keiner Hinsicht rechtfertigen.

Wie steht es mit der dritten Potenz, der „Nation“? Weber zählt die „Idee der Nation“ zu den bedeutendsten Gestaltungskräften der Moderne. Politische Gemeinschaften, die sich zu einem „Staat“ zusammenschließen, sehen ihren „Nationalstaat“ durch zwei Klammern gefestigt: durch das „Macht-Prestige“, gewaltbereit bis in den Tod und mit einer Lizenz zu imperialer Expansion, sowie durch demokratische Teilhabe an allen „Kulturgütern“. Nation ist eine Macht- und Kulturgemeinschaft gleichermaßen. Deshalb konnte sich Weber nach dem Weltkrieg die neue Weltgemeinschaft nur als Ensemble souveräner Nationalstaaten vorstellen. Die Schwächung und Ausgrenzung Deutschlands durch den Versailler Vertrag empfand er als historische Verletzung der modernen Staatengemeinschaft.

Die Ordnungskonflikte rund um die Versailler Friedenskonferenz stehen wieder auf der zeitgeschichtlichen Agenda. Sie ließen Webers letzte Lebensjahre zu einer „Veränderungsschwelle für das 20. Jahrhundert werden, deren Wirkungen bis in die Gegenwart reichen“, schreibt Jörn Leonhard.[73] Ähnlich befindet Dieter Langewiesche, dass „die Wirkkraft der Idee Nation bis heute andauert“, als „Kultur- und Solidargemeinschaft“. Bereits Max Weber habe die „soziale Dynamik, die von der Idee Nation ausgeht, […] präzise herausgearbeitet“.[74] Was Weber anschlussfähig herausgearbeitet hat, ist tatsächlich die offene Deutung, die mit dem Begriff „Nation“ emotional wie rational verbunden werden kann. Was jeweils das „‚Nationalgefühl‘ des Deutschen, Engländers, Amerikaners, Spaniers, Franzosen, Russen“ präge, sei „höchst verschieden“. Weber hat das nicht eingehend untersucht, sondern dazu nur ein Forschungsszenarium entworfen: „Eine soziologische Kasuistik müßte, dem empirisch gänzlich vieldeutigen Wertbegriff ‚Idee der Nation‘ gegenüber, alle einzelnen Arten von Gemeinsamkeits- und Solidaritäts-Empfindungen in ihren Entstehungsbedingungen und ihren Konsequenzen für das Gemeinschaftshandeln der Beteiligten entwickeln.“[75] Die Attraktivität des amerikanischen „nation first“ oder des britischen „leave“ zum Austritt aus der Europäischen Union sind nur zwei aktuelle Beispiele, die anregen, Webers Programm auszutesten.

Führen uns die zeithistorischen Weltkrisen zurück in die Weber-Welt? In kurzschlüssigen Vergleichen etwa der spätmodernen Berliner mit der frühdemokratischen Weimarer Republik sicherlich nicht, in der Tiefenwirkung der drei Weber‘schen Potenzen vermutlich schon. In die Endphase der Max Weber-Gesamtausgabe fällt ein Strukturbruch von nicht minder revolutionärer Art als der aus den 1970er-Jahren und verlangt nach einer neuen zeithistorischen Vermessung unserer Gegenwartslage. Das welthistorische Konfliktfeld zwischen dem global entgrenzten Kapitalismus, den pluralisierten und polarisierten Massendemokratien und den nationalen Machtstaaten provoziert zu neuer Selbstvergewisserung unserer modernen Zivilisation. Rüstungswettlauf, Handelskrieg und extremer Nationalismus sind in eine historische Perspektive zu rücken. Das setzt Webers Frage nach dem Zustand der „modernen europäischen Kulturwelt“ wie nach dem „Machtpragma“ von „Großstaaten“ in einer multipolaren Welt wieder auf die Agenda.

7. Schlussbemerkung: Ein weberianischer „Zugang zur zeitgeschichtlichen Situation“

Es gehört zu den regelmäßigen Herausforderungen der Zeitgeschichte, sich ganz generell über die „geistige Situation der Zeit“ (Karl Jaspers) aufzuklären. Klassiker erleichtern diese Reflexionsübung, und die Erwartungen an Max Weber sind nach wie vor hoch: „Die Aktualität des Klassikers erweist sich darin, mit Hilfe seiner Begrifflichkeit auch einen problemdefinierten Zugang zur zeitgeschichtlichen Situation zu gewinnen.“[76] Worin liegt der problemfixierte Zugang im 21. Jahrhundert, und was ist für Zeithistoriker/innen bei Max Weber zu holen? Danach fragte dieser Beitrag. Versuchen wir ein Fazit.

Jürgen Osterhammel, dessen Weltgeschichtsschreibung in vielem weberianisch gestimmt ist, schlägt eine Lesart vor, wie mit Webers Zeitdiagnostik als „Sohn der modernen europäischen Kulturwelt“ heute umzugehen ist. Die klassische Weber-Frage nach der „Eigenart“ Europas „wird nicht mehr mit Vorgeschichten okzidentaler Vortrefflichkeit und nicht-westlichen Versagens beantwortet, sondern als Frage nach Diffusionen, Adaptionen und Widerstand in einer entstehenden Weltgesellschaft neu gestellt“.[77] Neu gestellt wird sie in unterschiedlichen Varianten.

Für Thomas Schwinn ist eine Verlagerung von der Entstehungs- zur Ausbreitungsproblematik der europäischen Moderne das Entscheidende. Webers „Ordnungsanalysen der Moderne“ zielen auf einen „strukturellen Pluralismus“ und machen „eine Institutionalisierung von Gegensätzen“ erforderlich. Transnationale Adaptionen und Verflechtungen zeigen sich in der Ausbreitung „europäischer“ Kulturmuster jedoch differenzierter als von Weber prognostiziert. So sei es zwar zu einer Amerikanisierung der europäischen Kultur, weniger aber zu einer Europäisierung der amerikanischen Lebenswelt gekommen. Durch mehrfachen „religiösen Werttransfer“ habe die USA vielmehr ihre eigene Modernität geformt und Mentalitäten befördert, die sich, ganz anders als in Europa, durch einen hohen Grad von Pragmatismus, Populismus und Antiintellektualismus auszeichneten.[78] Weber dient hier als Testfeld, ob und wie Zeithistoriker/innen und historische Soziolog/innen fruchtbar zusammenarbeiten können. Wolfgang Knöbl wünscht sich zu diesem Zweck durchaus mehr weberianischen Geist: Der Trend der Globalgeschichte zu immer feinteiligeren Verflechtungsanalysen lade ein, „die von Weber in Anschlag gebrachten vielfältigen Konstellationsanalysen sehr viel stärker nutzbar“ zu machen. Zugleich dürfte die „immer weiter anschwellende Datenflut“ den „Ruf nach stärkerer Theoretisierung lauter werden“ lassen und erneut nach Typisierungen in historisch-vergleichender Absicht verlangen.[79]

Wie Zeithistorikerinnen und Zeithistoriker typisieren und die weltgeschichtlich wohl schicksalsmächtigste Problemkonstellation aus Kapitalismus, Demokratie und Nation abstecken, ließ sich mit Knut Borchardts Thesen zeigen. Es ist eine Problemsicht, die auf Weber zurückführt. Und es zeugt von Webers Relevanz und Anschlussfähigkeit, wenn Heinrich August Winkler seine magistrale „Geschichte des Westens“ im abschließenden „Rückblick und Ausblick“ genau auf dieses Problemfeld zulaufen lässt. Ganz generell ist für Winklers idealtypische „Projektgeschichte des Westens“ Weber ein soufflierender Begleiter, wenn es um Entstehung und Struktur des okzidentalen Pluralismus geht, angefangen von der mittelalterlichen Trennung der weltlichen von der geistlichen Gewalt. Ohne diesen „Dualismus kein Pluralismus, kein Individualismus, keine Zivilgesellschaft und auch nicht die spezifische, von Max Weber herausgearbeitete, alle Lebensbereiche erfassende okzidentale Rationalität“.[80]

Einigkeit herrscht unter den Zeithistorikern, dass Webers „okzidentaler Rationalismus“ nicht in eine harmonische Gegenwart führt, schon gar nicht in „die beste aller Welten“. Winkler gibt zum Abschluss seines Opus dem türkischen Ökonomen Dani Rodrik das Wort, um unsere Gegenwartslage als ein „Trilemma“ zu beschreiben. Wir finden bei Rodrik Webers Problemkonstellation auf einen aktuellen Stand gebracht: „Wir können die drei Dinge Demokratie, nationale Selbstbestimmung und wirtschaftliche Globalisierung nicht zugleich vorantreiben. Wollen wir die Globalisierung weitertreiben, so müssen wir uns entweder vom Nationalstaat oder von der Demokratie verabschieden. Wollen wir demokratische Entscheidungsprozesse beibehalten und ausbauen, dann müssen wir uns zwischen dem Nationalstaat und der internationalen wirtschaftlichen Integration entscheiden. Und wenn wir am selbstbestimmten Nationalstaat festhalten wollen, müssen wir eine Wahl treffen zwischen einer Weiterentwicklung der Demokratie und einem Vorantreiben der Globalisierung.“[81]

Sollte es eines aktuellen Beispiels bedürfen, so bietet der Brexit sicherlich ein historisches Lehrstück der Sonderklasse. Machtpolitisch erwarten die Befürworter eine Wiedergewinnung nationaler Souveränität im Anklang an alte imperiale Größe. Ökonomisch versprechen sie eine Wohlstandsmehrung durch einen freigesetzten angelsächsisch-neoliberalen Kapitalismus. Zur demokratischen Legitimation ihrer parlamentarischen Praxis berufen sie sich auf den plebiszitär herbeigeführten „Volkswillen“.[82] In der Sache blockieren sich die Erwartungen und die gegenläufigen Interessen der Parlamentarier/innen ohne Aussicht auf eine tragfähige Lösung – ein wahres Trilemma, das Weber, den „would-be Englishman“ (Guenther Roth), zu neuen Reflexionen über „Parlament und Regierung“ angestachelt hätte.

Eines wäre sicher gewesen. Weber hätte die Spannungen, die in dieses Trilemma führen, nicht einfach durch „Wahl“ und „Entscheidungen“ zu lösen gesucht. „Spannungsverhältnisse“ galten ihm geradezu als die Signatur, das „Schicksal“ der Moderne. Offene Spannungen einer differenzierten Analyse zu unterziehen und ihre Konfliktpotenziale zu benennen – Ungleichheitskonflikte durch die kapitalistische Weltwirtschaft, Legitimitätskonflikte demokratischer Herrschaftsordnungen, Hegemonialkonflikte rivalisierender Großmächte –, darin sah er die Aufgabe der historischen Soziologie, die Zeitgeschichte eingeschlossen.

Immer folgte Webers Denken einem humanistischen Impetus. Aufklären wollte er über die „Qualität der Menschen“[83] unter den Bedingungen der von ihnen selbst geschaffenen Lebensordnungen. Aufzeigen wollte er die „Chancen“ zu individueller, „persönlicher“ Lebensführung, wie sie durch solche ökonomischen, politischen oder religiös-kulturelle Ordnungen geboten oder verwehrt wurden. Intellektuell ließe sich Max Webers Denkstil wohl am besten als der eines Konfliktliberalen bezeichnen, charakterisiert durch ein ausgeprägtes Freiheits-, Ordnungs- und Konfliktdenken gleichermaßen. In diesem Horizont wird Weber weltweit gelesen. In seinem Schlussbeitrag über die „Entstehung einer transnationalen Welt“ zu der sechsbändigen „Geschichte der Welt“ zieht Mitherausgeber Akira Iriye die Übersetzungskultur zu Max Weber exemplarisch heran für das, was er eine „intellektuelle Transnationalisierung“ des kulturellen Zirkulationsprozesses im 20. und 21. Jahrhundert nennt. Auch das gehört zu einem Klassiker: in Zeiten der Umbrüche und Krisen in die Sprachen der Welt übersetzt zu werden.[84]

Anmerkungen

- ↑ Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: Max Weber, Zur Logik und Methodik der Sozialwissenschaften, Schriften und Reden 1900-1907, hg. von Gerhard Wagner in Zusammenarbeit mit Claudius Härpfer, Tom Kaden, Kai Müller und Angelika Zahn, Tübingen 2018 (MWG I/7), S. 167.

- ↑ Die findet sich bei Thomas Kroll, Zur Max-Weber-Rezeption in der westdeutschen Historiographie, in: Christoph Cornelißen (Hrsg.), Geschichtswissenschaft im Geist der Demokratie. Wolfgang J. Mommsen und seine Generation, Berlin 2010, S. 189-205.

- ↑ Frank Bösch/Jürgen Danyel, Die Zeitgeschichtsforschung und ihre Methoden, in: dies. (Hrsg.), Zeitgeschichte – Konzepte und Methoden, Göttingen 2012, S. 9-21, hier S. 13f.; vgl. auch Anselm Doering-Manteuffel/Lutz Raphael, Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, 3. Aufl., Göttingen 2012, S. 25f.

- ↑ Vgl. Gangolf Hübinger, Stationen und Impulse einer intellektuellen Biographie, Tübingen 2019.

- ↑ Markant bei Ralf Dahrendorf, Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie, Frankfurt a.M. 1979, ders., Der moderne soziale Konflikt, München 1994.

- ↑ Lutz Raphael (Hrsg.), Klassiker der Geschichtswissenschaft, 2 Bde., München 2006, zu den Kriterien Bd. 1, S. 12-16; Cornelius Torp, Max Weber (1864-1920), in: ebd., S. 142-171.

- ↑ Hans-Peter Müller/Steffen Sigmund (Hrsg.), Max Weber-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2014; Edith Hanke/Lawrence A. Scaff/Sam Whimster (Hrsg.), The Oxford Handbook of Max Weber, New York 2019.

- ↑ Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne, Berlin 2017, S. 148; gegenläufig die Artikel „Lebenschance(n) und „Lebensführung“ von Hans-Peter Müller, in: Müller/Sigmund (Hrsg.), Max Weber-Handbuch, S. 81-87, Zitat S. 81.

- ↑ Hans Joas, Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte der Entzauberung, Berlin 2017, S. 414f.; Joas´ Gegenentwurf zielt darauf ab, das „Wechselspiel von Sakralisierung und Desakralisierung“ besser zu erfassen, ebd., S. 415.

- ↑ Wolfgang J. Mommsen, Max Webers Begriff der Universalgeschichte, in: Jürgen Kocka (Hrsg.), Max Weber, der Historiker, Göttingen 1986, S. 51-78, Zitat S. 64.

- ↑ Lutz Raphael, Ordnungsmuster und Deutungskämpfe. Wissenspraktiken im Europa des 20. Jahrhunderts, Göttingen 2018, S. 44.

- ↑ Die „Zwischenbetrachtung“ in: Max Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Konfuzianismus und Taoismus, Schriften und Reden 1915-1920, hg. von Helwig Schmidt-Glintzer in Zusammenarbeit mit Petra Kolonko, Tübingen 1989 (MWG I/19), S. 479-522, hier besonders S. 483-485.

- ↑ Zur „Funktionsgötter-Religiosität“ in den „politischen Ordnungen der Welt“ ebd., S. 490; zu Religion und politischer Gewalt in der Zeitgeschichte vgl. Hans Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung, München 2008. Kippenberg ist Herausgeber von Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte, Nachlass, Teilband 2: Religiöse Gemeinschaften, in Zusammenarbeit mit Petra Schilm unter Mitwirkung von Jutta Niemeier, Tübingen 2001 (MWG I/22-2).

- ↑ Vgl. unten, Abschnitt „Die Potentiale des ‚Weber-Paradigmas‘“.

- ↑ Bösch/Danyel, Zeitgeschichte, S. 13.

- ↑ Thomas Schwinn/Gert Albert (Hrsg.), Alte Begriffe – Neue Probleme. Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Problemstellungen, Tübingen 2016, Zitat S. 5.

- ↑ Wolfgang J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920, Tübingen 1959, Zitat S. 384. In der 2., überarbeiteten und erweiterten Auflage, Tübingen 1974, setzte sich Mommsen im Vorwort wie in einem ausführlichen „Nachwort zu einigen neueren Interpretationen Max Webers“ mit den Kritikern an seiner Deutung der plebiszitären Führerdemokratie auseinander, S.442-477; eine 3., verbesserte Auflage erschien Tübingen 2004. Zum „zeitdiagnostischen Aussagewert“ vgl. Dirk Blasius, Deutsche Kontinuitäten. Wolfgang J. Mommsens Buch „Max Weber und die deutsche Politik“ von 1959, in: Cornelißen (Hrsg.), Geschichtswissenschaft im Geist der Demokratie, S. 147-158, Zitat S. 147.

- ↑ Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 1962; die deutsche Ausgabe erschien unter dem Titel: Frieden und Krieg. Eine Theorie der Staatenwelt, Frankfurt a.M. 1963.

- ↑ Dieter Langewiesche, Der gewaltsame Lehrer. Europas Kriege in der Moderne, München 2019, S. 271f.; damit korrigiert er eine ältere Einschätzung, dass Webers „Begriff Nation […] zur soziologischen Analyse nicht tauge“, Dieter Langewiesche, Nation bei Max Weber: soziologische Kategorie und politisches Bekenntnis, in: Detlef Lehnert (Hrsg.), Max Weber 1864-1920. Politik – Theorie – Weggefährten, Köln 2016, S. 39-65, hier S. 59.

- ↑ Aron, Weber und die Machtpolitik, S. 106; Mommsen, Diskussion, S. 138.

- ↑ Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte, Nachlass, Teilbd. 1: Gemeinschaften, hg. von Wolfgang J. Mommsen in Zusammenarbeit mit Michael Meyer, Tübingen 2001 (MWG I/22-1), S. 225, dazu Mommsens Einleitung, S. 55; Webers Disposition zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ von 1914 in: Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Entstehungsgeschichte und Dokumente, hg. von Wolfgang Schluchter, Tübingen 2009 (MWG I/24), S. 168f.

- ↑ Georg G. Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft. Eine Kritik der traditionellen Geschichtsauffassung von Herder bis zur Gegenwart, München 1971, hier S. 19, 25, 226.

- ↑ MWG I/22-1, S. 252f.

- ↑ Hans-Ulrich Wehler, Die neue Umverteilung. Soziale Ungleichheit in Deutschland, München 2013.

- ↑ Max Weber, Zur Politik im Weltkrieg, Schriften und Reden 1914-1918, hg. von Wolfgang J. Mommsen in Zusammenarbeit mit Gangolf Hübinger, Tübingen 1984 (MWG I/15), S. 421-596, hier S. 427.

- ↑ Wehler, Die neue Umverteilung, S. 36.

- ↑ Jürgen Kocka, Historische Sozialwissenschaft heute, in: Paul Nolte u.a. (Hrsg.), Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, München 2000, S. 5-24, Zitat S. 5. Zu Kockas kontinuierlicher Auseinandersetzung mit Weber vgl. bereits ders., Kontroversen über Max Weber, in: Neue Politische Literatur 21 (1976), S. 281-301.

- ↑ Vgl. Stefan Haas, Theoriemodelle der Zeitgeschichte, in: Bösch/Danyel (Hrsg.), Zeitgeschichte, S. 67-83.

- ↑ Bettina Hitzer/Thomas Welskopp, Einführung in die Texte der Edition, in: dies. (Hrsg.), Die Bielefelder Sozialgeschichte. Klassische Texte zu einem geschichtswissenschaftlichen Programm und seinen Kontroversen, Bielefeld 2010, S. 33-62, hier S. 51.

- ↑ Lutz Raphael, Nationalzentrierte Sozialgeschichte in programmatischer Absicht: Die Zeitschrift „Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft 1974-1999, in: ders., Ordnungsmuster und Deutungskämpfe, S. 237-270, Zitat S. 242.

- ↑ Ebd., S. 265.

- ↑ Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 5, S. 188f. Die Prägung des Begriffs bei Dirk Moses, Die 45er – Eine Generation zwischen Faschismus und Demokratie, in: Neue Sammlung 40 (2000), S. 233-263.

- ↑ Vgl. Stephan Schlak, Wilhelm Hennis. Szenen einer Ideengeschichte der Bundesrepublik, München 2008.

- ↑ Vgl. Gangolf Hübinger, Engagierte Beobachter der Moderne. Von Max Weber bis Ralf Dahrendorf, Göttingen 2016, hier S. 218.

- ↑ Jürgen Kocka/Wolfgang Merkel, Kapitalismus und Demokratie. Kapitalismus ist nicht demokratisch und Demokratie nicht kapitalistisch, in: Wolfgang Merkel (Hrsg.), Demokratie und Krise. Zum schwierigen Verhältnis von Theorie und Empirie, Wiesbaden 2015, S. 307-337, Zitat S. 307.

- ↑ MWG I/17, S. 224.

- ↑ Vgl. Ralf Dahrendorf, Der moderne soziale Konflikt, Essay zur Politik der Freiheit, Stuttgart 1992.

- ↑ Jens Hacke, Die Gründung der Bundesrepublik aus dem Geist des Liberalismus? Überlegungen zum Erbe Weimars und zu liberalen Legitimitätsressourcen, in: Anselm Doering-Manteuffel/Jörn Leonhard (Hrsg.), Liberalismus im 20. Jahrhundert, Stuttgart 2015, S. 219-238, hier S. 230-233.

- ↑ Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, München 1965, hier S. 174.

- ↑ M. Rainer Lepsius, Max Webers soziologische Fragestellungen im biographischen und zeitgeschichtlichen Kontext, in: Schwinn/Albert (Hrsg.), Alte Begriffe – Neue Probleme, S. 21-30, hier S. 26; zur Berufung auf Weber vgl. jüngst Wolfgang Schäuble, Die Balance halten. Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß – was uns Max Weber noch immer zu sagen hat, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17. Januar 2019, S. 6, online unter http://www.wolfgang-schaeuble.de/die-balance-halten-leidenschaft-verantwortungsgefuehl-augenmass-was-uns-max-weber-noch-immer-zu-sagen-hat/.

- ↑ M. Rainer Lepsius, Eigenart und Potenzial des Weber-Paradigmas, in: Gert Albert u.a. (Hrsg.), Das Weber-Paradigma. Studien zur Weiterentwicklung von Max Webers Forschungsprogramm, Tübingen 2003, S. 32-41; Wiederabdruck in: ders., Max Weber und seine Kreise, Tübingen 2016, im Folgenden wird nach dieser Ausgabe zitiert, hier S. 3.

- ↑ M. Rainer Lepsius, Demokratie in Deutschland, Göttingen 1993, S. 7.

- ↑ Lepsius, Eigenart und Potenzial, S. 4. Vgl. bereits ders., Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen 1988.

- ↑ M. Rainer Lepsius, Soziologie als Profession, hg. von Adalbert Hepp und Martina Löw, Frankfurt a.M. 2008, S. 49.

- ↑ Ergänzend zu den bereits aufgeführten Büchern von M. Rainer Lepsius: Institutionalisierung politischen Handelns. Analysen zur DDR, Wiedervereinigung und Europäischer Union, Wiesbaden 2013, in der Heidelberger Reihe „Studien zum Weber-Paradigma“.

- ↑ Max Weber, Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie). Mit- und Nachschriften 1920, hg. von Gangolf Hübinger in Zusammenarbeit mit Andreas Terwey, Tübingen 2009 (MWG III/7); als Vorlage diente Weber die neue Fassung des Kapitels „Typen der Herrschaft“ für „Wirtschaft und Gesellschaft“, Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie, Unvollendet 1919-1920, hg. von Knut Borchardt, Edith Hanke und Wolfgang Schluchter, Tübingen 2013 (MWG I/23).

- ↑ M. Rainer Lepsius, Max Weber, Charisma und Hitler, in: ders., Weber und seine Kreise, S. 51-57.

- ↑ MWG I/23, S. 490, Beginn des Abschnitts „Charismatische Herrschaft“.

- ↑ Wilfried Nippel (Hrsg.), Virtuosen der Macht. Herrschaft und Charisma von Perikles bis Mao, München 2000.

- ↑ Langewiesche, Der gewaltsame Lehrer, S. 412.

- ↑ Ebd., S. 420.

- ↑ Lepsius, Institutionalisierung politischen Handelns, Teil IV: Institutionenbildung in der Europäischen Union, S. 185-252.

- ↑ Mit ausführlichen Literaturhinweisen: Andreas Anter, Max Webers Herrschaftskonzept, die EU-Superbürokratie und die Staatenwelt der Gegenwart, in: Schwinn/Albert (Hrsg.), Alte Begriffe – Neue Probleme, S. 117-131, Zitat S. 124.

- ↑ Ebd., S. 126; das Weber-Zitat in MWG I/7, S. 167.

- ↑ Vgl. Michael Kaiser/Harald Rosenbach (Hrsg.), Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung, Tübingen 2014, darin insbesondere Edith Hanke, Max Weber in Zeiten des Umbruchs. Zur Aktualität und weltweiten Rezeption eines Klassikers, S. 1-21.

- ↑ Das „Max Weber-Handbuch“, hg. von Müller/Sigmund, enthält Artikel zu „Bürokratie“ und „Charisma“, nicht aber zu Patriarchalismus oder Patrimonialismus als Formen „traditionaler Herrschaft“.

- ↑ Zitat MWG III/7, S. 86, vgl. MWG I/23, S. 483. Zu Südamerika vgl. Jessé Souza/Valter Sinder, Imagining Brazil, New York 2005; im Anschluss an eine internationale Konferenz in Buenos Aires zu „Max Weber: Política y Religión” erschien von dem teilnehmenden Politologen Eduardo Fidanza der Artikel „Contradizziones weberianas en clave Argentina“ in der Tageszeitung „La Nacion“, 20.10.2018, S. 37. Der Tagungsband mit den überwiegend gegenwartsbezogenen Beiträgen erscheint 2020.

- ↑ Vgl. Sérgio da Mata, Geschichts-Intellektuelle in der Krise. Das Unbehagen in der heutigen brasilianischen Geschichtswissenschaft, in: Friedrich Wilhelm Graf/Edith Hanke/Barbara Picht (Hrsg.), Geschichte intellektuell. Theoriegeschichtliche Perspektiven, Tübingen 2015, S. 202-215, online unter https://www.academia.edu/36422698/Geschichts-Intellektuelle_in_der_Krise._Das_Unbehagen_in_der_heutigen_brasilianischen_Geschichtswissenschaft.

- ↑ Mitteilung der Herausgeber der Historisch-Kritischen Max Weber Ausgabe, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 25 (1977), H. 2, S. 264, online unter https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_2.pdf.

- ↑ Vgl. Edith Hanke/Gangolf Hübinger/Wolfgang Schwentker, Die Entstehung der Max Weber-Gesamtausgabe, in: Cornelißen (Hrsg.), Geschichtswissenschaft im Geist der Demokratie, S. 207-238.

- ↑ M. Rainer Lepsius, Die Max Weber-Edition, in: ders., Weber und seine Kreise, S. 275-287, Zitat S. 278.

- ↑ Max Weber Studies 1 (2000) ff.

- ↑ Vgl. Hans Kippenberg, Dialektik der Entzauberung. Säkularisierung aus der Perspektive von Webers Religionssystematik, in: Schwinn/Albert (Hrsg.), Alte Begriffe – Neue Probleme, S. 81-116, hier S. 99-101, online unter http://hanskippenberg.de/wp-content/uploads/2017/01/Dialektik-der-Entzauberung.pdf.

- ↑ MWG I/22-2, S. 218-290, dort auch zur Bedeutung, die den „Intellektuellen“ für die Verbindung von Religion und Politik zukommt. Vgl. dazu Hübinger, Weber. Stationen und Impulse, Kapitel 7-9, S. 21; Friedrich Wilhelm Graf (Hrsg.), Intellektuellen-Götter. Das religiöse Laboratorium der klassischen Moderne, München 2009; zur Würdigung Webers im Zuge des „cultural turn“: Friedrich Jäger, Der Kulturbegriff im Werk Max Webers und seine Bedeutung für eine moderne Kulturgeschichte, in: Geschichte und Gesellschaft 18 (1992), S. 371-393.

- ↑ Joseph A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, 5. Aufl., München 1980, S. 235-251 (amerikanische Erstveröffentlichung 1942).

- ↑ Ebd., S. 249; Webers Vortrag „Der Sozialismus“ (1918) in: MWG I/15, S. 597-633.

- ↑ Müller/Sigmund (Hrsg.), Max Weber-Handbuch; Auf das weltweite Studium Max Webers und auf die mit seinem Werk verbundene Behandlung von Gegenwartsproblemen (Finanzkapitalismus, Informationsgesellschaft, Weltpolitik, Weltreligionen, Herrschaftswandel u.a.) ausgerichtet jetzt: Hanke/Scaff/Whimster (Hrsg.), The Oxford Handbook of Max Weber.

- ↑ Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus, Schriften 1904-1920, hg. von Wolfgang Schluchter in Zusammenarbeit mit Ursula Bube, Tübingen 2016, (MWG I/18), Vorbemerkung, S. 101.

- ↑ Knut Borchardt, Globalisierung in historischer Perspektive ( München 2001), hier zitiert nach dem Wiederabdruck in Jürgen Osterhammel (Hrsg.), Weltgeschichte, Stuttgart 2008, S. 217-238, Zitat S. 237.

- ↑ Doering-Manteuffel/Raphael, Nach dem Boom, S. 8.

- ↑ In handlichem Zugang: Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen. Mit einem Nachwort von Jürgen Osterhammel, München 2018, Zitat S. 176.

- ↑ MWG I/18, S. 105.

- ↑ Jörn Leonhard, Der überforderte Frieden. Versailles und die Welt 1918-1923, München 2018, S. 18, 29.

- ↑ Langewiesche, Der gewaltsame Lehrer, S. 269, 272.

- ↑ Weber, Machtprestige und Nationalgefühl, Zitate MWG I/22-1), S. 245f.

- ↑ Thomas Schwinn, Von der vergleichenden Religionssoziologie zur vergleichenden politischen Soziologie. Max Weber und die Vielfalt der Moderne, in: Schwinn/Albert (Hrsg.), Alte Begriffe – Neue Probleme, S. 421-445, hier S. 424.

- ↑ Jürgen Osterhammel, Gesellschaftsgeschichte und Historische Soziologie, in: ders./Dieter Langewiesche/Paul Nolte (Hrsg.), Wege der Gesellschaftsgeschichte, Göttingen 2006, S. 81-102, Zitat S. 98.

- ↑ Schwinn, Von der vergleichenden Religionssoziologie zur vergleichenden politischen Soziologie, S. 426, 439.

- ↑ Wolfgang Knöbl, Die neue Globalgeschichte, Max Weber und das Konzept der „multiple modernities“, in Schwinn/Albert (Hrsg.), Alte Begriffe – Neue Probleme, S. 401-419, hier S. 416.

- ↑ Heinrich August Winkler, Geschichte des Westens. Die Zeit der Gegenwart, München 2015, S. 583.

- ↑ Dani Rodrik, Das Globalisierungsparadox. Die Demokratie und die Zukunft der Weltwirtschaft, München 2011, S. 20. Leicht abgewandelt bei Winkler, Geschichte des Westens. Die Zeit der Gegenwart, S. 608.

- ↑ Vgl. Ian Kershaw, Achterbahn. Europa 1950 bis heute, München 2019, S. 731-740.

- ↑ Max Weber, Landarbeiterfrage, Nationalstaat und Volkswirtschaftspolitik, Schriften und Reden 1892-1899, hg. von Wolfgang J. Mommsen in Zusammenarbeit mit Rita Aldenhoff, Tübingen 1993 (MWG I/4), S. 559.

↑ Akira Iriye, Die Entstehung einer transnationalen Welt, in: ders. (Hrsg.), 1945 bis heute. Die globalisierte Welt, München 2013, S. 672-825, hier S. 699; vgl. dazu Edith Hanke, Max Weber weltweit. Zur Bedeutung eines Klassikers in Zeiten des Umbruchs, in: Gangolf Hübinger (Hrsg.), Europäische Wissenschaftskulturen und politische Ordnungen in der Moderne, München 2014, S. 285-305.

Edith Hanke/Lawrence A. Scaff/Sam Whimster (Hrsg.), The Oxford Handbook of Max Weber, Oxford 2020

Gangolf Hübinger, Max Weber. Stationen und Impulse einer intellektuellen Biographie, Tübingen 2019

Jürgen Kaube, Max Weber. Ein Leben zwischen den Epochen, Berlin 2014

M. Rainer Lepsius, Max Weber und seine Kreise, Tübingen 2016

Wolfgang J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik. 1890-1920, Tübingen 2004

Hans-Peter Müller/Steffen Sigmund (Hrsg.), Max Weber-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung, Stuttgart 2014

Thomas Schwinn/Gert Albert (Hrsg.), Alte Begriffe – Neue Probleme. Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Problemstellungen, Tübingen 2016

Copyright © 2019 - Lizenz:

Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V. und Autor:in, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist zum Download und zur Vervielfältigung für nicht-kommerzielle Zwecke freigegeben. Es darf jedoch nur erneut veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der o.g. Rechteinhaber vorliegt. Dies betrifft auch die Übersetzungsrechte. Bitte kontaktieren Sie: redaktion@docupedia.de.